神社紹介

| 神社名 | 八剱神社 |

| 鎮座地 | 愛知県岡崎市大門三丁目二十九番地 |

| 御祭神 | 日本武尊,足伸彦命,西進人姫皇女,気長足姫命,加具土命,倉稲魂命,応神天皇 |

| 旧社格 | 神饌幣帛料供進指定村社 |

| 創 建 | 昌泰三年(900年) |

| 神名帳 | - |

| 境内社 | |

| 例祭日 | 十月第一土曜日 |

| 御朱印 | - |

| H P | - |

八剱神社の文化財

岡崎市指定文化財

・建築物 : 足利尊氏石宝塔

・彫刻 : 木造神像(附 薬師如来坐像)

・工芸 : 懸仏

参拝日:2019年2月18日

御由緒

社伝に、昌泰三年(900年)九月十三日、紀州牟呂郡熊野路高原坂の大門神社、同所の劔山の宝劔を勧請した。地名も大門村という。社殿を創建する。正平七年(1352年)「足利尊氏」、明大寺村に在り、神祭料七十石を寄進した。慶安元年(1648年)徳川家光より朱印二十九石六斗の寄進あり。明治五年十月十二日村社に列し、同四十二年九月一日神饌幣帛料供進指定を受けた。大正十三年十二月十三日、境内社の稲荷社、八幡社、秋葉社を本社に合祀した。昭和六十一年三月、境内に"従軍の碑"を建立した。

「愛知県神社名鑑」より

この八剱神社は、鎌倉・室町時代の矢作川の渡河地点である「上の瀬」近くに鎮座しています。(その他、岡崎市矢作町辺りを「中の瀬」、岡崎市渡町辺りを「下の瀬」と呼ばれる矢作川の渡河地点があったそうです。)鎌倉時代中期からここ三河国は足利氏の所領となっており、三河国の吉良荘、仁木荘、細川荘などには、足利家庶子が配置され、それぞれ底を本拠に室町幕府の有力武将になっていくのですが、それでもなお、三河国の大半は足利宗家が治めていたと言います。

矢作川の渡河地点があるあたりは、すべて足利宗家の直轄地であり、京と鎌倉を繋げる「鎌倉街道」を通る物流面を掌握するだけではなく、鎌倉へ向かう軍勢の防御面としても重要な拠点の一つに数えられていたそうです。実際、建武二年(1336年))御醍醐天皇の勅命を受けた「新田義貞」と「足利尊氏」がこの矢作川を挟んで戦った「矢作川の戦い」が起こっています。(この時は足利軍が敗北していますが・・・。)

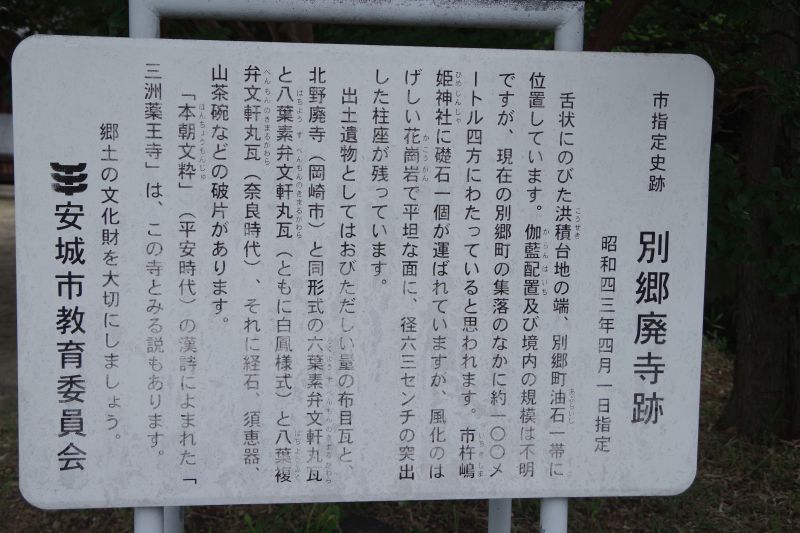

室町幕府が開幕された後も、この三河国は足利尊氏の重要な拠点の一つに変わりはなかった様で、その状況を示す様に、八剱神社の本殿裏手には「足利尊氏石宝塔」があります。彫られている文字から延文三年(1358年)に没した足利尊氏の供養塔とみられています。どういった経緯でここ八剱神社に石宝塔が建てられたのか詳しいことは解っていませんが、鎌倉後期から室町時代初期には、大門のこの地には「大門寺」という寺院が建ち、その周囲を大門屋敷と呼ばれる足利被官衆が住んでいた場所と言われているそうです。被官衆たちが主の死を偲んで石宝塔を建立したんでしょうか。

参拝記

岡崎市の大門水郷公園のすぐ西側に鎮座しているのが、今回参拝する「八剱神社」になります。日本全国に八剱神社または八剱社がありますが、祭神については日本武尊、須佐之男命、大国主命などを祀っているようで、神明社=天照大御神、八幡社=譽田別尊の様に決まっていない様ですね。

駐車場がないようですので、大門水郷公園の駐車場に車を停めて参拝するのがいいかと思います。

境内入口

非常に印象的な境内入口になっています。

社号標、一の鳥居、二の鳥居、石灯篭、そして神門が短い間隔で据えられています。

本来もう少し離れた所に一の鳥居があり区画整理の時にここに移設されたのかなとは思うのですが、史料が無い為詳細は不明です。

社殿にむかって真っすぐに並べられているのがよくわかりますね。

一の鳥居

昭和九年建立の扁額の取り付けられた明神鳥居の一の鳥居になります。

二の鳥居

一の鳥居に比べると非常に小ぶりな建立年月不明な明神鳥居の二の鳥居になります。

ただ、鳥居の表面の質感から一の鳥居よりは古い鳥居の様な気がします。

神門

袖壁が設けられた高麗門の神門になります。

神社の門というと、楼門、随身門などがあげられますが、ここ八剱神社の様な門が据えられている神社は少ないかと思います。

さらに、高麗門の門となると・・・寺院に設けられている山門の中でも高麗門は少数派ですから、さらに珍しい門になるのかもしれませんね。

手水舎・水盤

露天の水盤と井戸になります。

狛犬

大正十三年生まれの狛犬一対になります。

なかなかファニーな体系とお顔ですね。

社殿

入母屋造瓦葺妻入りの拝殿になります。改装工事によって本来なら木扉が填められているはずの場所がシャッターが取り付けられていますね。

本殿は、流造の本殿が鎮座しています。かなり大きな本殿ですね。

足利尊氏石宝塔

社殿の向かって右側を進んでいくと宝塔が見えてきます。

元々からこの形状だった訳ではなく、最初は円柱部分とその上の宝形造の傘部分が当時のものなんだとか。それ以外は後に付属されたそうです。

岡崎市:足利尊氏石宝塔 説明ページ

https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1575/1662/p021486.html

参拝を終えて

本殿脇には御斎田の石碑が据えられていました。

元々斎田の脇に据えられたのをこれまた区画整理でここに移されたのですかね。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 八剱神社 |

| 鎮座地 | 愛知県岡崎市大門三丁目二十九番地 |

| 最寄駅 | 愛知環状鉄道「大門駅」徒歩19分 |

ご自宅にお札は祀られていますか?

実家には神棚はあっても、今お住いの所には神棚がない方も多いかと思います。神棚には、日本の氏神である"天照大御神"とご自身がお住いの氏神様のお札を掲げると御神徳が宿るとされています。

賃貸住宅などに住まわれて簡単に神棚を掲げられないという方もお勧めなのが、

https://amzn.to/2PsGN9s

南向き、もしくは東向きになる様に、そして目線の高さより上になる様に、棚などの上において頂くとよいかと思います。是非、皆様もご自宅に神棚をご用意いただき、御札を納めてほしいなと思います。