ONE POINT

名古屋市緑区相原郷に鎮座する諏訪社の紹介です。何時の頃か、戦の神として元々の産土神である熊野社に変わり相原郷に勧請創建された神社とも伝えられています。

神社情報

| 神社名 | 諏訪社 |

| 鎮座地 | 名古屋市緑区相原郷一丁目一七〇六番地(Googlemap) |

| 例大祭 | 十月十八日 |

| 創 建 | 不詳 |

| 御祭神 | 建御名方神 |

| 旧社格 | 指定村社 |

| 神名帳 | ー |

境内社

| 境内社 | 八幡社 山神社 神明社 金刀比羅社 御獄社 秋葉社 稲荷社 津島神社 熊野社 智明神社 |

文化財

| 国 宝 | ー |

| 国指定 | ー |

| 県指定 | ー |

| 市指定 町指定 村指定 | ー |

参拝情報

| 御朱印 | ー |

| URL | ー |

| 駐車場 | 〇 |

| 参拝日 | 2022年4月6日 |

御由緒

棟札には元禄九年(1696年)に諏訪大明神を勧請したと伝えている。

が、寛文村々覚書では、1670年頃には諏訪社(当時は諏訪大明神(明神)と呼ばれていた。)が鎮座していたと記されており、元禄九年に社殿の造営が行われ、勧請自体はそれ以前に行われたと考えらえます。

名古屋市緑区のHPに諏訪社についての説明書きがアップされておりこれによると、

創建は不詳で神ノ倉の熊野社が古くからの氏神であったが、後に戦いの神として信仰の厚い諏訪明神を勧請した。そのため熊野社を山奥の神ノ倉へ移転し、諏訪上社の祭神の建御名方神(たけみなかたのかみ)が祀ってある。境内に山神社他多数が鎮座している。熊野社はかつて諏訪社の氏子が管理していたが、東部地区が発展して独立した。

と記されています。どうやら豊臣秀吉による天下統一以前に、戦の神として諏訪明神を勧請した様子です。この地を治めていたのが誰なのかは不明ですが、それ以前の産土神である「熊野社」をまるで奥之院の様に遷座させて、新たに諏訪明神を産土神とした感すらしますね。それほどまでに戦乱の狂気が渦巻いていた場所だったのでしょうか。

コラム

現代の神社に対する感覚というんですかね、おらが村の神社にはこの御祭神というのがまず固定化されているというのが正直な所で、神社の御祭神がある日変わるなんてことはありえないと思う方がまず大半なのではないかとおもいます。実はこの感覚は明治以降に明治政府によって行われた神仏分離と神社の国営化によって近代神社が体系づけられたのが非常に大きな要素になるかと思います。江戸時代までの日本人がもっていた「宗教観」という物を極端な言い方をすれば「江戸幕府に変わって親政となった明治政府によってある日突然今までの宗教観が”否定”された。」そして新たに、明確に「神社」と「寺院」というまさに飛鳥時代にさかのぼったかのような分離策が行われた訳です。廃仏毀釈を巡る寺院と神社の関係なんてまさに仏教を擁護する蘇我氏と神社を擁護する物部氏の戦いを彷彿とさせます。

想像するに、当時の人達の神社・・神に対する感覚として、より自分たちを守ってくれると信じるに足る「神」がいるのならば、今までの産土神は奥之院に遷座させて、本宮に新たな御祭神として勧請奉斎するのはいわば「当たり前」だという事なんだろうと思います。これを繰り返したから江戸時代まで集落の中に色々な神社が鎮座していたんだと考えられる訳です。この辺りの風景も明治政府による神社統合策によって集落の神社は基本一番大きな神社に境内社としてまとめられてしまった事から一変している訳ですが・・・。

社蔵の棟札に”元禄九子歳(1696年)霜月吉祥日奉造相原村諏訪大明神安鎮処”と記す。信州諏訪大明神を勧請した。藩政時代は相原村と称したが明治9年鳴海町に合併し相原郷と云う。明治五年七月二十八日、村社に列し、明治四十二年九月一日、神饌幣帛料供進指定社となる。昭和四年六月、社務所を新築する。昭和二十七年七月隣接の鳴海町字大形山四十八番地鎮座元無格社山神社を合併、飛地境内神社(境内地四丸八.三六坪)とした。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」

御祭神

- 建御名方神

御朱印帳の保管に

数年前より非常に集める方が増えた「御朱印」ですが、皆様は御朱印帳はどうやって保管していますか?神社・仏閣を廻って御朱印を受けているとあっという間に御朱印帳の冊数が増えていきますが、そのまま棚などに置いている方が多いのでは?。せっかくお受けした御朱印ですので、日本では古くから着物を始めとして大切なものを保管する為に使われていた「桐箱」に入れて保管した方がよろしいかと思います。

ぜひ、皆様も桐箱に御朱印帳を保管されてみたらいかがですか?

参拝記

相原郷の諏訪社は中央分離帯が設けられている県道36号線に面する形で鎮座しています。参拝者用の駐車場が用意されているのですが、県道からではなく、相原郷交差点を北に進むと入口あるのですが少しわかりにくいので注意してください。

鳴海球場

この県道36号線を少し西に向かうと、現在は自動車学校となっていますが、昭和11年に日本で最初のプロ野球の試合が行われた「鳴海球場跡」があります。グーグルマップでその場所を見て頂くとわかりますが、先に述べました自動車学校に転用されていますが、現在でも観客席跡を始め、その敷地もまさに野球場の形を残しています。中々特異な自動車学校だったりするので、是非皆様も時間があれば覗いてみてください。

うーん、ストリートビューで紹介すると今一その雰囲気が伝わりませんね。

こちらが、県道沿いに設置された鳴海球場の説明書になります。しっかりと「日本初のプロ野球開催の地」と書かれていますね。現在ではホームプレートがあった場所に記念プレートが設置されているそうなのですが、残念ながら敷地内なので気軽に見学できないのですが。

車庫の様に使わている場所の屋根部分を見て頂くとなにやら階段っぽくみえるかとおもいますが、これが鳴海球場が現役の時に使われていた観客席の遺構なんだとか。鳴海球場に比べればつい最近?まで使われていた西ノ宮球場、藤井寺球場、大阪球場が全く遺構が残されずに取り壊された事を考えると、こうして遺構が残っているのはすごい事なのかもしれませんね。

境内入口

県道沿いから境内に向かって真っすぐ南入りと参道が設けられています。参道の右手側は公園として整備されています。この参道沿いに境内社の「智明神社(御祭神:不明)」が鎮座しています。

また、旧社格である村社が合わせて彫られた社号標も設けられています。

なかなか独特な書体で彫られている感じがします。

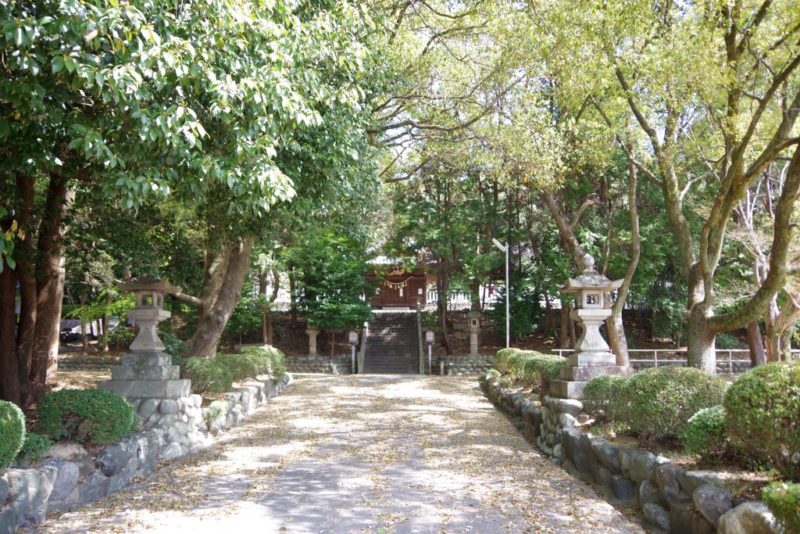

参道

鳥居を潜り、参道を進んでいくと、境内へと通じる石段が見えてきます。上った先には社殿がまっすぐ正面に建てられているようです。

少し進んだ場所から石段の先の社殿を望むと、思った以上に石段に近い場所に拝殿が建てられているのか、なかなかの迫力を感じます。

手水舎

石段を登り右を向くと、木造瓦葺四本柱タイプの手水舎が設けられています。各柱は少し細めですが、各柱に転びが設けられ、さらに貫が設けられていて耐震性が高められているのが感じ取れます。

社殿

入母屋造瓦葺妻入りの拝殿とその奥にかなり高い場所に本殿、祭文殿を有する本殿構造群が設けられた尾張造の社殿になります。ただ、参拝は石段を登った先の祭文殿の場所にお賽銭箱が置かれている事から、拝殿前ではなく祭文殿の前で行う事が出来るようになっています。この辺りから、尾張造の社殿ですが、どちらかと言えば豊田市で見かける社殿様式の影響を受けているなと勝手に想像しているのですが、どうなんでしょうね。

境内社

諏訪社の境内社の鎮座場所も非常に拘っている感じがするのが、本殿が鎮座する場所から一段低い場所に石段の左右に境内社が鎮座している所でしょうか。・・うまく説明できなくて申し訳ない。

同じような流造の社が並んでいる中、熊野社だけ大きな社や灯篭などが据えられていて少し特別な感じがします。もしかしたら由緒で出てきた、元々産土神として祀られ遷座された熊野社から勧請された熊野社なのかもしれません。

鎮座地を神社で確認

| 神社名 | 諏訪社 |

| 鎮座地 | 名古屋市緑区相原郷一丁目一七〇六番地(Googlemap) |

| 最寄駅 | 電車: バス:名古屋市営バス「緑保健センターバス停」徒歩2分 |

ご自宅にお札は祀られていますか?

実家には神棚はあっても、今お住いの所には神棚がない方も多いかと思います。神棚には、日本の氏神である"天照大御神"とご自身がお住いの氏神様のお札を掲げると御神徳が宿るとされています。

賃貸住宅などに住まわれて簡単に神棚を掲げられないという方もお勧めなのが、

南向き、もしくは東向きになる様に、そして目線の高さより上になる様に、棚などの上において頂くとよいかと思います。是非、皆様もご自宅に神棚をご用意いただき、御札を納めてほしいなと思います。