神社紹介

| 神社名 | 天神社 |

| 鎮座地 | 愛知県安城市小川町天神一番地 |

| 御祭神 | 天照大御神 |

| 旧社格 | 神饌幣帛料供進指定村社 |

| 創 建 | 不詳 |

| 神名帳 | ー |

| 境内社 | 秋葉社 |

| 例祭日 | 十月二十五日 |

| 御朱印 | ー |

| H P | ー |

参拝日:2020年6月15日

御由緒

詳細については不詳の神社になります。

明治九年の矢作川の護岸工事により現在の境内地に遷座したとされ、元々は現在のより東に鎮座していたそうです。そう思うと、明治時代にかなり矢作川の川幅を広げたという事が見えてきますね。

現在でも残っているのかは不明ですが「碧海郡桜井村史」によると、ここ天神社が鎮座する小川村は江戸時代岡崎藩の領地だったようで、安政二年に矢作川の堤防が決壊する水害が発生するが天神社の社殿の柱の場所で水の勢いが治まり、神威の程を畏み、当時の岡崎藩主「本多美濃守忠民が鋳製の酒壺を奉納したといいます。高さ七寸、経三寸の酒壺のようで、戦前は社宝としていたようです。

安城市小川町(碧海郡桜井町大字小川)には、天神社が二社鎮座しています。ここ字天神に鎮座し「天神社」と字志茂に鎮座し「神明社・小川天神社合殿」になります。「三河国神名帳」には「従五位上小河天神 坐 碧海郡」と記されており、小川町に鎮座する二社のうちどちらかが三河国神名帳に記載されている「小川天神」なのだろうとは思うのですが、決めるだけの資料がなく二社共に論社となっています。

「国内神名帳」の小川天神は本社なりと云うも確証なく、地名の天神から推量するに古くより鎮座の社なり。明治初年提出の当社の諸事取扱いは数百年前より当村近藤藤孫右ヱ門と申す者、子孫は唯今、東京芝新銭座に居住し不詳と記す。明治五年十月、村社に列格し、同四十年六月、社務所を新築し同年十月二十六日、神饌幣帛料供進指定社となる。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」より

歴史探訪

社名が「天神社」ですので御祭神は「菅原道真公」だと思い込んでいたのですが、ここ小川町天神の「天神社」の御祭神は「天照大御神」となります。「天神地祇」から取られた社名なのかな。現在では御祭神は一柱と伝えていますが、「碧海郡桜井村史」によると「三河水穂抄」という書物の中に、「瀬織津姫命」を祀るとあります。

記紀と呼ばれる古事記、日本書紀などには登場しない神となります。大祓詞の中にのみ登場し、詳細は不詳なのですが、一説には天照大御神の荒御魂であると言われています。が、大祓詞に描かれている内容から「水の神」として祀られている事が多い神となります。

当サイトではまだまだ少ないですが、御祭神として祀られている神を解りやすく紹介しております。興味がありましたら読んでみて下さい。

この天神社が建つ辺りには小川町にある集落の神社が堤防に沿って鎮座しています。治水技術が未熟だった時代は、それぞれの集落が矢作川近くにに鎮守社を祀っていましたが、その中でも中心だったのがここ天神社だったのではと考えています。水の神または川の神とも言われてる「瀬織津姫命」を祀る天神社は矢作川の氾濫を抑える為に祀られていたのではないでしょうか。治水技術が向上し矢作川の氾濫も減ってくると、いつしか瀬織津姫命は忘れられて行ってしまったのかもしれませんね。

旧碧海郡桜井町に当たる個所を巡っております。旧桜井町にあたる矢作川の堤防沿いには六社も神社が鎮座しており、そのいずれもが堤防と接した形で鎮座しています。矢作川堤防を走っていてもとても特異な場所になっています。そんな矢作川沿いの神社もすべて紹介しています。

参拝記

前回紹介した「荒神社/紹介記事」から矢作川右岸の堤防道路を北上して1~2分ほどの距離の所に鎮座しているのが今回紹介する「天神社」になります。車で参拝しようと思うと堤防から降りる必要がありますが、そうすると集落を抜けて天神社に向かう事になるのでもう少し所要時間が必要かなと思います。堤防道路への取付道路は荒神社方面からはかなり鋭角となっていて注意が必要ですね。

境内入口

ここ天神社の特徴の一つに、表札を掲げているこの基壇を有する・・・これなんていうの?・・(当サイトでは高札台と呼ぶことにします。)・・これ、境内入口脇に設置されている神社が大半ではないかと思いますが、ここ天神社では社殿、鳥居、高札台が一直線に並べられえています。社殿の中心と高札台の中心を結ぶとまさに「正中」になります。

この高札台を寄付したのが「大屋傳六」という人の様です。寄付した年が明治四十四年です。この大屋傳六なる人物は天神社に多大なる貢献を行った人物のようです。

天神社の境内には「大屋傳六の頌徳之碑」が据えられています。なかなか個人がこうして顕彰されるってすごい事ですね。

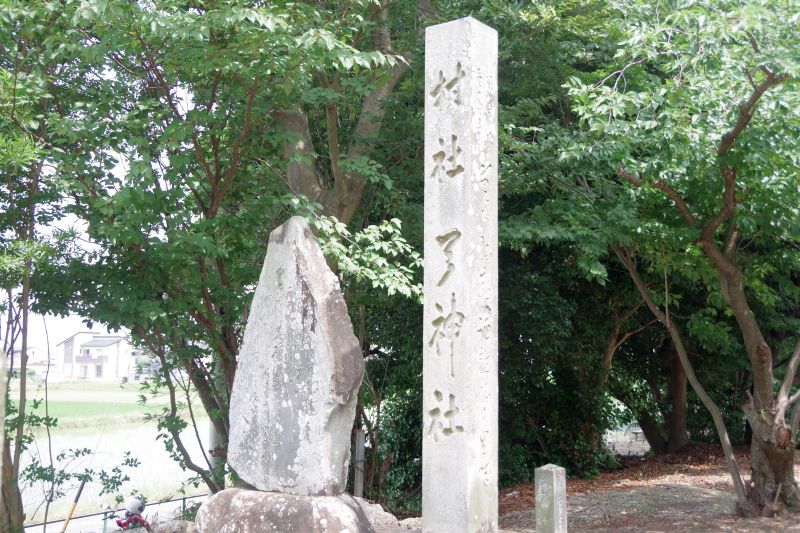

社号標

明治二十八年建立の社号標と何やら和歌?が彫られている石碑が据えられています。

鳥居

明治四十三年建立の神明鳥居の鳥居になります。

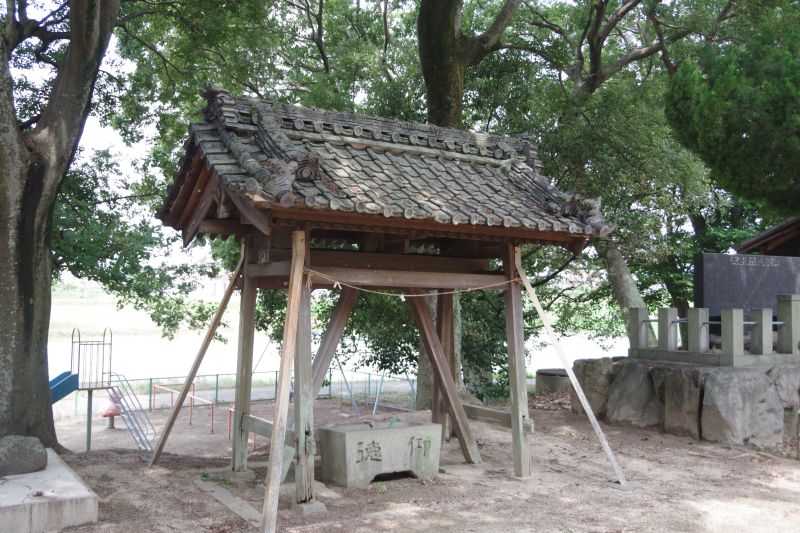

手水舎・水盤

木造瓦葺四本柱タイプの手水舎になります。各柱に倒壊防止の支え柱が据えられていますが、柱の根元を見ると支え柱で設置する以前にもう寿命近いなあと思ってしまいます。

祓戸

基壇に瑞垣を設置し、御垣内に榊を植えた造りの「祓戸」になります。

力石

祓戸と手水舎の間に、わすれじの碑が据えられていて、その脇に「地搗石」と「力石」が置かれていました。「地搗石」がどんなものなのかわからないのですが、「力石」は持ち上げる事で力を自慢する物と思って頂いて宜しいかと思います。ただこの石、重さが何匁なのか分からないので現在上げる人がいるのかな?

狛犬

明治二十九年生まれの狛犬一対になります。宝珠型狛犬と呼ばれる狛犬で、向かって右の阿には角があり、左の吽は宝珠を乗せています。

社殿

ここ天神社の社殿は拝殿部分と本殿部分が分かれた造りになっています。入母屋造瓦葺平入の拝殿が単独で据えられて、その拝殿の後方に神門を有する玉垣で囲まれた本殿が鎮座しています。

神門の左右部分は大祭や月次祭などで氏子の方達が参列する為の場所が用意されています。多くの神社では拝殿と神門の間を通り抜け出来ないように拝殿と神門を瑞垣で囲んでいる神社が大半ではないでしょうか。

こうして神門越しに本殿を参拝できる風景は中々見られないですからね。

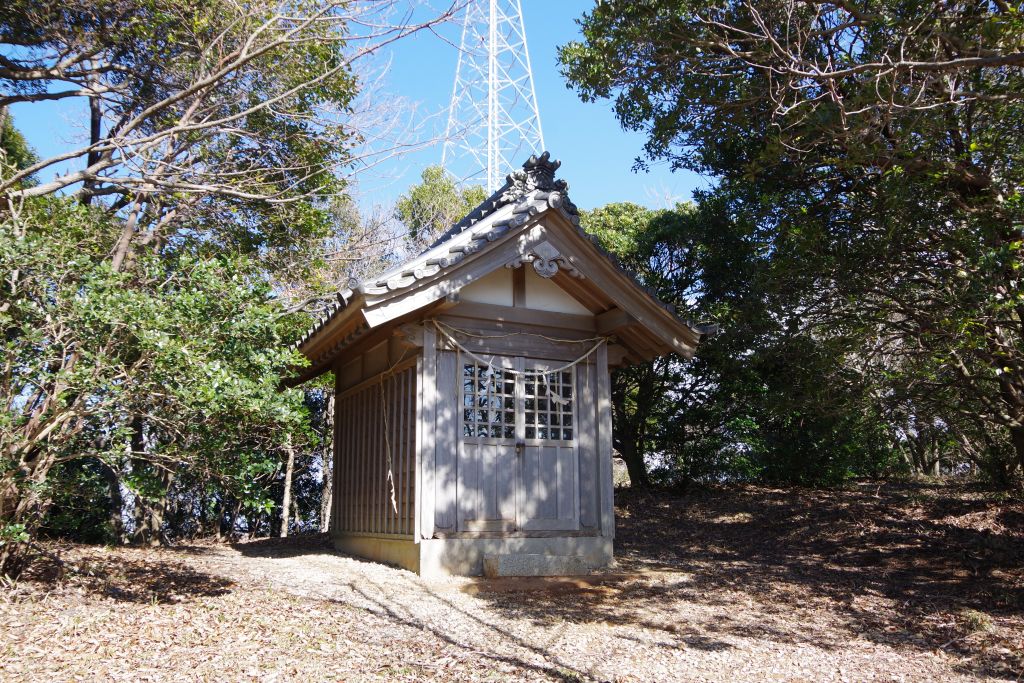

境内社

社殿に並ぶように境内社の秋葉社とその社の前に秋葉山常夜燈が据えられています。この常夜燈は元々集落の中にあったものをここに移設したような気がします。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 天神社 |

| 鎮座地 | 愛知県安城市小川町天神一番地 |

| 最寄駅 | あんくるバス2号桜井線「小川バス停」徒歩20分 |

ご自宅にお札は祀られていますか?

実家には神棚はあっても、今お住いの所には神棚がない方も多いかと思います。神棚には、日本の氏神である"天照大御神"とご自身がお住いの氏神様のお札を掲げると御神徳が宿るとされています。

賃貸住宅などに住まわれて簡単に神棚を掲げられないという方もお勧めなのが、

南向き、もしくは東向きになる様に、そして目線の高さより上になる様に、棚などの上において頂くとよいかと思います。是非、皆様もご自宅に神棚をご用意いただき、御札を納めてほしいなと思います。