寺院情報

| 神社名 | 土之宮神明社 |

| 鎮座地 | 愛知県名古屋市中川区助光一丁目一〇六番地 |

| 御祭神 | 埴安比咩神、天照大御神 |

| 旧社格 | 村社 |

| 創 建 | 不詳 |

| 神名帳 | - |

| 境内社 | 秋葉神社 |

| 例祭日 | 十月五日 |

| 御朱印 | - |

| H P | - |

参拝日:2019年12月25日

由緒・沿革

社号標には「土之宮神明社」となっているが、愛知県神社庁が発刊している愛知県神社名鑑によると「神明社・土之宮 合殿」となっています。合殿という事は、合祀ではなく、神明社と土乃宮という二社が同じ社に鎮座しているという事なんですが、社殿に掲げられている扁額などを見てみると、ひとつの神社として祀られている様に見えます。

祭神を確認してみると、神社名鑑には「天照大御神、埴安比咩神」とあります。土之宮の祭神が「埴安比咩神」 ということでしょうか。

「埴安比咩神」とは

伊邪那美が「迦具土命/説明記事」を産んだ際、陰所を火傷を負い、もがき苦しんでる中屎をもらしてしまいます。その屎から生まれたのが「埴安姫神、埴安彦神」になります。埴安は「埴粘」ともいい、祭具の土器を作る粘土の事であり、大地でもある粘土をこね形を造り焼いて土器を作った陶芸の神様と言われています。これから転じて、「土の神」ともされています。

土器を作る土の神を祀る「土之宮」がこの地に鎮座している事から、古くはこの地で土器がつくられていたのかもしれませんね。

ただ、海部郡富田村誌には、土宮社には「猿田毘古神」を祀る。と記載されています。「猿田彦神」とは「みちびきの神」とされている神でになります。古書によって主祭神が変わってしまう事はあまりないのですが、長い神社の歴史の中、戦火、災害などで古文書が失われてしまいそれ以前の歴史が消えてしまったりするなかで、いくつかの伝承が残り、伝承ごとに主祭神が変わってしまっているという事なんだろうなと思います。

創建は明らかではない。「尾張志」に"神明ノ社助光村にあり土ノ宮神明という文明十一巳亥年(1479年)九月、の棟札あり"と古くより助光の氏神として尊崇あつく明治五年七月、村社に列格する。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」よる

そして、ここ「土之宮神明社」の社殿脇に鎮座する境内社「秋葉社」のその隣に「福留将監古城跡」の石碑が据えられています。織田信長の家臣に「福住右近将監」なる武将がいたようで、この地に城というより屋敷を構えていたと思われます。

海部郡富田村誌には

大字助光にあり。尾張府志に云ふ。其墟四至二十間あり。福住右近将監に居ると。寛文覚書に「四至二十余間ありしか今は畑となる云々とあり。土之宮神明社境内後竹藪中に同城の古碑あり。」福住を福富とも伝えりしにや土宮神明社棟札に「奉建立御社一宇、大檀那助光、福富宮内左衛門尉光親、文明十一年巳卯閏九月八日」とあり。

「海部郡富田村誌」より

この記述を読むと、土之宮神明社の境内が城域というわけではなく、神社の北側にあったとされる竹藪が城域だったのでしょう。城主である福住将監なる人物が何時頃織田家に仕えていたのかなど詳しい資料がでてこないので、助光城がいつ頃築城され何時廃城となったのか不明です。

名古屋二十一大師霊場を行く-寄り道遍-

十番札所「雲龍山宝蔵院/紹介記事」の納経後の伏屋周辺の散策寄道なんですが、助光地区という元々伏屋の隣村に当たる場所に鎮座する「土之宮神明社」を参拝していきます。

参拝記

神社の前には、今では珍しい存在になりつつある電話BOXがあります。その電話BOXの右側になにやら石碑と墓石の様なものが置かれています。こちらの石碑や墓石はなんなのでしょうか。

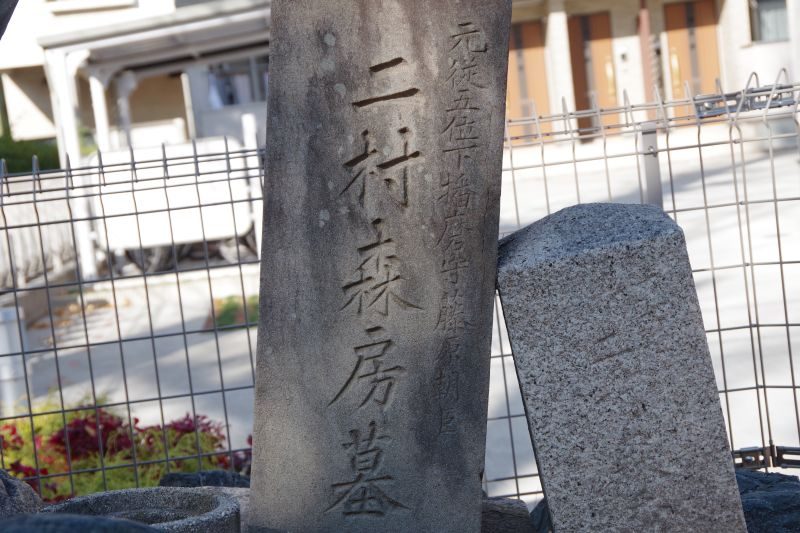

二村森房墓石

よりそうように二基の墓石が安置されています。向かって左側は「二村森房」、右側はよく見えませんが「二村森秀」と彫られていました。

二村家は社家であり、土之宮神明社だけではなく、先日紹介した「七所神社」にも神官として二村家の名前を見る事が出来ます。二村森房は、寛政三年(1791年)に生まれ、文人画(南画)を好み、張月樵に師事したと伝えられています。また多数の和歌を残したとも。従五位下播磨守に任官されています。

社号標

「土之宮神明社」と彫られた・・・・あれ?「圡」と土に点がついてる・・・土の旧字らしいですね。わざわざ旧字を使う必要があるのかしら。

鳥居

建立時期は調べ忘れてしまいましたが、石造神明鳥居になります。

手水舎、水盤

社殿と同時期に造営されたと思われる、自然石を用いた水盤とコンクリート造り支柱のある二本柱タイプの手水舎になります。支柱のあるなしで視覚的な安定感が大きく異なりますね。

狛犬

大正十年生まれの狛犬一対になります。

[ad]

社殿

切妻造妻入りの開放型の拝殿に、本殿部分が一段高くなり瑞垣で囲まれている、尾張地方でよく見かける社殿配置の現代バージョンになります。拝殿と本殿の間には祭式を行う幣殿が設けられています。

コンクリート造りでもこうした様式の社殿があるんだなと。開放型の拝殿では雨の日の祭式などに不向きなので周囲に壁を起こしそうな気がするんですが、こうした造りを継続する所を見ると、なにか由緒でもあるんですかね。

境内社

境内社の秋葉社になります。

境内社の左奥に小さな石碑があるのがわかりますか?この石碑が由緒でも紹介した「助光城」の石碑になります。 助光城といいながら「福留将監古城跡」と彫られている訳ですが。

鎮座地を地図で確認

| 神社名 | 土之宮神明社 |

| 鎮座地 | 愛知県名古屋市中川区助光一丁目一〇六番 |

| 最寄駅 | 近鉄 名古屋線「伏屋駅」徒歩四分 |

次の目的地は?

伏屋地区の寄り道散策を終えて、名古屋二十一大師霊場十一番札所、名古屋三弘法一番札所の「如意山宝珠院/紹介記事」を目指します。