知多四国霊場を巡る2018

平成三十年(2018年)は「知多四国霊場開創二百十周年」という節目にあたり、全札所において納経の際に「記念宝印」が頂けるという事で、それまで神社紹介が主だった当サイトとして初めての寺院巡りとなる知多四国遍路を2018年4月25日(水)に開始すべく一番札所である豊明市にある「清涼山曹源寺」を参拝する事に・・・。

寺院情報

寺院概要

| 寺院名 | 清涼山曹源寺 |

| 所在地 | 愛知県豊明市栄町内山四十五番地(GoogleMap) |

| 創 建 | 文和三年(1354年) |

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 御本尊 | 釈迦牟尼仏 |

霊 場

| 霊 場 | 知多四国霊場 一番札所 御母公二十一霊場 一番札所 桶狭間十三仏霊場 二番、十一番、十三番札所 |

知多四国霊場

日本三大新四国霊場の一つに数えられる愛知県の知多半島全域を霊場とする八十八ヶ所の札所を遍路する弘法大師霊場になります。

当サイトの知多新四国霊場の紹介ページは「こちら」から

-

-

知多四国霊場

霊場情報 霊場名知多四国霊場開創年文化六年(1809年)札所数番所:88 番外:7 開山所:3 (合計:98) 霊場域名古屋市、豊明市、大府市、東浦町、半田市、阿久比町、武豊町、美浜町、南知多町、常滑 ...

続きを見る

【参考】知多四国霊場 公式HPは「こちら」から

Topics

令和五年(2023年)は「弘法大師生誕千二百五十年記念」という事で知多四国霊場では令和五年一月一日~令和六年六月三十日までの期間において記念宝印を授与して頂けるようです。

また、記念の納経帳も併せて発刊されるようです。

是非、この期間に遍路されてみては如何でしょうか?

文化財

| 国 宝 | ー |

| 国指定 | ー |

| 県指定 | ー |

| 市指定 | 曹源寺山門 |

参拝情報

| 御朱印 | ○ |

| URL | http://t-sougenji.jp/ |

| 駐車場 | ○ |

| 参拝日 | 2018年4月25日 |

由緒・沿革

曹源寺が建つ場所は元々"知多郡栄町"だったのですが、明治二十二年、愛知郡豊明村と合併し知多郡から愛知郡へと変更されています。明治初期に制定された「知多郡」になった場所が、知多半島の範囲と位置付けられている為、豊明市と聞くと「知多半島じゃない」と思いがちですが、そんな経緯があるので、間違いなく知多半島の領域にある寺院になります。

曹源寺の創建時期は不詳ですが、「尾張名所図会」によると、文和三年(1354年)に寺名を確認できるとある事から、これ以前に開創されたと考えられます。開創時は天台宗の寺院だったようですが、永正二年(1505年)、三州宝飯郡八幡村"大寶山西明寺/web"の実田以耘和尚によって、曹洞宗に改宗し中興開山しています。 永禄三年(1560年)、少し前までは上洛の為に出陣した「今川義元」とそれを迎え撃つ「織田信長」が激突した「桶狭間の戦い」が発生します。古戦場と言われる場所は曹源寺から北西に2km~2.5kmほどの距離になります。この「桶狭間の戦い」での戦死者(一説には2,500名)の引導焼香を塔頭寺院の明窓宗印和尚によって行われたと伝えられています。現在でも、曹源寺開山堂内には今川義元公、松井五郎八宗信、桶狭間戦役戦没者の位牌が祀られています。

- 時期不詳:曹源寺創建

- 永正二年(1505年):実田以耘和尚により中興開山

- 延宝二年(1674年):現在の境内地に遷座再興

栄村字内山に在り。境内二千百八十一坪、曹洞宗、三州宝飯郡八幡村西明寺末、寺傅に云永正二年正月の創建にして以転和尚之が開基たり永禄三年五月十九日今川義元桶狭間に戦死せい時に二代の僧龍喜和尚之を引導せりと今尚義元の位牌あり。初め字元屋敷に在り。屢(しばしば)洪水の憂あるを以て延宝元年今の地に移し堂宇を再建す。同二年輙(すなわ)ち成る今の諸堂宇是なり。古へ二塔頭あり宝福庵、東光庵と云つ今廃せり。

尾張国知多郡誌第三巻より

御朱印帳の保管に

数年前より非常に集める方が増えた「御朱印」ですが、皆様は御朱印帳はどうやって保管していますか?神社・仏閣を廻って御朱印を受けているとあっという間に御朱印帳の冊数が増えていきますが、そのまま棚などに置いている方が多いのでは?。せっかくお受けした御朱印ですので、日本では古くから着物を始めとして大切なものを保管する為に使われていた「桐箱」に入れて保管した方がよろしいかと思います。

ぜひ、皆様も桐箱に御朱印帳を保管されてみたらいかがですか?

知多新四国霊場を行く

平成30年(2018年)4月25日(水曜日)、知多四国霊場の巡礼を行う為、国道23号線の豊明IC近くに建つ「曹源寺」に向かう事にします。車で行く場合、豊明ICから近いのですが、住宅地の中にある為、周囲の道が狭く、また入り組んでいるので、注意が必要です。

自分は、豊明ICを降りたら、地図の赤線の様に走って曹源寺に向かいました。

すると、一目でわかる曹源寺の看板が見えてきます。ここまできたら、もう大丈夫。

この時点で、三河海岸大師霊場の雰囲気とはまったく違いますね・・・。

知多四国霊場を巡るツアーなど

最寄駅から歩いて巡礼するのが辛い方は、名古屋駅発着のバスツアーがお勧めです。これまた、人気の知多四国霊場という事もあり、多数の旅行会社から知多四国霊場巡礼バスツアーが企画されていたります。こんな中、当サイトではクラブツーリズムの巡礼ツアーをお勧めします。

≪国内旅行≫リピーター続出!クラブツーリズムの大好評ツアーはこちら

※中部東海版を選択して頂き、キーワード検索で"知多四国"で検索すると、知多四国巡礼バスツアーが出てきます。

実際自分が巡礼している時にこのクラブツーリズムの巡礼ツアーに遭遇しまして、こっそり添乗員として説明されていた先達さんの説明を聞いていた事があります。巡礼自体はせわしないのは否定できませんが、先達さんの札所などの説明が聞けるのは貴重な経験ではないかなと思います。

参拝記

今回紹介する曹源寺は、非常に広い駐車場を持っていて、寺社巡りをしている時に発生しがちな駐車場問題とはまったく無縁な感じの寺院ですね。知多新四国霊場の寺院は多かれ少なかれ駐車場を完備している様なので、車で巡礼する自分にとってはありがたいですね。

境内入口

非常に立派な山門を有する境内入口になります。

石段の脇に、車いす用のスロープも用意されていますね。

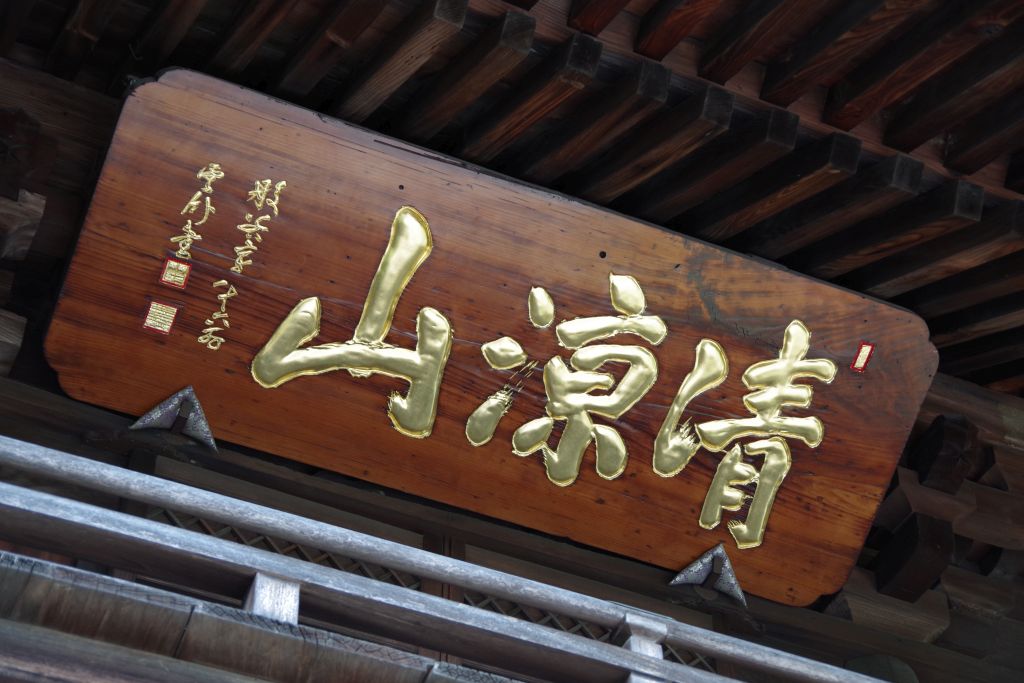

山門

享保二年(1717年)建立の山門になります。

豊明市の指定文化財になっています。

山号の書かれた扁額が掲げられています。

金色が輝いていますね。

手水舎・水盤

非常に独創的な手水舎になります。

曹源寺のホームページによると、昭和四十一年に作られた数寄屋造りの桧皮葺きの屋根の手水舎なんだそう。屋根部分に苔は生えてきており、雨の日は特に情緒的な雰囲気を味わえるんだとか・・・。

本堂

入母屋造平入の唐破風が設けられた本堂になります。

ここの本堂は、高床式にはなっているのですが、外側に階段が付いているわけではなく、内側に階段が設けられています。・・説明しにくいので下の写真を

昔の日本家屋の様に、土間が設けられている形になりますね。

この様な建築様式の本堂は今までも何ヶ所か見てきていますが、改めて見てみると、階段部分は雨に打たれて劣化することはないですし、むしろ階段がないことで外観がすっきりして、個人的にはこういった建築様式の本堂のが好きかも。

本堂の土間部分に掲げられている寺号の書かれた扁額です。

本堂を参拝し、これから長い期間に渡るであろう「知多新四国巡礼」における旅路の安全を祈願しました。

弘法堂

こちらが、一番札所である弘法堂になります。

弘法大師に、祈願を行い、弘法堂に置かれている物を見ていると・・・

弘法大師の肖像画でよく持っている密教でおなじみ?のこの仏具。五鈷杵(ごこしょ)と呼ぶんですね。

この五鈷杵を撫でると、身にまつわる諸々の因縁や押し寄せる諸悪運を防ぐと伝えられているそうです。

なで・・・なで・・・なで・・・

懸魚・鬼瓦

ものすごく印象的な鬼瓦と、造形が細かく彫られている鰭付きの蕪懸魚です。

まさに、鬼瓦ですよね。

この立体的な鬼の顔の造形が素晴らしすぎますね。

納札

さて、本堂・弘法堂の参拝を終えて、納経所にて納経帳を購入し、ついに御朱印を押して頂きました。

改めて、知多新四国霊場の巡礼を始めたんだなと実感・・。

さらに納経所を見ていると・・・、

こんな「納札」が置いてありました。

納経所にいらっしゃった方に聞いてみると、納め札に、参拝日、住所、氏名と願事を記載して札所に設置してある「納札入」に奉納すると、参拝した報告になるので、お持ちになられるといいですよと案内されたので、さっそく購入させて頂き、弘法堂に引き返し、記入した上で奉納させて頂きました。

この「納札」なんですが、順拝の回数によって色が変わるそうで、

1回~10回・・・・白色

11回~20回・・・緑色

21回~30回・・・赤色

31回~50回・・・銀色

51回~100回・・金色

101回以上・・・・錦色

となっていきます。

実際、巡礼を続けていくと、「納札入」の中は大半が白色なんですが、そんな中に、金色や錦色の治め札がチラッと見え隠れしている時があります。

100回以上巡礼を行っている方が実際にいらっしゃるんだと驚嘆してしまいますね。

アマゾンや楽天市場では四国霊場用の納札まで取り扱っているんですね。

ある日、二周目の順拝を行おうと決めた時、事前に購入できた方が準備も出来るので便利ですね。

御朱印

左上に押されているのが、二百十年記念の記念宝印になります。

この記念宝印は札所毎に異なります。さらに、どこの札所の記念宝印が好きなのかの記念宝印総選挙?も行われています。

参拝を終えて

始めて知多新四国霊場の巡礼を始めたんですが、自分が参拝している時、写真を撮影している時、次から次へと巡礼の方が納経に訪れてきます。正直、ここまで知多新四国霊場を巡礼していらっしゃる方が多いとは思っていませんでした。同時期に巡礼されている方がいるというのは巡礼満願に向けていい励みになりますね。

次の目的地は

二番札所である大府市北崎町にある"法蔵山 極楽寺"を目指して曹源寺を後にしましたが、途中「大脇神明社」に立ち寄り、道中の安全を神前に祈ることにします。

いきなり寄り道で申し訳ない・・・。

何気に通り道だったので立ち寄った神明社が例祭で"大脇の梯子獅子"という愛知県の無形民俗文化財の指定をうけている神事を行っている神社でした。

所在地を地図で確認

| 寺院名 | 清涼山曹源寺 |

| 所在地 | 愛知県豊明市栄町内山四十五番地(GoogleMap) |

| 最寄駅 | 鉄道:名古屋鉄道名古屋本線「前後駅」徒歩14分 バス:大府市コミュニティーバス「星城高校東バス停」徒歩5分 |

寺院・霊場巡りの際のバイブルに

元々、当サイトは神社巡りを通じて、皆様の住んでいる所にある"村の鎮守の神様"と呼ばれる神社を紹介してくサイトを目指していたんです。むしろ寺院については、縁遠いものとおもっていたんですよね。しかし、ちょっとした御縁で弘法大師霊場に出会い、そして愛知県では一番活動が盛んな"知多四国霊場"を巡礼、結願する事になりました。でも、神社の事はある程度知識があっても、寺院については未知の世界だったので、少しでも巡礼の時に役に立てばと思い、こちらの本を読ませて頂いております。

少しでも巡礼の時にお役に立てる事もあるかと思います。是非一度読んでみてくださいませ。