ONE POINT

名古屋市昭和区川名本町に鎮座する延喜式内社と伝わる「川原神社」の紹介です。ただ、中世の頃には荒廃してしまった様で、詳しい社伝が残っていない様ですが、江戸時代になると尾張徳川藩からの崇敬が厚かった神社になります。

神社情報

| 神社名 | 川原神社 |

| 鎮座地 | 愛知県名古屋市昭和区川名本町四丁目四番地十一(Googlemap) |

| 例大祭 | 十月十六日・十七日 |

| 創 建 | 不詳 |

| 御祭神 | 日神 埴山姫神 罔象女神 |

| 旧社格 | 縣社 |

| 神名帳 | 延喜式神名帳:尾張国愛知郡 川原神社 尾張国神名帳:愛知郡従三位 河原天神 |

境内社

| 境内社 | 弁天社(御祭神:市杵嶋姫命) 津島社(御祭神:建速須佐之男命) 川名天神社(御祭神:菅原道真) 猿田彦社(御祭神:猿田彦神) 戸隠社(御祭神:天手力男神) 秋葉社(御祭神:加具土命) 龍神社(御祭神:大山祇神) 若宮社(御祭神:仁徳天皇) 川名社(御祭神:英霊) 川名稲荷社(御祭神:倉稲魂神) 龍神社(御祭神:高麗神) |

文化財

| 国 宝 | ー |

| 国指定 | ー |

| 県指定 | ー |

| 市指定 町指定 村指定 | ー |

参拝情報

| 御朱印 | ○ |

| URL | https://kawaharajinja.jimdosite.com/ |

| 駐車場 | ○ |

| 参拝日 | 2022年4月6日 |

御由緒

創建は不詳ながら、延喜式神名帳にその名が記載されているとしている事から、少なくとも延喜式が完成せいた延長五年(927年)以前には創建された神社であると考えられています。

延喜式神名帳とは?

格式となる「延喜式」の巻九と巻十が全国の当時繁栄していた神社を記載した「神名帳」になります。「延喜式=神名帳」と勘違いされている方もみえるみたいですが、延喜式とは、延喜年間に編纂の勅命が出された格式になります。奈良時代から平安時代の日本の法体系は「律令制度」を採用しており、この律令の運用を補う物を「格式」と呼びます。現代風に例えるなら、律令が憲法、格式が法律といったところでしょうか。律令は改訂することなく、「格」で改訂を行い、「式」で施工細則を取り決めていました。

ただ、当時の政の中心は宗教であり、延喜式の巻一~巻十は神祇官についでの施工細則が記述されているので、その中の一環で全国の神社が記載されている「神名帳」が作られる事になったと思います。

「尾張神名帳集説訂考(集説)」や「張州府志(府志)」などでは、「川原神社は鳴海荘川名村に在る。」と記されています。この鳴海荘川名村がどのあたりに当るのかは不明なのですが、「尾張徇行記」では名古屋市緑区鳴海町に鎮座する「鳴海八幡宮/紹介記事」が式内社川原神社であると祠官久野越後が書上していると紹介し、また「本国帳川原神社は川名村神明社とあり。」と書かれている事から、延喜式式内社の川原神社と本国神名帳に記載されている川原神社は別の神社であるとしているのも特徴でしょうか。

その後、川原神社は荒廃してしまった様ですが、慶長六年(1601年)に清州城主である松平忠吉が神領二十石を寄進、寛文四年(1664年)には徳川光友が灌漑用水「猫ヶ洞」の竣功にあたり川原神社の神池へ溝渠を通じ初穂水を奉り豊作を祈願したと伝えられています。

- 時期不詳:創建

- 延喜元年(905年):延喜式神名帳に「尾張国愛知郡 川原神社」と記載。

- 年代不明:尾張国神名帳に「愛知郡従三位 川原神社」と記載

- 明治五年:郷社に列格

- 昭和十四年:縣社に昇格

川原神社

川原は加波良と訓むべし。

愛知県愛知郡誌より

祭神 詳かならず、傳云 祀埴媛神社傳

鳴海荘川名村に在す(集説府志)

今神明と称す(府志)

張州府志云 今失社傳、中世號島寺今祠廃矣、天和元年黄檗派僧結小庵居之遂為佛院

類社 伊勢国度会郡川原神社

神位 国内神名帳云、従三位川原天神

上古は東北方に連なる川原の地に鎮座したが故に「延喜式神名帳」に川原神社、「国内神名帳」には従三位川原(河原)天神とある神社なり。「尾張志」に”此の社地の東より北方に連らなる地殊に低く上古は大河なりけん”と又末社弁天社ありて、本社よりも川名弁財天の方が有名な時代あり。境内藤樹多く新緑中に紫波の漂わし花期は参詣人甚だ多しと。明治五年五月郷社に列隠し、昭和十四年七月三日、縣社に昇格した。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」

御祭神

- 日神

- 埴山姫神

- 罔象女神

日本神話では日の神(太陽神)は天照大御神であると書かれています。さらに「府志」では、”現在は神明と称す。”と記している事もあり、御祭神の「日神」は天照大御神の事であると言い換える事ができそうです。

御朱印帳の保管に

数年前より非常に集める方が増えた「御朱印」ですが、皆様は御朱印帳はどうやって保管していますか?神社・仏閣を廻って御朱印を受けているとあっという間に御朱印帳の冊数が増えていきますが、そのまま棚などに置いている方が多いのでは?。せっかくお受けした御朱印ですので、日本では古くから着物を始めとして大切なものを保管する為に使われていた「桐箱」に入れて保管した方がよろしいかと思います。

ぜひ、皆様も桐箱に御朱印帳を保管されてみたらいかがですか?

参拝記

名古屋市営地下鉄・鶴舞線「川名駅」の二番出口前にある「川名公園」から県道56号線を西に400mほど進んだ場所に今回参拝する川原神社が鎮座しています。

駐車場は境内に用意されているのですが、正面は車止めが容易されており、ストリートビューに映っている交差点を川名公園からだと右折して東入りの境内入口から駐車場に進んでください。

境内入口

県道56号線に接道している南入りの境内入口には石灯籠一対、旧社格である「縣社」と式内社を示す「式内」が合わせて彫られている社号標、神明鳥居などが据えられています。

社号標の所の桜と新緑の緑が非常に目を引く川原神社の境内です。鳥居先にある赤い建物は境内社の弁天社の参拝所になります。

弁才天と市杵嶋姫命

朱色の社殿、朱色の鳥居、朱色の参拝所の弁天社・・・御祭神は市杵嶋姫命になります。江戸時代までは仏教の「弁財天」と神道の「市杵嶋姫命」は神仏習合によって同一視されていましたが、明治時代になり神仏分離が行われ、弁天社という社名も厳島社とか市杵嶋姫社とかに代えられとにかく仏教色を一掃する事を目指したわけですが、結局のところ弁財天の名前を用いた「弁天社」の社名のままの神社が結構残っている所に今までの習慣は中々外せないという事なのかな。

川菜神明宮の石灯籠

川原神社が鎮座する場所は「川名」になるのですが、川原神社の境内には「川菜神明宮」と彫られた石灯籠が一基据えられています。「川菜=川名」と呼んでいたのかはよく分からない所ですが、それより重要なのは以前は「神明宮」と呼ばれていたという所かと思います。

手水舎

木造瓦葺変則四本柱タイプの手水舎になります。大型の手水舎でよく見られる各柱に二本ずつの支柱が設けられたタイプになります。このタイプは非常に重厚感を感じます。

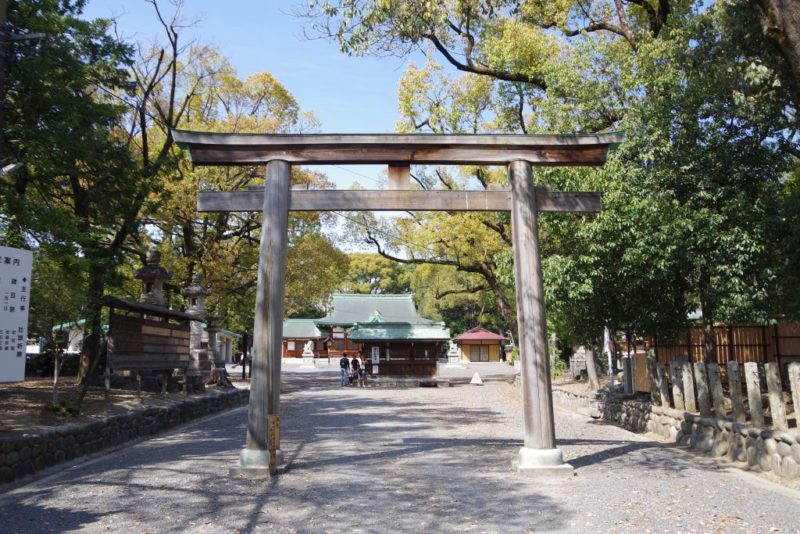

二の鳥居

木造の明神鳥居の二の鳥居になります。駐車場は二の鳥居を潜って向かう必要があるので、参拝の時は車にも気を付けてください。

狛犬

生年月を調べ忘れてしまった子乗り玉乗りの狛犬になります。

蕃塀

社殿と二の鳥居の間に設けらえた石造基壇上に設けられた木造銅板葺きの屋根、支え柱が設けられた蕃塀になります。

社殿

基壇上に入母屋造銅板葺平入の切妻破風の向拝が設けられた土間敷きの拝殿を有する社殿になります。元々の社殿は尾張造の社殿だったんだろうと思いますが、土間敷きの拝殿と板間敷きの幣殿を有する社殿に作り直されています。

神楽殿

入母屋造瓦葺妻入?の高覧付きの濡れ縁が設けられた神楽殿になります。例祭の時には羽目板が外されてこちらで巫女舞などが行われるんだと思います。

境内社

川島神社の境内には数多くの境内社が鎮座しています。この中で特に印象的な境内社は、川名稲荷社と先に紹介した弁天社になるでしょうか。

川名稲荷社

川名稲荷社の造りは非常に特徴的です。稲荷社といえば朱色の連続鳥居かとおもいますが、ここ川名稲荷社も朱色の鳥居が何基も並んでいます。

稲荷社へ通じる参道入口から朱色の鳥居が続いているのですが、その鳥居の先には途中なにやら変わった造りとなっている拝殿が建っています。この拝殿・・・・鳥居側からだと平入、川原神社の社殿側からだと妻入となっています。

鎮座地を神社で確認

| 神社名 | 川原神社 |

| 鎮座地 | 愛知県名古屋市昭和区川名本町四丁目四番地十一(Googlemap) |

| 最寄駅 | 鉄道:名古屋市営地下鉄・鶴舞線「川名駅」徒歩5分 |

ご自宅にお札は祀られていますか?

実家には神棚はあっても、今お住いの所には神棚がない方も多いかと思います。神棚には、日本の氏神である"天照大御神"とご自身がお住いの氏神様のお札を掲げると御神徳が宿るとされています。

賃貸住宅などに住まわれて簡単に神棚を掲げられないという方もお勧めなのが、

南向き、もしくは東向きになる様に、そして目線の高さより上になる様に、棚などの上において頂くとよいかと思います。是非、皆様もご自宅に神棚をご用意いただき、御札を納めてほしいなと思います。