神社紹介

| 神社名 | 六所神社上宮 |

| 鎮座地 | 愛知県豊田市坂上町六所山一番地 |

| 御祭神 | 猿田彦命、事勝国勝長狭神、岐神 天照大御神、倉稲魂命、日本武尊 |

| 旧社格 | 県社 |

| 創 建 | 永和三年/天授三年(1377年)八月十九日 |

| 神名帳 | ー |

| 境内社 | 八ヶ峰神社(祭神:大山祇神) |

| 例祭日 | 九月二十三日 |

| 御朱印 | ー |

| H P | ー |

参拝日:2021年2月24日

御由緒

六所神社の上宮は古来より本宮山・猿投山と共に三河三霊山のひとつに数えられる六所山の山頂近くに鎮座しています。六所山は六所神社が勧請される前までは「吉木山」「蜂ケ峰山」と呼ばれており、元々は六所山全体が御神体とされ「大山祇神」が祀られていました。

永和三年/天授三年(1377年)、松平郷の領主「松平親氏」が塩竈六所大明神(現:塩竈神社)より六柱の御祭神を勧請し、六所山山頂に社殿を建立した。それまで崇拝されていた「大山祇神」は蜂ヶ峰に社殿を建立し「隠居神様」と呼ばれながら六所神社摂社の八ケ峰神社として存続しています。

塩竈六所大明神から勧請された六柱の御祭神は、塩土老翁命、猿田彦命、衝立船戸命、太田命、興玉命、事勝国勝長狭命であったと伝承されています。

現在の塩竈神社の御祭神は塩土老翁命、武甕槌神、経津主神となっています。江戸時代になり伊達政宗が仙台藩主として転封してくると、城下の整備共に塩竈神社への造営・寄進を行っており、以降伊達家の氏神として非常に崇敬された神社であるといいます。が、江戸時代以前の塩竈神社については不明な点が多く、塩竈六所大明神と呼ばれていた時期があるらしいとされているだけのようです。

六柱の御祭神を詳しく見ていきます。

・塩土老翁命

海幸山幸の説話に出てくる神。海幸彦の釣針を失くしてしまった山幸彦の前に現れ、小舟(目無籠)を作り、山幸彦を乗せ海神の宮に向かわせたという。海路の神、製塩の神と言われる。岐之神、猿田彦命と同一視するという説もあります。

・猿田彦命

天孫降臨の際、邇邇芸命を道案内したことから導きの神、先導の神とされています。子孫であるという太田命、または興玉神と同一視する説もあります。全国に鎮座している白髭神社の御祭神にもなっていますが、一部の白髭神社は御祭神として塩土老翁命を祀っている事から塩土老翁命と同一視する説もあります。中世になり道祖神信仰とも結びついたこともあり、同じく道祖神と結びついたとされる岐之神とも同一視されることも。

・事勝国勝長狭命

塩土老翁命の別称であるとされています。ということで、塩土老翁命=事勝国勝長狭命であるとすることが出来ます。

・衝立船戸命

別称を岐之神といいます。古事記では伊邪那岐が黄泉の国から逃げる途中投げつけた杖から化生したのが衝立船戸命であるとしています。

・太田命

猿田彦命の子孫であると言われています。一説には興玉神の別称、又は猿田彦命の別称であるといわれています。

・興玉神

伊勢の内宮の御垣内に鎮座し正宮の守護神となっていますが、鎌倉時代の頃の資料では猿田彦命と同一視されていたようです。また、太田命の別称であるという説もあります。

事勝国勝長狭命 衝立船戸命

¦ ¦

塩土老翁命 ═ 猿田彦命 ═ 岐之神

¦

太田命

¦

興玉神

こんな感じで、六柱の神がすべて同一視する事も可能であることがわかってきました。宮城の塩竈神社の主祭神が塩土老翁命となっているのも他の五柱の神は同一であるとしたからという可能性もありますね。

応仁元年(1474年)には安祥松平家初代松平親忠が、永正元年(1520年)には安祥松平家二代松平長親が社殿を再建しています。松平家の氏神として松平家惣領という立場になっていった安祥松平家によって造営が行われていったようです。この頃には、上宮への遥拝所という形で下宮が造営されていたのではないでしょうか。

大永七年(1527年)十二月には野火で社殿を焼失。この時松平長親と安祥松平家三代松平信忠が連署の上、松平家一門に対して殿舎再建への寄進を依頼しており、「六所神社造営奉加帳」が残されています。この時も下宮の再建なんじゃないのかと思う訳です。

永禄三年(1560年)の桶狭間の合戦において今川義元が討ち死にし、この機に今川家から独立した松平元康は六所山の六所大明神より三柱を岡崎城近くの高宮村に鎮座する六所神社へ遷座させています。この時「衣冠束帯の神像三体、地蔵尊三体を遷御した。」と伝えられています。

この時、現在の六所神社の御祭神を見ると宮口村の六所神社へ遷座した三柱の御祭神がわかってきます。塩土老翁命、太田命、興玉命の三柱が遷座したようです。

関東移封で徳川家、松平家一門も関東に移る中、松平郷にのこった松平太郎左衛門家によってその後も六所山六所神社は維持管理されていく事になります。

社伝に永和三年(1377年)八月十九日新田親氏奥州一之宮塩竈神社より勧請。山上に社殿を建立したという。親氏より五代目長親の時宮口村全部を社領に寄進する。徳川氏も信仰厚かったが、地方住民の崇敬厚く、祭礼には領主参拝を常例とし社殿の造営は領主の寄進によって代々行われた。

家康岡崎城にあって社参不便につき明大寺町に祀ることとなり六座の内三座を分った。家康二十石を朱印する。

明治六年三月郷社に列せられ六所神社と改称。大正五年二月十九日、字二口の村社神明社並びに境内社の稲荷社を本社に合祀する。大正九年工費一万五千円にて幣殿、拝殿を改築し、山林五十一町四反三畝十八歩の御料林を一万五千円にて払下げを受けた。大正十一年九月二十六日内務大臣県社に列する指令あり十月十三日盛大に奉告祭を行った。昭和六十年十一月二十三日、三笠宮寛仁殿下同妃信子殿下参拝玉串料を奉納「湯立の松」を植える。同六十一年九月二十日、下宮本殿を修復す。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」より

参拝記

六所山山頂近くに電波塔があって、そこからだと非常に展望が広がっていています。ここからだと岡崎や安城などの平野地帯を見下ろすことができます。そらこんな景色を見てしまっては、松平郷から平野部に進出したくなってしまうのは仕方ないところなんじゃないでしょうか。そしてこの地からお下せる場所に松平家は進出していく事になります。

これだけの眺望が開けている場所という事は、この六所山が周囲でも結構標高が高い山であるという事になります。六所山とその隣の炮烙山頂の両山を巡るトレッキングコースある様で、自分が訪れた日も平日だというのに結構な方が山登りをされていらっしゃいました。松平郷の共同駐車場からアプローチする方と豊田市総合野外センターの駐車場からアプローチされる方がいらっしゃるようです。

一の鳥居

いきなり場所が変わって六所神社一の鳥居と呼ばれている上宮からも下宮からも少し離れた場所に据えられている明神鳥居になります。鳥居の先の木の枝に遮られてしまっていますが、奥に見える山が六所山になります。中々の標高の山っぽいですね。

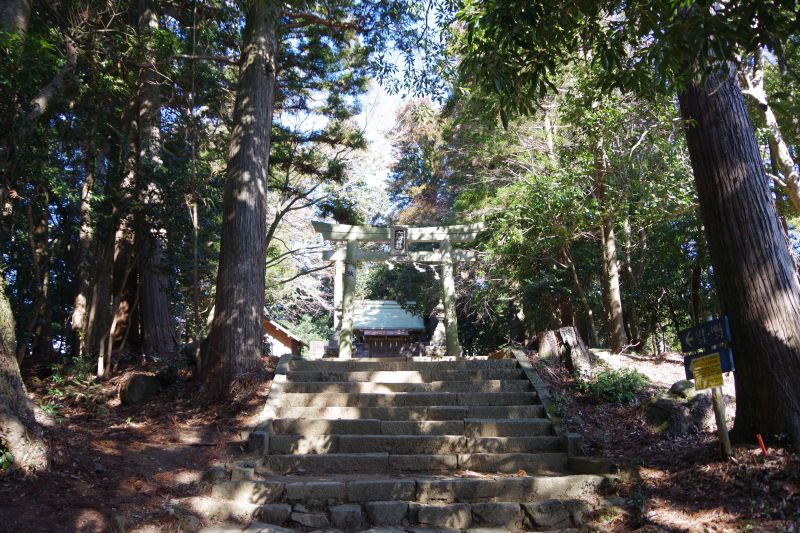

二の鳥居

六所山上宮参道入口に据えられている六所神社二の鳥居になります。実は、一の鳥居から二の鳥居に向かう間に六所神社下宮が鎮座しているのですが、下宮は次回紹介していこうと思います。

この六所神社所宮への参道は登山道にもなっているようでなにやら「いのししコース」という中々険しい登山道なんだそうです。ここから登っていく場合、周囲を見渡しても駐車場がないっぽいので、離れたところに車を止めてここに戻ってくる必要があるようです。

こうやって紹介していると、まるで自分がここから登山して上宮に向かったと思われたかも知れませね。ただ、登山経験が全くない自分には歩いて向かうなんていう発想は全く無いわけで、どうにかして近くまでバイクで向かえないかな・・・と地図のにらめっこしていまして、結果は・・・・

バイクで林道を登っていき、最初に紹介した写真を撮影した電波塔の所までたどり着くことが出来ました。まあ・・・電波塔を管理する車の為に切り開かれたのかな?とも思う訳ですが。林道なんで、大きな車で向かうのは非常に不向きかと思います。中々ないとは思いますが対向車がきたらすれ違う事ができる場所までバックする必要も出てくるかと思うと、軽自動車か小型車が限界なんじゃないかなとは思います。

この場所から電波塔をかこっているフェンス沿いに登っていけば、2~3分で六所神社上宮の境内につく事ができます。

上宮境内

自分が思っていた以上にしっかしとした境内地が整備されている六所神社上宮です。境内周囲は石垣が積まれている場所もあったりして平坦な場所を作り出す為にかなりな労力を投入している事がわかります。

境内入口脇に設置されている道標に、なにやら物騒なことが書かれた紙が貼られていました。・・・ツキノワグマらしき動物ねえ・・・。さすがに2月は冬眠中なんだろうとは思いますが、こういう情報をみちゃうと今まで以上に山登りが縁遠くなってしまいそうです。

三の鳥居?

平成二十四年に建立された扁額のある明神鳥居になります。建てられて10年くらいですが全体的に苔?がつき始めているみたいで緑色に包まれつつあります。山の中の鳥居の特徴かな。

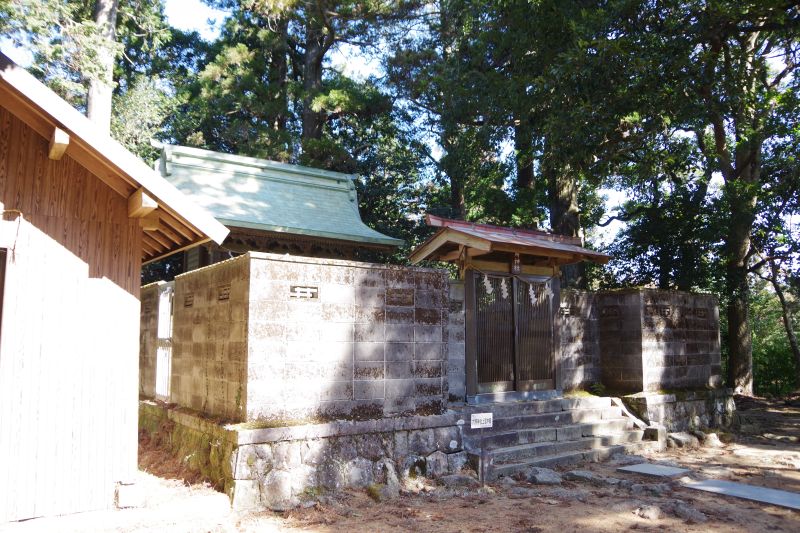

社殿

本殿とその周囲をブロック塀造の瑞垣で囲まれた社殿になります。この瑞垣で囲まれている社殿を見ても、上宮とか奥之院で思い浮かべる社殿に比べて非常に整備されています。

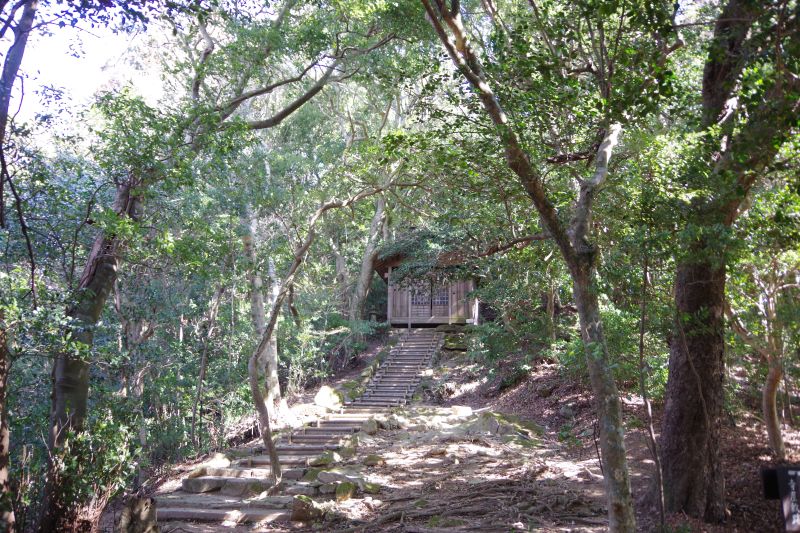

蜂ヶ峰社

六所神社の社殿の横を通り抜けて先に進むと、その奥に摂社「蜂ヶ峰社」が鎮座しています。こちらの祭神が六所神社が勧請される前に六所山を御神体として祀られていた「大山祇神」になります。いまでは境内地を六所神社に渡したことから「隠居神様」とも呼ばれています。

神宮寺跡

詳細は不明ながら、ここ上宮のすぐ隣には神宮寺である宝生院があったようです。後代芳樹山地蔵院とある事から、六所山山頂ではなく下界?にある寺院が継いでいると思っていいんでしょうね。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 六所神社 上宮 |

| 鎮座地 | 愛知県豊田市坂上町六所山一番地 |

| 最寄駅 | 豊田市おいでんバス「松平郷バス停」徒歩1時間 |

ご自宅にお札は祀られていますか?

実家には神棚はあっても、今お住いの所には神棚がない方も多いかと思います。神棚には、日本の氏神である"天照大御神"とご自身がお住いの氏神様のお札を掲げると御神徳が宿るとされています。

賃貸住宅などに住まわれて簡単に神棚を掲げられないという方もお勧めなのが、

南向き、もしくは東向きになる様に、そして目線の高さより上になる様に、棚などの上において頂くとよいかと思います。是非、皆様もご自宅に神棚をご用意いただき、御札を納めてほしいなと思います。

神社誌作成プロジェクト