神社紹介

| 神社名 | 徳王稲荷社金比羅社 |

| 鎮座地 | 愛知県岡崎市西中町2丁目1 |

| 御祭神 | [徳王稲荷社] 宇気比売神 [金刀比羅社] 大穴牟遅神、猿田彦神、崇徳天皇 |

| 旧社格 | |

| 創 建 | 徳王稲荷社は、永正三年(1506年) 金刀比羅社は、文化九年(1813年) 昭和四十二年(1967年)合祀 |

| 神名帳 | ー |

| 境内社 | 金山神社、秋葉神社、天神地祇社、御嶽神社 |

| 例祭日 | 四月十一日徳王稲荷社春季大祭 十月十日金刀比羅社秋季大祭 |

| 御朱印 | 〇 兼務社である甲山八幡宮・瀧山東照宮・稲前神社の御朱印もこちらで頂けます。 |

| H P | ー |

参拝日:2020年11月25日

御由緒

昭和二十年(1945年)の岡崎空襲により金刀比羅社と徳王稲荷社の社殿が灰燼に帰してしまいます。その後、仮本殿が建立されたのだと思いますが、昭和四十二年(1967年)、金刀比羅社に徳王稲荷社を遷座させる形で両社は合祀され徳王稲荷社金刀比羅社と改称しています。

戦前に発刊された岡崎市史には両社の由緒が書かれていたので、紹介させて頂きます。

【徳王稲荷社】

徳王稲荷社は両町七十三・七十七番地に鎮座。境内三百八十七坪を有す。もとは稲熊町字石山十六番地にありしが、其創建年代は明らかではない。・・・遷座前の詳細は「岡崎市史石山稲荷社を参照」とあります。

明治二十六年一月三日現今の地に移転し、同月二十五日徳王稲荷社と改称。同四十二年三月、拝殿改築幣殿新築の工成る。同四十四年神殿拝殿炎上に依て御霊代は一時假遷座あり。同四十五年四月八日神殿を再建す。大正五年九月二日拝殿再建。大正九年四月十二日村社に列格、同年七月神饌幣帛料供進指定を受ける。

御祭神は豊受姫命。【石山稲荷社】

文久三年記の石山稲荷社由来書によれば、後柏原天皇の御代の永正三年(1506年)二月に、今川修理大夫氏親が吉田城を始めて築く、検分を兼ね西三河を巡視したる時、石山に登り四方を眺望していへらく、此山は福貴の備ありひ地相がある。よろしく此処へ稲荷社を勧請すべしと下知した。村民達乃ちこの山の頂上に稲荷の小社を建立した。これが当社の創建である。

【金刀比羅社】

金刀比羅社(当時は事比羅社)は中町字野添十八番に鎮座。もとは両町「伴孫太郎」地内に属し、境内百七坪を有す。文化九年十月の創立にして、明治までは代々伴氏の支配であった。

明治十一年六月十四日、据置公許となる。

御祭神は猿田彦命、金山彦命、須佐之男命、大穴牟遅命、崇徳天皇の五柱である。伴氏は本間三郎重光の臣伴隼人の子孫にして、建保年中より世々此の地に住し、北野天神の社司であった。永禄年中、伴孫太郎の時に至り、度々徳川家康公に弓弦を献じたるを以て、この屋敷を除地とせられ、その後家康公上洛の説も目見仕り、孫太郎も言葉掛けられし由申伝ふ。

昭和四年発刊「岡崎市史」第七巻より

岡崎市史に書かれている内容と社頭に据えられている由緒板の内容はほぼ同一となっています。

徳王稲荷社は、永正三年(1506年)にこの地を巡視した「今川氏親」により創建を下知されたと書かれていますが、永正三年は駿河より伊勢新九郎を大将とする大軍を出陣させ東三河の牧野氏の「今橋城」を攻め落とし、東三河に勢力を伸ばした時期になります。一説ではこの今橋城の戦いによって岡崎近くまで今川家の勢力が及んでいたともされていますが、敵対関係となっていた松平家との最前線である稲熊まで当主である「今川氏親」が訪れていたのかは正直疑問なんですよね・・・。

金刀比羅社を創建した伴氏は元々「本間氏」の家臣であったとしています。市史に登場する「本間三郎重光」は前回紹介した「恵比寿神社/紹介記事」でも登場する平安末期から鎌倉初期において、岡崎市の神社・寺院に多大な影響を与えた人物になります。その家臣である伴氏が創建した神社が現代にも残っている事からも、本間氏の影響力の大きさを伺い知る事ができますね。

霊場をいく

岡崎十二社「恵比寿神社」の参拝を終え、再び国道一号線を東に。岡崎市役所の西庁舎と東庁舎の間にある中央分離帯(以前は緑地帯があったのですが道路の拡幅でなくなってしまいましたね。)のある道路を北に進みます。この道路の突き当りは真宗大谷派の三河別院が建っているのですが、突き当りの手前に今回参拝する「徳王稲荷社金刀比羅社」が鎮座しています。

岡崎城下に鎮座する神社を巡る「おかまいり岡崎十二社スタンプラリー」

かつては岡崎城下に鎮座する十二社を巡る霊場として造られたようですが、その後神社の合祀などがあり、今回スタンプラリーを実施する辺り松平家ゆかりの神社を加えるなどして十二社を再編した「(新)岡崎十二社」として生まれ変わっています。

参拝記

境内には、藤棚が設けられています。戦災で燃えてしまったいましたが、境内の片隅に根だけ焼け残って蔓を伸ばしていた径5 cmほどの藤3株を移植し棚を設け大切に育てると、奇跡的に空襲で焼ける以前と同じ170 cmを超す長藤が復活したとされ、藤の時期になると非常多くの方が訪れているそうです。

こうしてみると、かなり広い藤棚ですね。空襲による焼失から生き残った根からこれだけの藤棚ができるってことは、藤って自分が想像するより成長が早いのかな。

拝殿はなく、銅板葺RC造の神門と本殿の社殿となっています。

岡崎十二社めぐりの赤いスタンプ入れが参道の脇に設置されていました。

戦災から復興した神社という事もあり、鎮守の森がなく、さっぱりとした雰囲気の境内となっています。当社だけでなく兼務社三社の御朱印を頂ける様で、御朱印を集められている方なら神社巡りで何度か参拝に訪れる事になりそうな神社ですね。(御朱印の成り立ちを考えると、各神社を参拝した後に頂くようにしたいですね。)

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 徳王稲荷社金刀比羅社 |

| 鎮座地 | 愛知県岡崎市西中町2丁目1 |

| 最寄駅 | 名鉄バス「徳王神社前バス停」徒歩2分 |

ご自宅にお札は祀られていますか?

実家には神棚はあっても、今お住いの所には神棚がない方も多いかと思います。神棚には、日本の氏神である"天照大御神"とご自身がお住いの氏神様のお札を掲げると御神徳が宿るとされています。

賃貸住宅などに住まわれて簡単に神棚を掲げられないという方もお勧めなのが、

南向き、もしくは東向きになる様に、そして目線の高さより上になる様に、棚などの上において頂くとよいかと思います。是非、皆様もご自宅に神棚をご用意いただき、御札を納めてほしいなと思います。

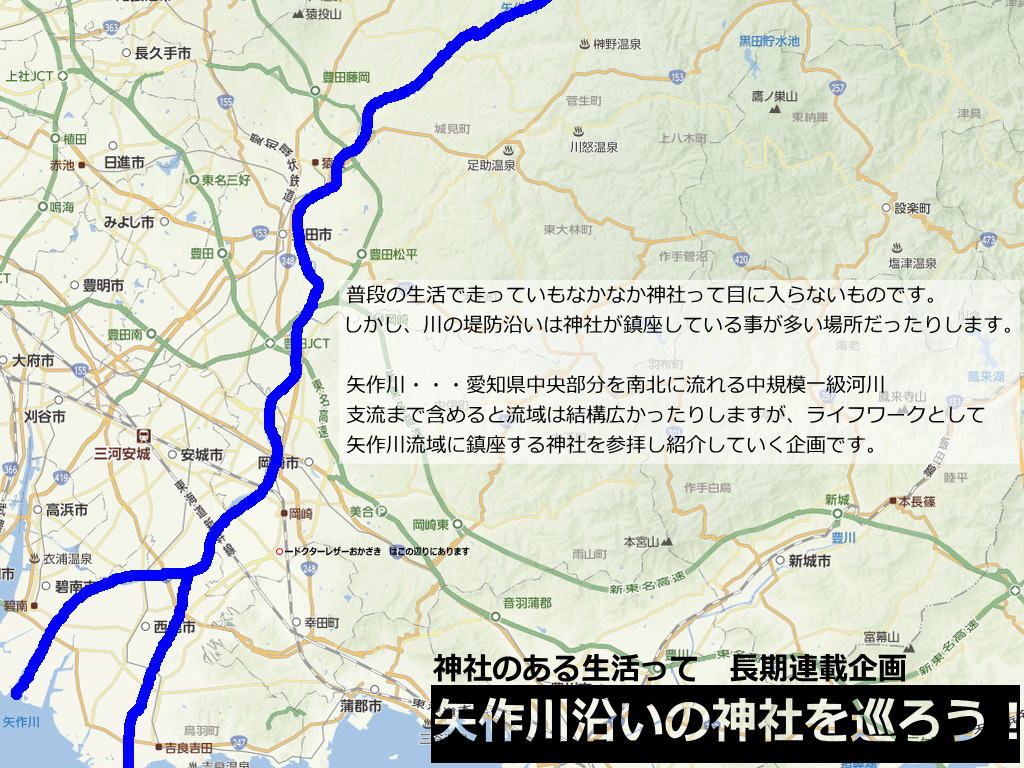

神社誌作成プロジェクト