神社紹介

| 神社名 | 若宮八幡宮 |

| 鎮座地 | 岡崎市朝日町字森畔十二番地 |

| 御祭神 | 仁徳天皇 岡崎三郎信康 |

| 旧社格 | 神饌幣帛料供進指定村社 |

| 創 建 | 天正八年(1580年) |

| 神名帳 | ー |

| 境内社 | |

| 例祭日 | 十月十四日 |

| 御朱印 | 〇/岡崎天満宮にて授与 |

| H P | ー |

参拝日:2020年11月25日

御由緒

創建は、愛知県神社名鑑によると天正八年(1580年)、森畔の地に鎮座していた根石観音の境内に築いた松平信康の首塚の慰霊の為、仁徳天皇を勧請し、松平信康を合祀して建立されたのが若宮八幡宮の創建であるとしています。もとは観音堂の境内に若宮八幡宮が創建されたが、後年若宮八幡宮が"主"、観音堂が"従"の様な関係になったという事なんでしょうか。創建当初の社名は若宮八幡宮ではなく菅生八幡宮と称していたようです。

改称前の「菅生八幡宮」は岡崎十二社のひとつにその社名があげられています。(令和二年に再編された岡崎十二社では若宮八幡宮は外れています。)若宮八幡宮の境内の北側には東海道の岡崎二十七曲りの東端である冠木門があり、江戸時代には若宮八幡宮辺りまでを岡崎城下として見ていたのかもしれませんね。

根石観音堂は明治になって神仏分離令により若宮八幡宮の境内から、若宮町にある現在地に移されています。最初は観音堂に築かれた松平信康の首塚は移される事なく若宮八幡宮の社殿向かって右側にそのままだったようです。(神道は死に繋がることを「穢れ」とする考えがあって、神社という神聖な場所に死を連想する物は置かないとしているはずなので、首塚も神仏分離の時に遷座させられてもおかしくないのかな?と思ったのですが、そういえば、信康と同時期に自害させられた信康の母「築山御前」の首塚も八柱神社の境内に据えられているので時間が経過したものは移さなくても大丈夫なのかな?実際、穢れと神域である神社の関係性はハッキリしていて、神皆さんのお住いの近くの神社を見渡しても、境内に墓地はないはずです。)

十等級 若宮八幡宮 旧指定村社

鎮座地:岡崎市朝日町字森畔十二番地

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」より

祭 神:仁徳天皇 岡崎三郎信康

由 緒:天正八年(1580年)五月、仁徳天皇を祀り、岡崎三郎信康を合祀する。「清水氏由緒書」に天正年中三郎信康遠州二俣の城にて自害、根石観音の境内に埋め松を植えた。その後岡崎城中に異変あり。若宮八幡宮を祀り慰霊すと記す。慶長六年(1601年)二月、伊奈備前守忠次社領二石五斗の黒印を寄進する。明治五年十月十二日、村社に。同四十年十月二十六日、供進指定を受けた。昭和二十年七月十九日、戦災にて社殿を焼失した。翌二十一年十月本殿を修復し、同二十三年十月社務所、舞殿を再建した。昭和四十五年十月十四日、本殿、幣殿、拝殿を改築する。

霊場をいく

江戸時代までは若宮八幡宮ではんく菅生八幡宮と称しており、岡崎十二社の一社にその社名を確認する事ができます。しかし、令和になって再編されたおかまいり岡崎十二社巡りでは残念ながら若宮八幡宮は外れてしまいました。

旧)岡崎十二社巡りの一社という事で是非参拝してみて下さい。

岡崎城下に鎮座する神社を巡る「おかまいり岡崎十二社スタンプラリー」

かつては岡崎城下に鎮座する十二社を巡る霊場として造られたようですが、その後神社の合祀などがあり、今回スタンプラリーを実施する辺り松平家ゆかりの神社を加えるなどして十二社を再編した「(新)岡崎十二社」として生まれ変わっています。

参拝記

国道1号線の「朝日町4丁目交差点」を南に住宅地を少し入った所に若宮八幡宮の境内入口があります。駐車場はどうやら境内の脇を使用する形になるようなのですが、駐車場を通り抜けた先に境内の駐車場があるので、非常にわかりにくく注意が必要です。

境内入口

住宅地の路地の突き当りが若宮八幡宮の境内入口になります。若宮八幡宮の社殿配置は東向き東入りとなっているのが特徴です。

白飛びしてしまいすこし見えにくいですが、若宮八幡宮と彫られた社号標になります。

参道がクランクの様に曲がって伸びており、この石段を登った先に鳥居が据えられています。丁度鳥居の前に進んだ時、鳥居の所で休憩されている方が見えたので、この方が移動されたら鳥居の写真を撮ろうと思っていたら、そのまま撮り忘れ・・・・。

手水舎

二本柱タイプの手水舎の変形型と呼んでいいのかな?木造瓦葺二本柱に支柱が組み合わされた手水舎になります。

狛犬

かなり大型の子乗り玉乗りの狛犬一対になります。生年月を調べ忘れましたが、その造形から明治後半から昭和初期の生まれだろうと予測します。

社殿

入母屋造瓦葺平入の拝殿を有する社殿となります。本殿を囲む瑞垣内に松平信康の首塚と境内社が据えられています。

岡崎(松平)三郎信康公の首塚

瑞垣の一部が透明ガラス(アクリル?)がはめられおり、正面に据えられている五輪塔が岡崎(松平)三郎信康の首塚になります。

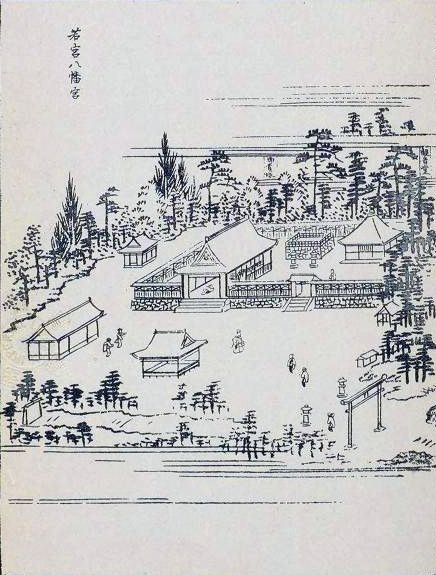

若宮八幡宮の本殿の向かって右側に信康公の首塚の配置は江戸時代までの境内に根石観音の観音堂があった頃と同じ配置となっています。この図を見る限り、現在の社務所の辺りに根石観音堂があったようです。

本当に武田氏に通じていたのか・・・真実は永遠の闇の中な訳ですが、信康が順調に育っていた場合、間違いなく家康の跡目を継ぐ武将となっていたはずで、そうなると歴史も大きく動いていたのかもしれませんね。それだけ徳川家としては大きな損失だったんだと思います。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 若宮八幡宮 |

| 鎮座地 | 岡崎市朝日町字森畔十二番地 |

| 最寄駅 | 名鉄バス「げんき館前バス停」徒歩6分 |

ご自宅にお札は祀られていますか?

実家には神棚はあっても、今お住いの所には神棚がない方も多いかと思います。神棚には、日本の氏神である"天照大御神"とご自身がお住いの氏神様のお札を掲げると御神徳が宿るとされています。

賃貸住宅などに住まわれて簡単に神棚を掲げられないという方もお勧めなのが、

南向き、もしくは東向きになる様に、そして目線の高さより上になる様に、棚などの上において頂くとよいかと思います。是非、皆様もご自宅に神棚をご用意いただき、御札を納めてほしいなと思います。

神社誌作成プロジェクト

創建当初は、若宮が徳川家康の嫡子信康を連想するという理由から菅生八幡宮と称していたという説もあります。信長の意向により嫡子を自害させた徳川家康サイドからしてみれば、慰霊の神社の社名にまで気を遣う必要があるくらいに織田家と徳川家では勢力の差が大きかったという事なんでしょうか。それとも、織田信長はそういった面を非常に気にする人物だった?