神社紹介

| 神社名 | 神明宮 |

| 鎮座地 | 愛知県岡崎市福岡町毘沙門七十番地 |

| 御祭神 | 天照大御神 |

| 旧社格 | 指定村社 |

| 創 建 | 応永九年(1402年) |

| 神名帳 | - |

| 境内社 | 若宮八幡社、経津主社 |

| 例祭日 | 十月第三日曜日 |

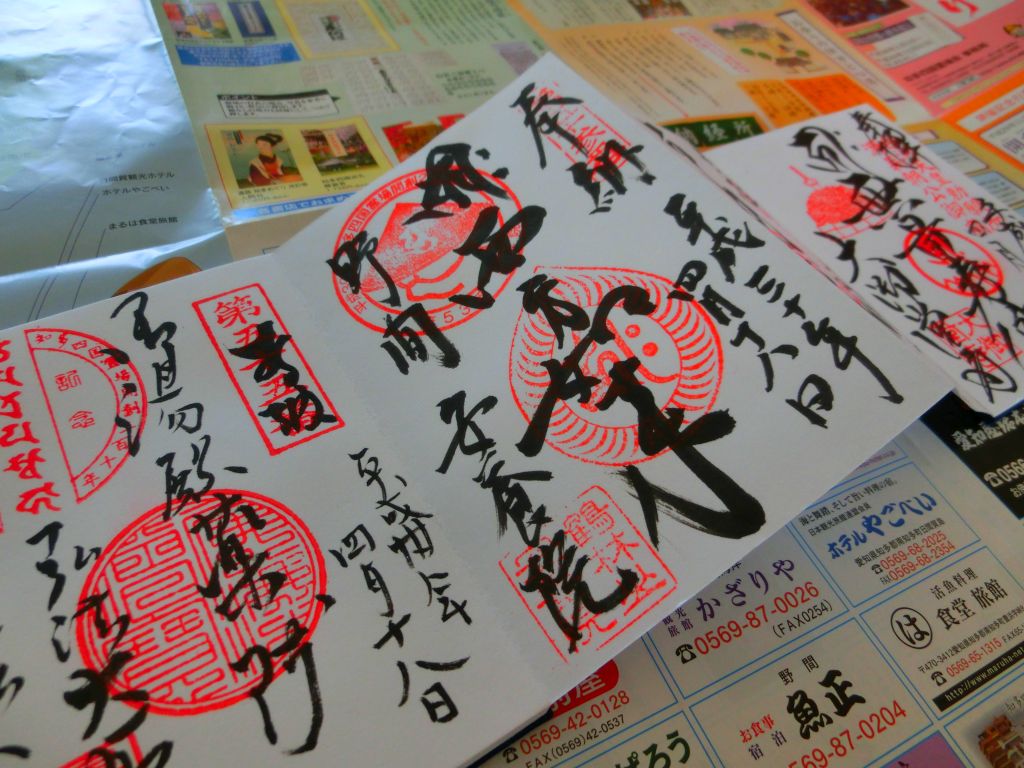

| 御朱印 | - |

| H P | - |

参拝日:2014年7月24日

更新:2019年3月30日

御由緒

創建は応永九年(1402年)二月、高須山、越崇寺の山門守護神として祀る。天正の頃(1573-91年)土地開け一村をなす。山号を村名として、高須村の産土神となる。寛文五年(1665年)十一月、社殿改築、文政四年(1821年)九月石鳥居を寄進、天保九年(1838年)社殿を改築する。明治五年十月十二日、村社に列し、同四十四年十月二十七日神饌幣帛料供進指定をうけた。昭和五十六年十一月、社務所を改築、同六十一年。祭具庫を改造する。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」より

高須神明宮の祭神は天照大御神で応永九年(1402年)高須山越崇寺の山門の守護神として建立されたのが始まりである。翌々年の応永十一年(1404年)正月に松平信光が参拝し、備前長船則光作の太刀一口を奉納したことが記されている。

天正年間(1573-92年)矢作川は氾濫に悩まされていた人々が、矢作川の沖積層の小高い洲であったこの地に移り住むようになり、村落を形成して村名を高須と名付け、神明宮を鎮守産土神とした。寛文五年(1665年)十一月に社殿を造営した。宝永年間に当地の領主となった山口直承一族は崇敬の念篤く、代々神明宮の為に尽力し、宝刀、神号、神領を奉納した。

・文政四年(1821年)九月、石鳥居建立

・天保九年(1838年)八月、本殿再建

・明治五年十月、村社列格

・明治七年、拝殿再建

・明治四十年、神域を拡大し、渡殿、社務所を建立

・大正六年一月、参道に石鳥居を建立

・昭和五十六年十一月、社務所、公民館を再建

神明宮には境内社が二社鎮座している。

・若宮八幡宮、祭神:仁徳天皇

本殿の南側に鎮座する社で、通称を若一王子社という。創建は天保九年七月で、昭和五十年三月に再建された。

・経津主社、祭神:経津主尊

本殿の北側に鎮座する社で、通称を毘沙門社という。創建は若宮八幡宮と同じ天保九年七月で、昭和四十五年一月に再建された。

「新編 福岡町史」より

神明宮 鎮座地

JR岡崎駅の西側辺りを起点として、碧南まで伸びている県道43号線が元々神明宮を参道を横切る形で走っていたのですが、岡崎ICから衣浦トンネル迄を結ぶ通称「衣浦線」が平成20年代に開通し、県道43号線も付け替えされています。

神明宮の左下に見えている交差点に神明宮の参道入口に当たる石柱門が建っていて、もしかしたら、知らず知らずに神明宮の前を通っている方も多いかもしれませんね。

参拝記

道路の付け替えによって、今では参道入口からは車は通行することができなくなっていますね。奥に見える畳屋さんの所から回り込むような形で神明宮に向かう形になりますので、注意が必要です。

参道入口

参拝した時には、まだ道路の付け替えは行われる前でして、石柱門があるこの参道入口からでも車を進めることができていました。ただ、この先に県道43号線が参道を横切って走っていたので、現実的には県道から参道に入っていく形になっていましたね。

参道を進んでいき、こちらが県道43号線からの参道入口になります。

こちらには社号標、石灯篭が一対、幟立石が一対据えられています。さらにその奥に一の鳥居が立っています。こちらの鳥居は由緒に出ていた大正六年に建立された鳥居でしょうか。

その奥には、境内入口にだっている二の鳥居が見えていますね。

境内入口

こちらの神明宮の境内入口は独特で、鳥居が境内にかなり入った場所に据えられています。

境内入口部分は狭く、手前に鳥居を作ってしまうと、車は鳥居の下を潜らざるを得ず、鳥居を潜らない為にこの場所に鳥居を作り直した感じです。

手水舎・水盤

木造瓦葺四本柱タイプの手水舎になります。

水盤の大きさに対し、手水舎が大きめに作られている感じがします。

その脇になにやら御堂が建っているのですが、何が安置されているのか・・・確認しわすれてしまいました。

狛犬

大正二年生まれの狛犬一対になります。

社殿

入母屋造瓦葺平入の濡れ縁が設けられた拝殿になります。

この拝殿の建築様式なんですが、岡崎市から西尾市などの三河南部地方でよく見かける標準的な拝殿の建築様式に準じた様式なんです。屋根が入母屋造の屋根が切妻になったり、濡れ縁の有無、斗供などの組物の有無など小さな違いはそれぞれの神社事に替わってきますが、参拝した時に受ける雰囲気が画一的な感覚を受ける建築様式になっているかなと思うのですが。以前、他のブログで神社を紹介していた時には、こういった造りを「お堂タイプ」なんて称していたのですが、建築様式ごとにもう少し分類を進めてた上で当ブログの仕分け名勝として勝手に命名していこうかなと思っていたり。

三河式拝殿一型とか?

社殿の造り自体は、拝殿-幣殿-[覆殿[本殿]]が一体となった様式となっています。社殿から受ける印象ではそんなに古い建物とう感じを受けず、もしかしたら由緒書きや町史に載ってない中で造営工事が行われているのかもしれませんね。

参拝を終えて

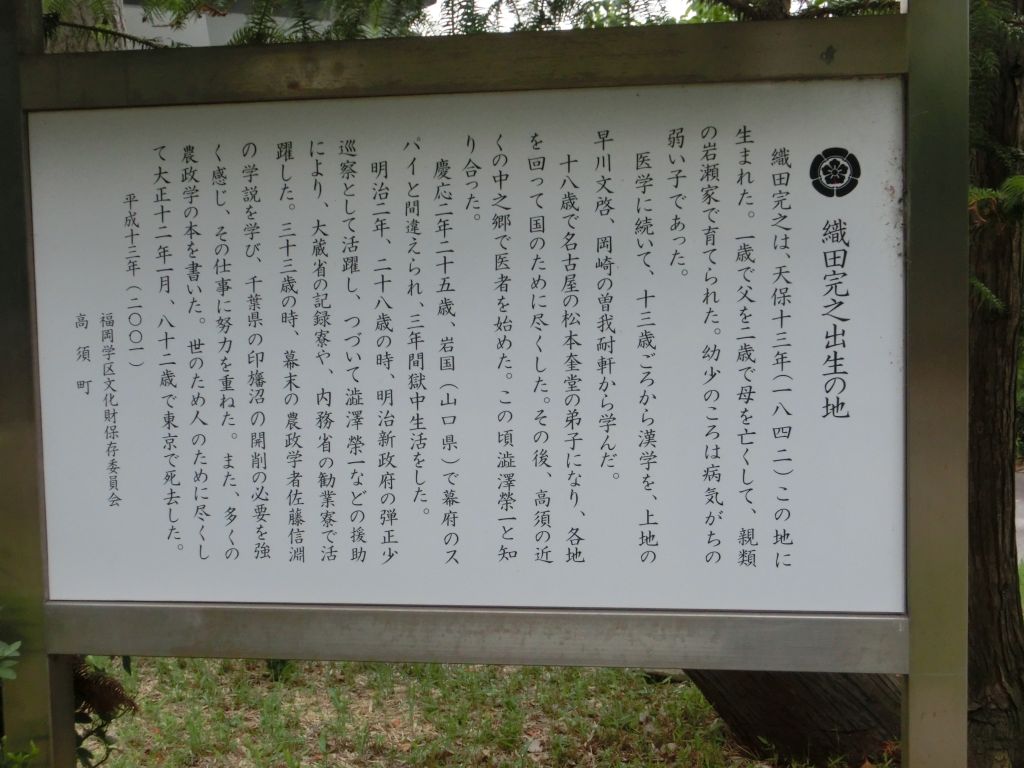

高須神明宮の境内には、織田完之出生の地という看板が掲げられていました。

印旛沼の干拓事業に尽力した事で有名な方だそうで、更に上記の案内板には書かれていませんが、「平将門」の研究でも第一人者だったんだとか。

同じ福岡小学校の学区内に住んでいながらまったく存じておらず、最初この看板を見た時は、誰んだろうとおもったんですけどね。