寺院情報

| 寺院名 | 八橋山 無量寿寺 |

| 所在地 | 知立市八橋町寺内61-1 |

| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 宗 派 | 臨済宗妙心寺派 |

| 創 建 | 慶運元年(704年) |

| 札 所 | 三河新四国霊場 四番札所 (旧)三河新四国霊場 六十番札所 |

| 御朱印 | ○ |

| H P | - |

参拝日:2019年6月12日

三河新四国霊場札所一覧

沿革・由緒

知立町大字八橋にあり。臨済宗の寺なり。世に「在原中将業平」の遺構として其の名高き八つ橋の燕子花(かきつばた)の寺是なり。古書宝物等を多く蔵し、また庭園の小池に燕子花を植え、中将の遺構を訪ふ雅客をして漫ろに唐衣の昔を忍ばしむ。同地の在原寺は其の支院たりとものなりとす。

「三河国碧海郡誌」より

「伊勢物語」の主人公は明記されてはないのですが、作中の内容から「在原業平」とされているようです。この「伊勢物語」の第九段で、在原業平が東下りの途中、三河国八橋の落田中の一本松で「かきつばたの歌」を詠んだと伝えられている。

から衣 着つつなれにし 妻しあれば

はるばるきぬる 旅をしぞ思ふ

五・七・五・七・七の各頭文字を並べると「か・き・つ・ば・た」になります。

現在でも、無量寿寺では燕子花が咲く時期(四月下旬~五月中旬ごろ)は「かきつばた祭」が行われていて、非常に多くの方がかきつばたを見に訪れています。

知立市観光協会HPのご紹介

http://www.chiryu-kanko.com/

三河新四国霊場を行く

三河新四国霊場五番札所「鈴木山 龍興寺」から名古屋鉄道三河線に沿うように南下していき、三河八橋駅から400mほど南に進むと日吉山王社と境内を一とする感じでたっている三河新四国霊場四番札所である「八橋山 無量寿寺」があります。

参拝記

(旧)東海道の来迎寺交差点から北に真っ直ぐ進むと、上記ストリートビューにでている場所に出ます。来迎寺交差点には江戸時代の元禄に設けられた「在原業平所縁の無量寿寺への道標」が今でも建っています。

道なり進むと、無量寿寺より日吉山王社の鳥居のが目立ちますが、日吉山王社の向かって右側に無量寿寺の境内入口があります。

境内入口

ストリートビューとあまり変わった感じがありませんが、無量寿寺と日吉山王社の境内入口になります。以前の職場で無量寿寺の「かきつばた祭」の時期、売店で扱ってもらっていた商品があり、それこそ毎年何度も足を運んでいたので、非常になつかしい気分にもなりましたが、よくよく考えてみたら、無量寿寺も日吉山王社も共にしっかりと参拝したことがなかったことに気が付きました。最初に訪れてからほぼ20年越しの参拝になります・・・。

「杜若池」、「落田中の一本松」、「八橋伝説地」など、「伊勢物語とかきつばた」に所縁のある奮蹟が無量寿寺の近くに数多く存在しています。杜若池は無量寿寺の庭園なので参拝の時に拝見する事は可能ですが、是非足を延ばして巡ってほしいですね。

- 愛知県史蹟「八橋伝説地」

- 落田中の一本松

石柱門

境内入口から少し進むと、石柱門が見えてきます。境内入口からここ石柱門あたりまでは、無量寿寺と日吉山王社の間も松などが植えられて区分されている感じがするのですが、石柱門から奥はもうほぼ同じ境内の様になっています。

八橋史跡保存館

4月~6月の間のみの開館となる資料館になります。それ以外の期間については要予約の様です。自分が訪れた時は、6月中で、資料館も開いていて、納経帳に朱印を押して頂いた方がこちらの資料館の受付もされている様でした。

水盤

手水舎はなく、自然石をくり抜いた水盤が据えられています。柄杓も用意されていて、気持ちよく手水を行う事ができます。

本堂

寄棟造瓦葺平入の向拝が設けられた本堂になります。臨済宗の本堂らしく濡れ縁は設けられていません。本堂の向かって右側に繋がっている建物は庫裏から伸びている渡り廊下部分になります。

本尊の脇には在原業平公とその母親の像が奉安されているようです。しかし、残念ながら本堂の扉が閉じられていて、ガラス越しでの納経となってしまった為、在原業平公の像などは拝見する事ができませんでした。また、内陣は撮影禁止でしたので、本堂の中の様子をお伝え出来ません。

「南無大師遍照金剛」「南無大師遍照金剛」「南無大師遍照金剛」・・・

杜若池

知立市の名勝文化財として指定されている「杜若池」となります。上記の写真に写っている部分は昭和になって拡張された杜若池になります。

- 杜若池説明板

- 杜若池

江戸時代に作られた杜若池は無量寿寺の庭園として造られており、昭和期に作られた杜若池の様な観光目的の池ではなかったことがわかります。

ただ、無量寿寺の北側には逢妻男川が流れていて、現代の様に治水そして宅地化が進む以前は、無量寿寺周辺というか逢妻男川流域には「かきつばた」が自生する池や湿地が数多くあった場所なんだと思われます。

杜若池脇に立つ「在原業平」像になります。

想像で作られる歴史上の人物のブロンズ像はどうしてこうスタイルがいいんですかね。

杜若姫の供養塔

- 杜若姫の供養塔説明

- 宝篋印塔

杜若姫は小野中納言篁の娘とされ、東下りの在原業平を恋い焦がれて追って都からはるばるこの地にやって来たという。やっとのおもいでここ八橋で在原業平に追いついたが、その思いは伝わらず、悲しみの余りにこの地の池に身を投げて亡くなったと伝えられています。・知立市指定文化財

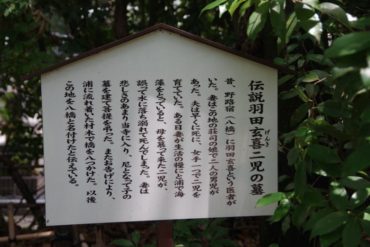

羽田玄喜二児の墓

- 説明板

- 五輪塔

八橋の由来となる伝説が残る墓石になります。

羽田玄喜という医者の子供が父亡き後母親について海藻を取っていた所、誤って海に落ちてしまい命を落としてしまいます。母親は悲しみ、無量寿寺にて出家し尼となります。そして夢のお告げにより浦に流れ着いた材木で橋を八つかけたといいます。この八つの橋からこの地域を八橋と呼ぶようになったそうです。

八橋古碑

八橋における業平の故事を秋元嵎夷が記した文章を刻んだ「八橋古碑」です。亀趺と呼ばれる亀の石造の上に碑が載せた形の石碑であり、この碑に刻まれている文を誤らずに読みきることが出来ると、台座の亀が動き出すという伝説があるんだとか。

御朱印

参拝を終えて

ここ無量寿寺が在原業平が「かきつばたを歌」を詠んだと思っていたのですが、改めて参拝してみると少し離れた場所に「八橋伝説地」がある事を知りました。

6月になっても少しですが「かきつばた」の花を見る事ができました。

雑誌・マンガに加えて旅行雑誌の定番"るるぶ"も月額500円(税抜)で読み放題!

やはり、旅先の情報はネット検索もいいですが、るるぶなどの旅行ガイド雑誌が一番ではないかなと思います。ネット情報はどうしてもディープになりがちで、いざ旅行に行こうと思っても、俯瞰的な情報が不足しがちな気がします。

やっぱり、"るるぶ"を見ながら、旅の予定表を作っていくのも、旅行の醍醐味ですよね。

所在地を地図で確認

| 寺院名 | 八橋山 無量寿寺 |

| 所在地 | 知立市八橋町寺内61-1 |

| 最寄駅 | 名古屋鉄道 三河線「三河八橋駅」徒歩7分 |

寺院・霊場巡りの際のバイブルに

元々、当サイトは神社巡りを通じて、皆様の住んでいる所にある"村の鎮守の神様"と呼ばれる神社を紹介してくサイトを目指していたんです。むしろ寺院については、縁遠いものとおもっていたんですよね。しかし、ちょっとした御縁で弘法大師霊場に出会い、そして愛知県では一番活動が盛んな"知多四国霊場"を巡礼、結願する事になりました。でも、神社の事はある程度知識があっても、寺院については未知の世界だったので、少しでも巡礼の時に役に立てばと思い、こちらの本を読ませて頂いております。

https://amzn.to/2UHeO79

少しでも巡礼の時にお役に立てる事もあるかと思います。是非一度読んでみてくださいませ。