安城市別郷町、東別所町、西別所町一帯を寺域としていたとされる「別郷廃寺/紹介記事」とその境内跡に鎮座し別郷町の鎮守社となっている「市杵嶋姫社/紹介記事」を参拝、紹介してきました。東別所、西別所の鎮守社にも参拝していこうと思い、県道47号岡崎半田線(安城街道)の別郷町交差点から宇頭駅方面に伸びる市道を北に進んでいくと、途中、「国指定三河萬歳始祖大行日吉法印」と彫られた石柱がある御堂が建っていました。

今回は、この大行日吉法印の御堂を紹介して以降と思います。

前回の参拝・訪問先

由緒・沿革

石柱や、御堂の扁額に書かれている「大行日吉法印」とは一体誰なのか?

三河万歳とは?

石柱にも書かれていますが、ここ別所町周辺には平成七年(1995年)十二月二十六日国の重要無形民俗文化財に指定された「三河萬歳」の発祥地とされています。応仁の乱が起こっていた頃、熱田薬師寺に僧侶「玄海」は戦火を逃れ別所の地に移り住んだと言われています。玄海はこの地にて「国家安泰と五穀豊穣の祈祷とさらに舞楽を奏していた」と言います。これが三河万歳の起原であるとされています。実は、愛知県の三河地方には「三河万歳」と呼ばれる伝統芸能が各地で伝承されているのですが、愛知県別所町に伝わる三河万歳は「別所万歳」とも呼ばれ、江戸時代には徳川家の庇護と、土御門家との関係から陰陽道とも結びつきを持つようになり、全国的にその名が知られるようになり、萬歳と言えば三河万歳(「別所万歳」)と呼ばれるようになり、江戸時代を代表する芸能になっていたといいます。しかし、こうした徳川家の庇護を受けていた芸能などは、明治維新を迎えるとその後ろ盾を失い急速に衰退していってしまいます。別所萬歳も衰退し、一時は後継者がいないなど消滅の危機があったようですが、地元の保存会などが発足しその伝統を今に伝えています。

国家安泰と五穀豊穣の祈祷とさらに舞楽を演じる者を「萬歳師」と呼ぶ様になり、いつしか安祥松平家と結びつき、松平清康や松平広忠の時代、戦場において「矢避けの祈祷」などを行う様になります。そして、徳川家康に仕えていた万歳師を統率していたのが「大行日吉法印」でした。徳川家康が桶狭間の戦いの後今川家から独立すると、安祥松平家の伝統といっていいのか、別所万歳の万歳師を配下に加えた様です。そして、家康の行った戦には必ず万歳師が従軍し、現地にて矢避け祈祷などの戦勝祈願を行っていたといいます。そして、家康が秀吉の命により関東移封となると、大行日吉法印率いる万歳師達も従い関東に移っていきます。

家康の領地となった関東七か国において巡回の権利を獲得した大行日吉法印は、関東一円に三河万歳を広めたと言われています。慶長二年(1597年)二月三日、大行日吉法印は亡くなります。大行日吉法印の死去に関して、「死期を悟った大行日吉法印は土を掘り中に木箱を埋め、そして自らその木箱の中に入る際、鈴の音が聞こえなくなったら土をかぶせてほしいと言い残して蓋をしたと言います。そして、木箱の中からは大行日吉法印の鈴の音が聞こえていたそうですが、ある時、鈴の音が聞こえなくなると見守っていた人たちは土を被せた。」という伝承があるようです。

実は、後日その存在を知ったのですが、大行日吉法印の御堂から北西に150m程の所にある墓地の一角に「大行日吉法印の墓石」があるようです。(後日訪問済み)この墓石が上記に書いた鈴の音の伝承が残る墓石なのかは不明ですが、この墓石と残されていた位牌の存在から実在した人物であるとして、三河万歳(別所万歳)の発祥地としたそうです。

歴史探訪

徳川家康に仕える事により、三河万歳を全国区に広める事になった「大行日吉法印」の墓地と大行日吉法印を祀る御堂になります。

自分もすぐ近くに住んではいるので「三河萬歳」の名称は聞いたことがありますが、実際に三河万歳を見たこともなければ、その歴史も知らなかったのですが、こうして巡っていると三河万歳発祥の地に触れる機会に恵まれ、こうして記事を書いている訳ですから、めぐり逢いって面白いものです。

youtubeで三河万歳を探していたら、安城市で行われた三河万歳の演目がアップされていたので、こちらで紹介させて頂きます。

参拝記

大行日吉法印の御堂

別郷町交差点から北に市道をすすで行くと、少し変則的な路地の一角に今回紹介している「大行日吉法印の御堂」が建っています。ちなみに、市道を斜めに横切っている道路は旧鎌倉街道ではないかと言われている道になります。

この御堂は明治30年に地元の有志によって建立された大行日吉法印を祀った御堂だという事です。中には大行日吉法印の木造が治められているそうです。

御堂の脇に鎮座する祠があります。こちらの祠には

たぶん「青面金剛童子」の石像が祀られています。この別所周辺は庚申信仰が強い地域なのかな。実は、東別所町のとある場所に、庚申塚が纏められている場所があったり、西別所町には一説には古墳跡とされる場所に庚申堂があったりしています。

東別所の庚申塚

西別所の庚申塚

大行日吉法印の墓

大行日吉法印の御堂から北西に150mの距離にある田圃の中の墓地の一角に大行日吉法印の墓石があります。

向かって左側が大行日吉法印の墓石になります。この墓石と位牌(どこに祀られているのかは不明)によって大行日吉法印が実在すると考えられる様なったといいます。

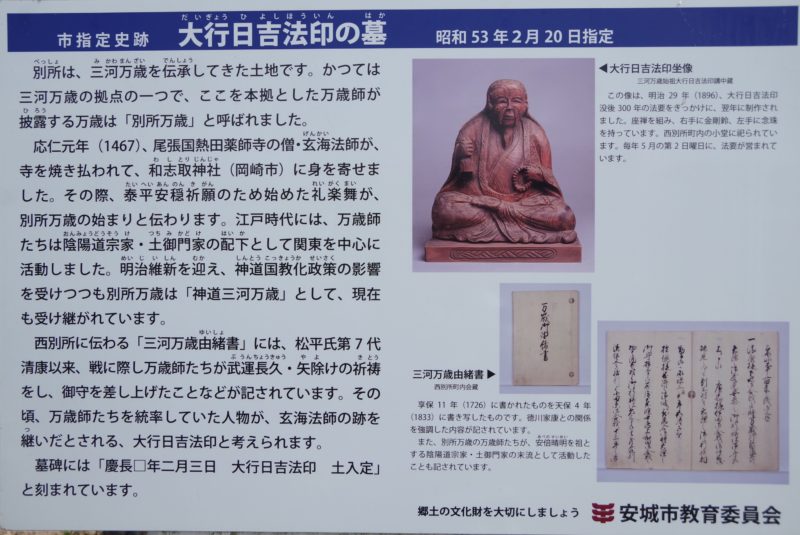

現地に設置されている安城市教育委員会による説明板になります。ここ最近更新され新しい様式の説明板となっています。この説明板に載っている木造が大行日吉法印像で、大行日吉法印の御堂に安置されています。

所在地を地図で確認

| 史跡名 | 大行日吉法印の御堂 |

| 所在地 | 愛知県安城市東別所町屋敷四六四番地一号 |

| 最寄駅 | あんくるバス5号東部線「別所バス停」徒歩2分 |