寺院情報

| 寺院名 | 無量山西岸寺 |

| 所在地 | 岡崎市康生通南三丁目四十八 |

| 御本尊 | 阿弥陀如来坐像 |

| 宗 派 | 浄土宗 |

| 創 建 | 慶長十五年(1610年) |

| 札 所 | 岡崎三十六地蔵 三十六番札所 岡崎西国三十三観音 一番札所 |

| 御朱印 | ー |

| H P | ー |

参拝日:2021年1月13日

沿革・由緒

岡崎城は外周を「総堀」が取り囲む「総構え」とも呼ばれる城郭となっていて、一般的に城と言えば思い浮かべる堀と石垣などで構成されている「内郭」と城下町が広がる「外郭」がある城でした。

岡崎城といえば、「徳川家康生誕の城」として古くから売り出しされている城なんですが、悲しいかな、現在の岡崎城の原型を作ったのは豊臣秀吉恩顧の武将である「田中吉政」だったりします。江戸時代になると、「岡崎藩五万石」として譜代大名が藩主を勤める城になり、この間何度か城下を含めて改修工事が行われているですが、天守台の石垣などは田中吉政の時代の石垣なんだそうですよ。

田中吉政の岡崎城整備事業は、徳川家康の影響力を極限まで削る事が主目的であり、徳川家・松平家を初め家臣団所縁の神社仏閣の多くが移転、社領・寺領の没収、破却が行われたと言われていますが、岡崎城城下を整備する為には、ある意味無秩序に建っていた神社仏閣を含めて城下町全体をいったん更地にして総構えの城下町として再生させる為には必要不可欠の手段だったのではないかと思う訳です。実際この時、「東海道二十七曲がり」も整備されています。

そうそう、田中吉政の時代の岡崎城の整備の仮想敵国は「徳川家康」であったはずで、関東移封となった徳川家康と豊臣秀吉が戦った場合を想定して城の整備が行われているはずです。岡崎より西側は豊臣秀吉の本拠ともいえる畿内があってそちらから敵が攻めんでくるとは100%想定していないはずで、天下統一した豊臣政権を脅かす可能性があるのは、元々敵対していた武将であり北条氏亡き後ダントツの石高を誇る「徳川家康」と考えるのはいたって普通の事だと思いますし、実際、岡崎城の古地図をみれば岡崎城の内郭から東側に広く外郭が広がっていて、有事の際は防御ラインを厚く構成できるようになっている事が見て取れます。

で、岡崎城の外郭に設けられた東海道江戸側の出入り口が「籠田総門」になります。現在の籠田公園近くに造られていた門になります。今回参拝する西岸寺はこの籠田総門のまさに目の前に境内地を有する寺院になります。

西岸寺は、初代桑名藩主であった徳川四天王のひとり「本多忠勝」の菩提を弔うために嫡子「本多忠政」が慶長十五年(1610年)に桑名城下に照誉上人を招き開山として創建した寺院になります。本多家歴代の菩提寺として転封する度に転封先に移転していたといい、旧)岡崎市史には歴代本多藩主の位牌が所蔵されているとされています。

本多家は、桑名藩→姫路藩→大和郡山藩→福島藩→姫路藩→越後村上藩→刈谷藩→古河藩→石見国浜田藩→岡崎藩とかなりの頻度で転封が行われています。二度目の姫路藩主までは本多忠勝直系が藩主を勤めていた事もあり12万石~15万石の大名だったのですが、一度ここで嫡嗣断絶となっていて、本来だったらお家取り潰しなのですが、四天王直系という事もあり、幕府より近親の者を後継としてお家が存続されています。(この時、かなりの減封がおこなれて5万石前後の大名となっています。)また、繰り返し転封を繰り返し、更に約半分に領地を減らされた事もあり、かなり懐事情は厳しかった様で、何度か領地加増などお家再興の為の陳情を行っているみたいです。

岡崎城東側の出入口である「籠田総門」近くに移転した西岸寺の境内には「赤門」とよばれる門が設けられていて、岡崎城に登城する武将はこの門から籠に乗って登城したと言われています。ということは、東海道二十七曲がりとは別に岡崎城に登城する道が整備されていたということなのでしょうかね。

昭和二十年の岡崎空襲によって西岸寺もほぼすべての伽藍が焼失してしまっていますが、奇跡的に「赤門」だけは戦災を逃れて現在でもその姿を留めています。(現在非公開)

本多忠政が、父・本多忠勝の菩提のため、下総国の東漸寺住職・照誉上人(増上寺17世住職)を招いて、紀州桑名に一宇を建立したのが始まりとされています。以来、本多忠勝公の菩提寺として、領地が変わるごとに移転しましたが、1770年(明和7)に石州浜田(島根県浜田市)から岡崎に移りました。

岡崎空襲によって被災しますが、本尊・阿弥陀如来坐像は焼失を免れ、その後50年を経て、1999年(平成11)、本堂等が再建されます。

おかまいり公式サイトより

西岸寺は岡崎城の東の入口に位置し、東側には外堀が築かれて「籠田総門(東総門)」があり、門前には、東海道をはさんで総持寺(現・総持尼寺)と西岸寺が建っていました。西岸寺の辺りに岡崎城の東の端にある総門があったことで、岡崎城の広大さを感じることができるでしょう。

その昔、東海道を旅した武将は、この寺の敷地内にある赤門から篭で登城したそうです。その赤門は奇跡的に戦災を免れて当時の様子を現代に伝えています(敷地内非公開)。

霊場をいく

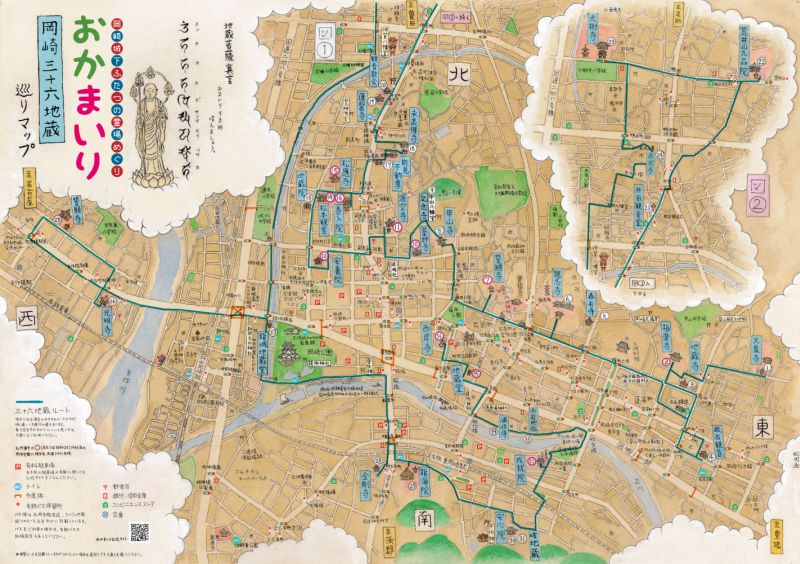

岡崎城公園から菅生川の北岸を東に進み吹矢橋で菅生川の南側の寺院・神社を見て回り、岡崎三十六地蔵二十八番札所「円通山金剛寺/紹介記事」での参拝を終えて、再び菅生川を渡河して三十六番札所である「無量山西岸寺」を目指していきます。

行きでは桜城橋の北側を横切っただけだったので、今回は桜城橋をわたって菅生川を渡河していきます。朝の時点ではまだ床板が凍結していてかなりツルツルだったのですが、さすがに10時過ぎになるとかなり溶けてきていて普通に歩けるようになっています。

人道橋ということで、歩行者専用の橋であることから、こういったモニュメントも簡単に設置できりるみたいですね。

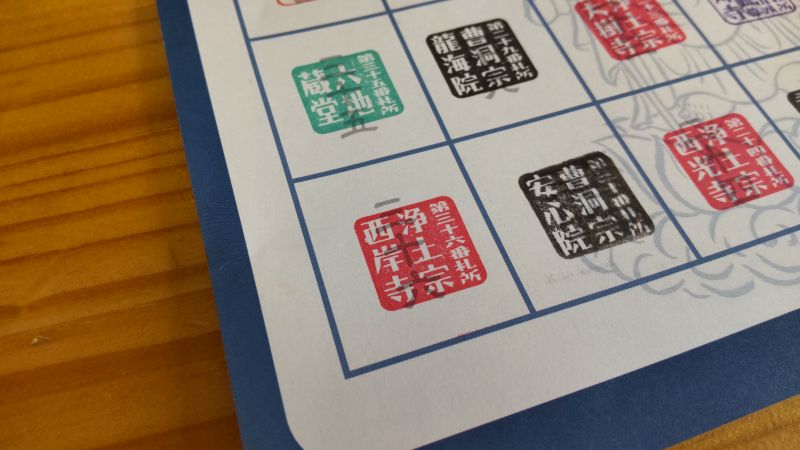

この記事を書いている時点でスタンプラリーに使うスタンプ台などが設置されているのかは不明ですが、現在でも「おかまいり」の公式サイトが稼働している(H3.4.29現在)ので、まだスタンプラリーは実施されているのかも?。巡ってみたいと思った方は、まだスタンプラリーがやっているかどうかを岡崎市観光協会に問い合わせる事をお勧めします。

浄土宗のスタンプは赤地に白抜き!

参拝記

西岸寺の目の前を南北に走る道路は、東岡崎から籠田公園にかけての人流を活性化させるQruwaプロジェクトによって以前の面影からは大きくその姿を変えている場所になります。

自分が三十六地蔵霊場を巡っている時はまさに工事真っ最中だったのですが、現在では中央分離帯部分が公園&歩道と生まれ変わっています。工事完了しているので、一度この辺りの変貌具合も報告がてら巡ってみてもおもしろいかもですね。

本堂の写真を思いっきり取り忘れてしまい、その並びに立っている観音堂の写真になります。この観音堂のすぐ脇に三十六地蔵の札所本尊の地蔵尊が奉安されています。

この観音堂に奉安されている観音像は岡崎西国観音霊場の一番札所の札所本尊になります。岡崎空襲時は西岸寺の本尊と共に疎開していたので、戦災を逃れているそうです。

こちらが三十六地蔵の地蔵堂になります。

こちら西岸寺のスタンプはありがたいことに向拝の下にスタンプ台が設置されているので非常に押しやすかったです。

こちらが現在は非公開となっている「赤門」になります。非公開といっても、西岸寺の裏手側の塀越しに見る事ができたので、その姿は誰でも見る事は出来る様です。門の形状は袖壁のある薬医門になります。門の向きが当時のままだとしたら、西岸寺の裏門だったのかな?

雑誌・マンガに加えて旅行雑誌の定番"るるぶ"も月額500円(税抜)で読み放題!

やはり、旅先の情報はネット検索もいいですが、るるぶなどの旅行ガイド雑誌が一番ではないかなと思います。ネット情報はどうしてもディープになりがちで、いざ旅行に行こうと思っても、俯瞰的な情報が不足しがちな気がします。

やっぱり、"るるぶ"を見ながら、旅の予定表を作っていくのも、旅行の醍醐味ですよね。

所在地を地図で確認

| 寺院名 | 無量山西岸寺 |

| 所在地 | 岡崎市康生通南三丁目四十八 |

| 最寄駅 | 名鉄バス「康生町バス停」徒歩9分 名古屋鉄道「名古屋本線東岡崎駅」徒歩11分 |

寺院・霊場巡りの際のバイブルに

元々、当サイトは神社巡りを通じて、皆様の住んでいる所にある"村の鎮守の神様"と呼ばれる神社を紹介してくサイトを目指していたんです。むしろ寺院については、縁遠いものとおもっていたんですよね。しかし、ちょっとした御縁で弘法大師霊場に出会い、そして愛知県では一番活動が盛んな"知多四国霊場"を巡礼、結願する事になりました。でも、神社の事はある程度知識があっても、寺院については未知の世界だったので、少しでも巡礼の時に役に立てばと思い、こちらの本を読ませて頂いております。

少しでも巡礼の時にお役に立てる事もあるかと思います。是非一度読んでみてくださいませ。