ONE POINT

元々千種区の鍋谷上野町に鎮座していたが、道徳観音山の完成に合わせて南区道徳通に遷座した道徳の発展を見続けた神社になります。

神社情報

| 神社名 | 山神社 |

| 鎮座地 | 愛知県名古屋市南区道徳通二丁目七十二(Googlemap) |

| 例大祭 | 十月十日 |

| 創 建 | 不詳 |

| 御祭神 | 大山祇命 |

| 旧社格 | 無格社 |

| 神名帳 | ー |

境内社

| 境内社 | 稲荷社(御祭神:伏見稲荷大神) 秋葉社(御祭神:火之加具土命) 津島社(御祭神:須佐之男命) 熱田社(御祭神:天照大御神) |

文化財

| 国 宝 | ー |

| 国指定 | ー |

| 県指定 | ー |

| 市指定 町指定 村指定 | ー |

参拝情報

| 御朱印 | ー |

| URL | ー |

| 駐車場 | ー |

| 参拝日 | 2022年4月13日 |

御由緒

元々、今回紹介する「山神社」は千種区鍋屋上野町七十七番地に鎮座していたそうです。大正十二年に発刊された「愛知県愛知郡誌」には無格社の神社一覧の所に「山神社 東山村大字鍋屋上野」と記されています。たぶんこの山神社が南区道徳に遷座したのでしょう。ただ、どういった経緯で鍋屋上野に鎮座していた山神社を南区の道徳に遷座させることになったのか・・・

この疑問の答えになるかは分かりませんが、遷座先の南区観音町に大正時代に何やら造られていた様です。

道徳観音山及び泉楽園温泉

地図を見てると、観音公園の北側はその周囲の区画整理の区画とは大きく異なって非常に変わった区画になっている事に気付きませんか?区画里整理地内でこういった変則的な区割りが登場する場合、元々何らかの施設の敷地だったのがその施設が廃止されて宅地に転用されたというケースが大半だと思います。そう思ってこの場所を「南区 観音公園」などで検索してみると昭和三年から昭和三十九年までの間この場所に「道徳観音山」と呼ばれる観光施設が建設運営されていたようです。

なにやらこの「道徳観音山」が建つ場所は道徳前新田と呼ばれ大正十四年(1925年)まで尾張徳川家が所有していた様ですが、名古屋桟橋倉庫株式会社に売却されます。尾張桟橋倉庫は買い受けたこの土地の宅地化などが進める一方で、一大レジャーランド構想を推進していくことになります。

昭和三年(1928年)から開発工事が始まり、昭和七年(1932年)に完成したのが「道徳観音山」と呼ばれるコンクリート製の人工山になります。高さ18mにもなるコンクリート製の構造物の表面に土を盛った人工山であり、その山頂部分には高さ2mほどの観音像、中腹には近隣から集められた観音像が安置されていたといいます。この道徳観音山の最大の特徴は、山頂近くから流れ落ちる人工の滝が設けられ、更には山の内部には愛知県初のスケートリンクが作られるなど、非常に人々の注目を集める造りになっていました。周囲には高い建物が皆無だったこともあり、観音山の山頂の眺望は非常に優れており、夜にはカップルのデートコースにもなっていたといいます。

さらに、名古屋桟橋倉庫は観音山の造営工事と合わせる様に現在の名古屋市南区泉楽通周辺に「泉楽園」という温泉旅館を開業させています。この泉楽圓は非常に大規模な温泉旅館で「本館には35畳敷の大広間をはじめ、21畳敷、15畳敷、10畳敷×2間、8畳敷×3間があり、それを取り囲むように離れ座敷が園内に点在し、他に食堂、娯楽室、釣り堀、そして3種類の風呂場が設けられていた。」と伝えられている様です。

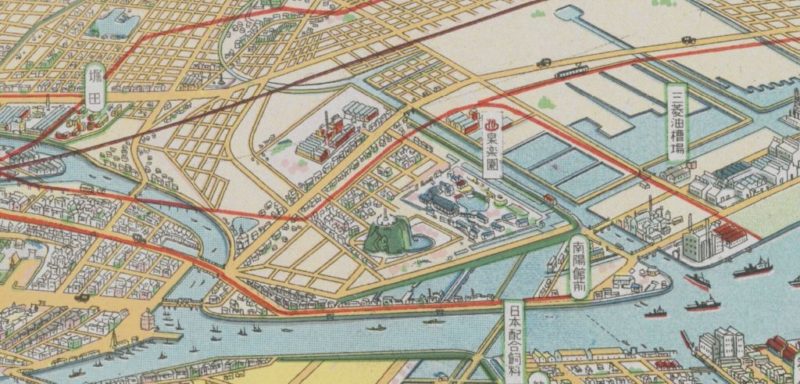

当時の観音山と泉楽園が記載された鳥観図を見つけたので紹介します。

もっといろいろ書かれた絵地図なんですが、観音山と泉楽園周辺を切り取ってみました。またまだ南側は手付かずの干拓地が広がっているなか、道徳前新田とよばれる場所周辺は宅地化されてつつあるのが見て取れます。その中でひときわ大きく描かれているのが泉楽園であり、その左側に書かれた緑色の山が観音山になります。

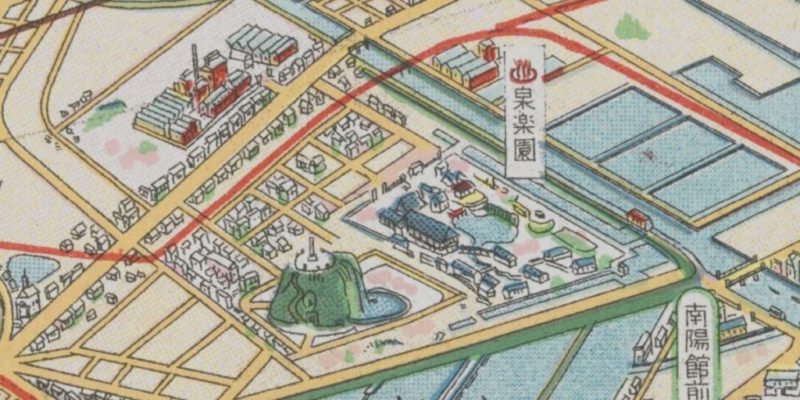

さらに拡大してみました。観音山の麓には池が作られそこに滝が流れ落ちていたようです。山頂部分には観音像が描かれているんだと思いますが・・・石柱か塔にしか見えませんね。

この観音山の完成が先に述べましたが昭和七年・・・・愛知県下新十名所が選定された昭和二年にはまだ工事の着工以前の話になってしまうのですが、もしこの時に観音山が完成していたら間違いなく十名所の投票戦においてかなりの得票数を獲得していたであろうと思わずにはいられませんね。

道徳観音山の詳細は不明ですが、この敷地内に道徳観音山の鎮守社とするべく東山村大字鍋屋上野の山神社を遷座奉安したのでしょう。しかし、愛知県知事から神社の境内地の敷地を百五十坪以上にするようにという通達があり、観音山内では拡張する事ができず、現在の境内地に遷座しています。ちなみに、現在の境内地を提供したのも名古屋桟橋倉庫株式会社が提供した様で、いかに名古屋桟橋倉庫株式会社がこの道徳の開発に力を入れていたのかがうかがえますね。

創建は明かではない。明治十二年据置公許となる。この社は千種区鍋屋上野町七十七番地に鎮座のところ、昭和十五年十二月二十日、南区観音町二丁目に遷座する。この境内六十坪で県知事より百五十坪以上に拡張の通達をうけ氏子一同の結集し、今の社地三百六十五坪を整え昭和十八年十月六日、社殿を始め境内も立派に造営したが昭和二十日五月十七日、空襲に炎上、戦後は仮殿に鎮座のところ昭和三十四年九月伊勢湾台風により流失す。昭和三十八年十月氏子の熱意により社殿を造営復興、昭和五十四年四月二十四日十等級に昇級した。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」

御祭神

- 大山祇神

御朱印帳の保管に

数年前より非常に集める方が増えた「御朱印」ですが、皆様は御朱印帳はどうやって保管していますか?神社・仏閣を廻って御朱印を受けているとあっという間に御朱印帳の冊数が増えていきますが、そのまま棚などに置いている方が多いのでは?。せっかくお受けした御朱印ですので、日本では古くから着物を始めとして大切なものを保管する為に使われていた「桐箱」に入れて保管した方がよろしいかと思います。

ぜひ、皆様も桐箱に御朱印帳を保管されてみたらいかがですか?

愛知県下新十名所を巡る

2022年のメインの企画「愛知県下新十名所」ですが、今回から第六弾の遠征となる今回は名古屋城近くにある「京町薬祖神」を目指してバイクを走らせていきます。

前回は、全国でもここだけという鉄道による垂直交差である「ダイヤモンドクロッシング/紹介記事」を見に名古屋鉄道築港線沿いをバイクで走り抜け、再び国道247号線を北上していきます。

参拝記

国道247号線「豊田五丁目交差点」を西に向かい、名鉄常滑線の高架をアンダーパスして300m弱走ると右手に今回参拝する山神社の境内が見えてきます。山神社には駐車場が用意されていないので、車で向かう際はどこかで駐車場を確保する必要があります。

境内入口

市道に面する側は石造瑞垣が設けられ、木造神明鳥居、狛犬一対、社号標が据えられている境内入口が設けられています。

社号標は旧社格が併記されていない型の物が据えられています。よく見ると、その後ろ側に石造灯籠もありますね。

手水舎

木造銅板葺四本柱タイプの手水舎になります。各柱は全く転びの無い垂直な柱になっていてそれぞれに斜めの支柱が設置されているのが特徴ですね。

社殿

元々の社殿の様式が名古屋という事で尾張造だったのかはわかりませんが、伊勢湾台風で流出してしまった後に再建された社殿は土間敷きの拝殿となっています。本殿は昭和三十八年再建で拝殿はもう少し時代が新しい感じがしますが・・どうなのかな。

境内社

社殿向かって左手に鎮座している光徳稲荷社になります。こちらの稲荷社は、戦前にこの道徳にあった映画撮影所の敷地に鎮座していた稲荷社なんだとか。ただこの映画撮影所は土地を五年契約で借り受けて造られていた様で、昭和元年(1926年)に借り受け、昭和二年(1927年)開所、昭和六年(1931年)閉所、土地の返還という非常に短い映画撮影所になります。

この映画撮影所の跡地は現在名古屋市立道徳小学校と名古屋市立大江中学校の敷地になっています。

東海映画撮影所

道徳に映画撮影所があった事は全く存じなかった訳で、どんな映画撮影所だったのかWikipediaを見てみると、「日本映画の父」とも呼ばれる牧野省三氏が自ら経営していたマキノ・プロダクションの中部撮影所として建設されたようです。そしてこの中部撮影所に「松の廊下」のセットを作り「忠魂義烈 実録忠臣蔵」を撮影したようです。しかし、「忠魂義烈 実録忠臣蔵」のクランクアップしたその日、監督牧野氏の自宅が火災により全焼、「忠魂義烈 実録忠臣蔵」のネガフィルムもかなり消失してしまいます。これが原因なのか、火災から二十日後の昭和三年(1928年)三月二十五日に中部撮影所の撤退が決定されてしまいます。

ネガフィルムが火災によって焼失しかけた「忠魂義烈 実録忠臣蔵」ですが、火災消失から逃れた残ったフィルムから編集して火災から僅か九日後の三月十四日に公開されています。無声映画とはいえ十日ぐらいで映画上映できるくらいに編集ができてしまうんですね・・・。編集してマスターネガから上映用のフィルムを作成する必要があるわけで、それを考えると十日で作成ってかなりブラックな作業だったことが想像できてしまいますね。さらに、Wikipediaによると、火災によって予定していた映画の上映時間が確保できなかった事から急遽同じ撮影所・出演者によって別の「間者」という映画が作成されて二本立てで上映されている様です。

戦前の映画業界はすさまじいとしか思えませんね。

昭和43年に牧野省三氏四十年忌と無声映画鑑賞会十周年記念として「忠魂義烈 実録忠臣蔵」と「間者」を繋ぎ合わせた再編集版が作成されています。なんとその再編集版がyoutubeにあったので紹介いたします。

自分は吉良上野介ゆかりの吉良町(現:西尾市)の近くに住んでいる事から、名君・吉良上野介というイメージのが強い訳ですが、全国的にはこんなイメージの吉良上野介なんですかね・・・。

さて、そんな「忠魂義烈 実録忠臣蔵」に振り回せた感のあるマキノ・プロダクションの中部撮影所撤退してしまい、新たに東海映画撮影所として様々な映画作成プロダクションに貸しスタジオの様な形で貸し出されていたようですが、前述の通り昭和六年に閉所されています。

そんな稲荷社の前に鎮座する狛犬ならぬ狛狐には赤い色のマスクが・・・。数年後にはこの赤いマスク姿の狛狐が笑い話になる時代がきているといいですね。

稲荷の社の隣には、津島社・秋葉社・熱田社の合殿が鎮座し、さらにその脇には「文政四年開拓の祖鷲尾善吉翁碑」が据えられています。この鷲尾善吉とはどのような人物なのでしょうか。

鷲尾善吉とは?

山神社が鎮座する地は「道徳前新田」と呼ばれる江戸時代に干拓事業によって造られた新田になります。この道徳前新田を干拓した人物こそ寛政四年(1792年)に海西郡塩田村で代々庄屋を務めた鷲尾氏六代目鷲尾善吉(嘉十郎)になります。鷲尾善吉による干拓事業は困難を極めた様で最終的に干拓は完成しますがその後水田が順調に稲作が行えるようになる前に財政破綻してしまい干拓地は尾張藩に引き渡す事になった様です。

石造物

山神社の境内の一角には山神社と彫られた石造物が据えられていました。石造りの扁額は鳥居に掲げられていたんだとはおもいます。これも神社の歴史。

鎮座地を神社で確認

| 神社名 | 山神社 |

| 鎮座地 | 愛知県名古屋市南区道徳通二丁目七十二(Googlemap) |

| 最寄駅 | 鉄道:名古屋鉄道・常滑線「道徳駅」徒歩8分 バス:名古屋市営バス・南巡回系統「道徳新町バス停」徒歩1分 |

ご自宅にお札は祀られていますか?

実家には神棚はあっても、今お住いの所には神棚がない方も多いかと思います。神棚には、日本の氏神である"天照大御神"とご自身がお住いの氏神様のお札を掲げると御神徳が宿るとされています。

賃貸住宅などに住まわれて簡単に神棚を掲げられないという方もお勧めなのが、

南向き、もしくは東向きになる様に、そして目線の高さより上になる様に、棚などの上において頂くとよいかと思います。是非、皆様もご自宅に神棚をご用意いただき、御札を納めてほしいなと思います。