ONE POINT

神社が鎮座する内田橋周辺は紀左衛門新田と呼ばれ、江戸時代に加藤紀左衛門が干拓開墾した土地になります。この干拓の守護神として勧請創建されたのが神明社であり、昭和になってから干拓者の名前をとり「紀左衛門神社」と改称しています。

神社情報

| 神社名 | 紀左衛門神社 |

| 鎮座地 | 名古屋市南区内田橋一丁目三十三番地二十五(Googlemap) |

| 例大祭 | 十月十日 |

| 創 建 | 寛政六年(1794年) |

| 御祭神 | 主祭神:天照大御神 配祀神:誉田別尊 迦具土命 |

| 旧社格 | 村社 |

| 神名帳 | ー |

境内社

| 境内社 | 稲荷社(御祭神:宇迦之御魂命) 祖霊社(御祭神:神社奉仕貢献者合祀) 天満社(御祭神:菅原道真) |

文化財

| 国 宝 | ー |

| 国指定 | ー |

| 県指定 | ー |

| 市指定 町指定 村指定 | ー |

参拝情報

| 御朱印 | ー |

| URL | ー |

| 駐車場 | ー |

| 参拝日 | 2022年4月13日 |

御由緒

紀左衛門神社が鎮座する場所は「紀左衛門新田」と呼ばれる江戸時代の宝暦年中に干拓事業によって造られた新田になります。この喜左衛門新田の開発を指揮したのが熱田の豪商である「加藤紀左衛門」になります。

加藤紀左衛門とは?

戦国時代、熱田周辺の豪族であった「加藤景繁」には二子あって、嫡男である順光は図書助を称し「東加藤の祖」となり、次男である延隆は隼人左を称し「西加藤の祖」となる。加藤氏は織田信秀、信長の協力者として武力とよりその財力を提供していたと思われます。

西加藤の祖である加藤延隆は喜(紀)左衛門と称しています。現存する織田信長からの書上では「加藤紀左衛門」と記されているのですが、織田信忠からの書上では喜左衛門となっていたり、いまいちハッキリしませんが、子孫は紀左衛門または喜左衛門を称していた様です。

加藤隼人左家(西加藤家)は、尾張藩が成立した後も熱田神宮近くの旗屋に屋敷を構えており、全盛期に比べると勢力は落ちたかもしれませんがそれでもかなりの財力を有する豪商だったようです。

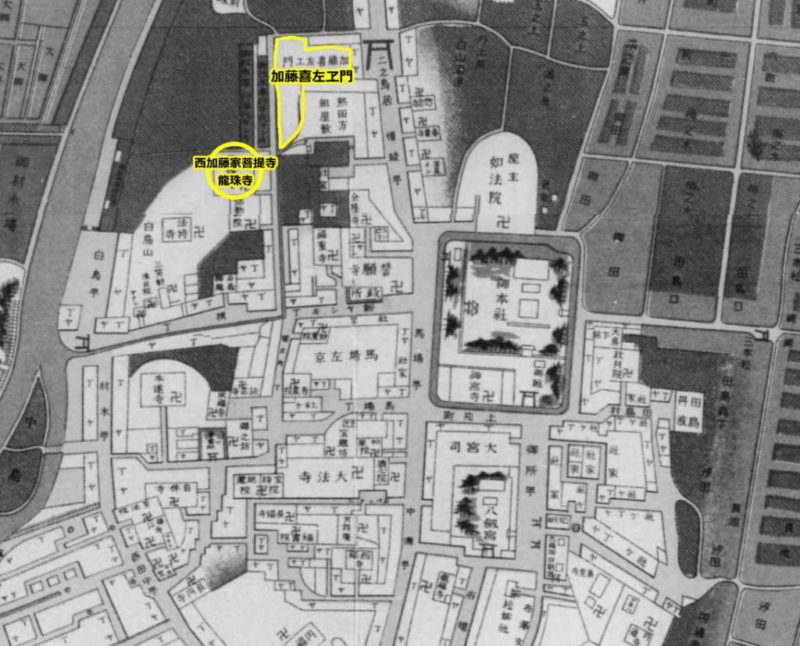

江戸時代には当サイトでも紹介している「白鳥山法持寺/紹介記事」、「臨済山龍珠寺/紹介記事」、「花林山弥勒寺/紹介記事」などが鎮座している熱田神宮北西側に屋敷を構えていた様です。絵地図でもしっかりと「加藤喜左衛門」という文字が読み取れる所を見るとかなり広大な邸宅だったことが窺えます。特に先に挙げた三寺の中で龍珠寺は加藤喜左衛門家の菩提寺になります。

明治維新まで旗屋に屋敷を構えていた加藤喜左衛門家の何代目当主かは不明ですが、宝暦年中(1751-63年)に尾張藩からの干拓事業の許可を受けて約12.1町の神殿開発事業を行っています。そして、神社社頭に据えられた由緒板によると、寛政六年(1794年)に新田の守護神として神明社が勧請創建されたとしています。

宝暦年中(1751-63年)紀左衛門新田の開拓により守護神として創建せらる。明治十二年、神明社として据置公許となる。昭和三十四年五月一日紀左衛門神社と改称した。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」

御祭神

- 天照大御神

御朱印帳の保管に

数年前より非常に集める方が増えた「御朱印」ですが、皆様は御朱印帳はどうやって保管していますか?神社・仏閣を廻って御朱印を受けているとあっという間に御朱印帳の冊数が増えていきますが、そのまま棚などに置いている方が多いのでは?。せっかくお受けした御朱印ですので、日本では古くから着物を始めとして大切なものを保管する為に使われていた「桐箱」に入れて保管した方がよろしいかと思います。

ぜひ、皆様も桐箱に御朱印帳を保管されてみたらいかがですか?

愛知県下新十名所を巡る

2022年のメインの企画「愛知県下新十名所」ですが、今回から第六弾の遠征となる今回は名古屋城近くにある「京町薬祖神」を目指してバイクを走らせていきます。

前回は、道徳に造られた「道徳観音山」に鎮座しその後現在の境内地に遷座した「山神社」を紹介しました。この山神社を後にして道徳市内の市道を北上して東海道新幹線の高架線のすぐ脇に鎮座している「紀左衛門神社」を目指してバイクを走らせます。

参拝記

東海道新幹線の高架と正対するように紀左衛門神社は鎮座しています。この新幹線の路線敷設工事の影響ですこし境内が北に移動しているようですね。周囲には駐車できる余地が見当たらないので車で参拝される方は注意してください。

境内入口

紀左衛門神社の境内は御影石造の瑞垣に囲まれていて、境内の一番南側に社号標、石造神明鳥居、石灯籠一対が据えられた境内入口が設けられています。

戦後の昭和三十四年に神明社から紀左衛門神社に改称した訳ですから、当然社号標に旧社格は併記されていません。

手水舎

木造瓦葺四本柱タイプの手水舎になります。

狛犬

昭和三年生まれの狛犬一対です。この子たちは戦災から逃れる事ができたみたいですね。

社殿

神明風造のコンクリート造の社殿になります。本来は必要ないのですが、柱、梁など極力木造の雰囲気を出すような装飾が行わていて、またそういった部分を濃い色で塗る事で白壁部分とのコントラストが生まれていて、今まで紹介したコンクリート造りの社殿の中でも一・二を争う落ち着きのある雰囲気を持った社殿になっているかと思います。

境内社

社殿右側には、連続した朱塗りの鳥居を有する稲荷社が鎮座しています。

社殿左手には少し奥まった場所に天神社が鎮座しています。

境内西側に鎮座する祖霊社になります。

名古屋城再建記念の碑

名古屋城の築城の際、石垣などに使用する為に三河湾や伊勢湾から切り出された石が船で運ばれていた訳ですが、この石は熱田の浜(現在の白鳥橋付近)に沈んでいた所を昭和三十年に発見されて引き上げられた物になります。ちなみに、引き上げられた石は下側の碑の土台の様になっている石(由緒板が埋められた石)になるかと思います。

力石

境内の一角に、細長い楕円形?の石が置かれています。これは「力石」といって昔、力自慢の男たちがいかに自分は力強いんだという事を誇示する為にこの石を担ぎ上げていたといいます。まあ、現在でも腕っぷしに自信があれば担ぎ上げてもいいんだと思いますが、少なくとも椎間板ヘルニア持ちの自分は絶対に触れてはいけない石であることは確かだと思います。

紀左弘法堂

紀左衛門神社と境内を一にするような感じで建てられている弘法堂になります。

こちらの弘法堂には弘法大師、不動明王、聖観世音菩薩が安置されている様です。沿革がかなり読みずらくなってしまっているのですが、神仏分離によって紀左衛門神社内に安置されていた弘法大師像、不動明王像、正観世音菩薩像をこちらに移したのかなと思います。

弘法堂の脇には、青峰山観音像、役行者像、庚申塚、白龍大明神などが安置されている御堂があります。「稲荷神社/紹介記事」の所でも紹介していますが名古屋市南区は海上交通の安全を祈願する為に各地に青峰観音像が祀られていました。ここ紀左衛門神社脇に安置されている青峰観音像も近くの堤防にて祀られていたものをこちらに移設したそうです。

鎮座地を神社で確認

| 神社名 | 紀左衛門神社 |

| 鎮座地 | 名古屋市南区内田橋一丁目三十三番地二十五(Googlemap) |

| 最寄駅 | 鉄道:名古屋鉄道・常滑線「豊田本町駅」徒歩8分 バス:名古屋市営バス・神宮15系統「二条町バス停」徒歩1分 |

ご自宅にお札は祀られていますか?

実家には神棚はあっても、今お住いの所には神棚がない方も多いかと思います。神棚には、日本の氏神である"天照大御神"とご自身がお住いの氏神様のお札を掲げると御神徳が宿るとされています。

賃貸住宅などに住まわれて簡単に神棚を掲げられないという方もお勧めなのが、

南向き、もしくは東向きになる様に、そして目線の高さより上になる様に、棚などの上において頂くとよいかと思います。是非、皆様もご自宅に神棚をご用意いただき、御札を納めてほしいなと思います。