ONE POINT

名古屋市南区呼続町で名古屋十名所に選ばれた「桜田景勝」に鎮座する八幡社の紹介です。大正時代には境内から弥生時代の貝塚が発見されるのなど、古くから人々が暮らしていた風光明媚なになります。

神社情報

| 神社名 | 八幡社 |

| 鎮座地 | 名古屋市南区呼続町八幡西十四番地(Googlemap) |

| 例大祭 | 十月十七日 |

| 創 建 | 不詳 |

| 御祭神 | 応神天皇 |

| 旧社格 | 村社 |

| 神名帳 | ー |

境内社

| 境内社 | 秋葉神社 |

文化財

| 国 宝 | ー |

| 国指定 | ー |

| 県指定 | 櫻棒の手発祥の地 |

| 市指定 町指定 村指定 | 桜田貝塚 |

参拝情報

| 御朱印 | ー |

| URL | ー |

| 駐車場 | ー |

| 参拝日 | 2022年4月20日 |

御由緒

八幡社の創建を始めとする由緒については不詳なんですが、江戸時代に書かれた「寛文村々覚書」や「尾張徇行記」などに八幡の記載が見える事から江戸時代にはこの地の氏神として崇敬されていた様です。ちなみに、この八幡社が鎮座する辺りは「桜村」と呼ばれており、桜村には神明社・熊野社・八幡社の三社が鎮座し、八幡社は東桜地区の氏神になるようです。

桜田貝塚

大正七年(1918年)、この八幡社の境内から貝塚が発見され「桜田貝塚」と名付けられた。この貝塚は弥生時代後期から末期にかけての物であり、水田耕作が広まっていた弥生時代にこうした貝塚を形成しているという事は、この地域では何らかの要因により水田耕作ではなく収集環境から完全に脱却できなかったのではないかと考えられている様です。もしかしたら、周囲を「あゆち潟」と呼ばれる満潮時と干潮時の海面が一説では2m近い差が生じていた事から「松巨島」と呼ばれていた地勢が影響しているのかもしれませんね。

現在でも八幡社の境内には、この地にて貝塚が発見された事を示す「桜田貝塚」と彫られた石碑と名古屋市教育委員会による説明板が設置されています。

名古屋十名所

新愛知新聞社が大正十三年に「葉書による投票により名古屋市の新たな名所を選定する」という企画が行われ、呼続町桜田景勝という名称で72,010票を集め第七位に選定されています。

桜田景勝とはどんな場所なのか?

八幡社境内に据えられた名古屋市教育委員会による「桜田景勝」の案内板の横に「桜田へ 鶴鳴きわたる 年魚市潟 潮干にけらし 鶴鳴きわたる」という歌が彫られた石碑が据えられています。この歌にも登場する「年魚市潟(あゆちがた」は愛知県の県名の由来となったとも言われ、この「年魚市潟」を見下ろす事ができるこの場所は古くより景勝地であったとされています。

現在では、八幡社から南東方面を望んでも宅地開発が行われおり往時のあゆち潟と呼ばれる干潟は全く見る事は出来ませんが、高度経済成長以前は田園風景が広がっていた様です。しかし、名古屋十名所に選定されている事からも、大正から昭和にかけてでもこの場所から見渡す風景は非常に風光明媚だったことが窺い知る事ができます。

創建については明かではない。明治5年7月、村社に列格する。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」

御祭神

- 応神天皇

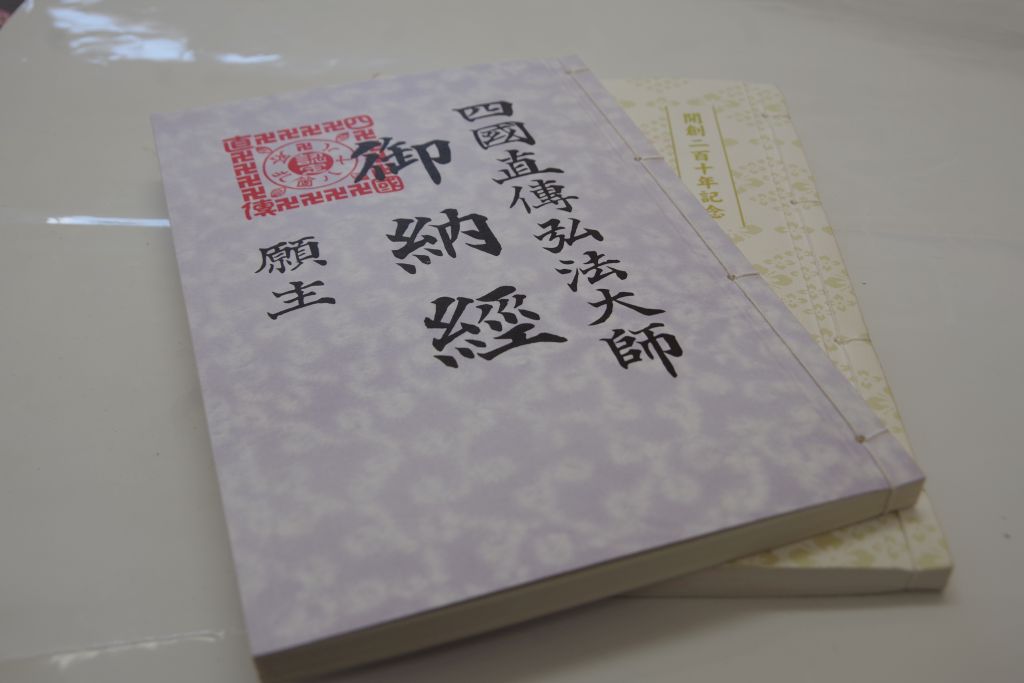

御朱印帳の保管に

数年前より非常に集める方が増えた「御朱印」ですが、皆様は御朱印帳はどうやって保管していますか?神社・仏閣を廻って御朱印を受けているとあっという間に御朱印帳の冊数が増えていきますが、そのまま棚などに置いている方が多いのでは?。せっかくお受けした御朱印ですので、日本では古くから着物を始めとして大切なものを保管する為に使われていた「桐箱」に入れて保管した方がよろしいかと思います。

ぜひ、皆様も桐箱に御朱印帳を保管されてみたらいかがですか?

参拝記

旧東海道沿いに建つ「笠寺観音」の名称で知られている「天林山笠覆寺/紹介記事」の東北側、笠寺観音の東側にある「笠寺公園」の北側に名古屋市立春日野小学校と名古屋市立桜台高等学校が並んで立っている場所があります。その両校と市道を挟んで東側に鎮座しているのが今回紹介する「八幡社」になります。この八幡社が建つ場所の地名が「呼続町」なんですが、元々はかなり広い地域の町名だった様ですが都市開発に伴う区画整理で細分化されていき、呼続町として存続しているのはこの八幡社周辺のみになっています。

境内入口

八幡社西側を東西に市道が走っている事もあって、南入りの境内なんですが境内入口はぎゅっと曲がって西入りになっているのが特徴的な八幡社境内入口です。この境内入口から入った所に参拝者駐車場が設けられています。

一の鳥居

扁額がない石造明神鳥居を潜って真っ直ぐ社殿に向かって参道が伸びています。参道途中の右手側に社務所が設けられています。

途中、例祭の時には提灯を掲げるであろう門?があります。(いつも思うのですが、こうした祭などで提灯を掲げる門みたいなものは何と呼べばいいんでしょうか。)

手水舎

木道銅板葺き四本柱タイプの手水舎になります。手水舎周囲が綺麗に整備されているのが印象的です。

狛犬

大正十二年生まれの狛犬一対になります。白飛びしない様に気を付けていたはずなのですが・・・・。

社殿

入母屋造銅板葺き妻入りの拝殿、幣殿、本殿が一体となった社殿になります。コンクリート造りなのですが、柱など主要な部分が主で塗られていて非常に目を引く造形となっています。

境内社

社殿脇に鞘堂で覆われている境内社である秋葉社が鎮座しています。

棒の手

愛知県の無形民俗文化財に指定されている「桜棒の手」の発祥の地を示す石碑が境内に据えられていました。愛知県各地に残っている棒の手ですが現在36ヵ所で棒の手の伝統が残っているそうです。

鎮座地を神社で確認

| 神社名 | 八幡社 |

| 鎮座地 | 名古屋市南区呼続町八幡西十四番地(Googlemap) |

| 最寄駅 | 電車:名古屋市営地下鉄・桜通線「鶴里駅」徒歩8分 バス:名古屋市営バス・新瑞12系統「桜台高校バス停」徒歩4分 |

ご自宅にお札は祀られていますか?

実家には神棚はあっても、今お住いの所には神棚がない方も多いかと思います。神棚には、日本の氏神である"天照大御神"とご自身がお住いの氏神様のお札を掲げると御神徳が宿るとされています。

賃貸住宅などに住まわれて簡単に神棚を掲げられないという方もお勧めなのが、

南向き、もしくは東向きになる様に、そして目線の高さより上になる様に、棚などの上において頂くとよいかと思います。是非、皆様もご自宅に神棚をご用意いただき、御札を納めてほしいなと思います。