寺院情報

| 寺院名 | 不動山大通院神宮寺 |

| 所在地 | 愛知県西尾市吉良町寺嶋御手洗38番地1 |

| 御本尊 | 阿弥陀仏 |

| 宗 派 | 浄土宗西山深草派 |

| 創 建 | 不詳(開山は天正元年) |

| 札 所 | 三河海岸大師 八十一番札所 |

| 御朱印 | ー |

| H P | ー |

参拝日:2018年5月22日

沿革・由緒

桶狭間の戦いで今川家から独立を果たした「徳川家康」は自らの勢力圏を広める為、今川方であった吉良家との戦いに突入していきます。この吉良家の宿老に「富永伴五郎」という武将おり、家康の吉良侵攻を跳ね返す程の猛将であったと伝えられています。しかし、最後は藤波畷の戦いで討死し、伴五郎の討死を聞いた吉良家当主「吉良義昭」は開城を決意し、大名としての吉良家は滅亡する事になります。

この富永氏の菩提寺となっていたのが、今回紹介する「不動山大通院」になります。

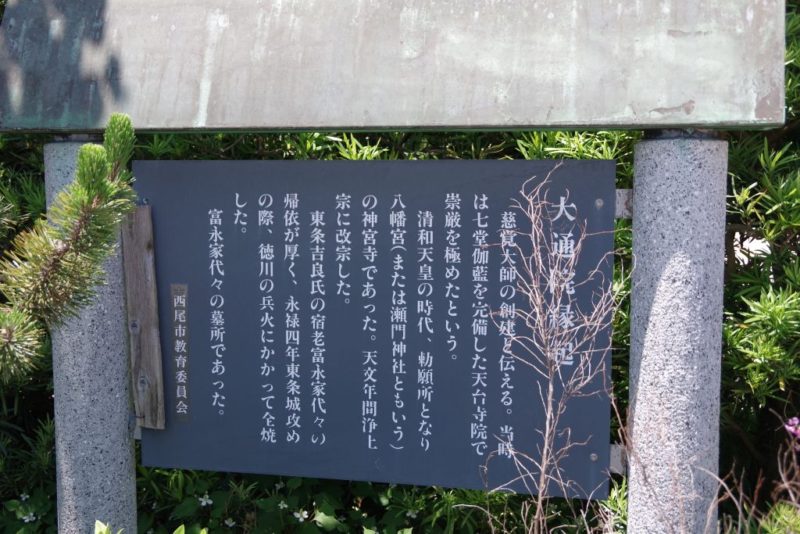

元々は天台宗の寺院だったそうで、大通院の境内に設置されている説明板によると、慈覚大師による開創であると記されています。

慈覚大師は第三代天台座主である「円仁」であり、遣唐使として唐に渡った僧でもあります。847年に帰国して以降全国に700ヶ所も寺院を創建したとも伝えられていて、浅草の浅草寺や平泉の中尊寺もその一つだといいます。

その後、清和天皇の御代には勅願寺となり、更に、八幡宮(一説には瀬門神社)の神宮寺として神社の祭式を執り行っていたと伝えられています。

この時、大通院は七堂伽藍を有する寺院であったとされていますが、永禄四年の家康による東条城攻めの際、兵火にかかり灰燼に帰ししてしまい、大正時代に本堂が再建されるまで、仮堂であったといいます。

現在の大通院から北に少し離れた所に瀬門神社が鎮座しています。自分の想像では神宮寺は神社と接している感じがするんですが、瀬門神社はかなり離れた場所に鎮座しています。想像ですが、徳川方の兵火によって灰塵と帰した後、再興の際現在の場所に移動したのか、明治政府の神仏分離策で神宮寺を廃寺として現在の場所に移動したのか・・・。

参拝記

県道42号線沿いに鎮座する大通院ですが、山門は存在せず、正面側にある地蔵堂がなければ気付かずに通過してしまいそうな雰囲気になっています。

地蔵様はかなり風化が進んでおり、はっきりとしたお姿が残っている物はないですね。

本堂を正面から。

入母屋造の妻入りの御堂になります。

妻入りの本堂は間口に比べて奥行きが長い場合に使われていると思うのですが、かりに奥行きが長かったとしても平入本堂の寺院のが圧倒的多数だと思います。なんか、妻入りは神社の様だという事で採用しない宗派もあるんだとか・・・。愛知県に住んでると神社も圧倒的に平入なんですけどねえ・・・。

本堂の脇には墓地がありその一角に富永一族の墓石もあります。

四基の宝篋印塔が安置されています。現在一番右の一際大きい宝篋印塔に富永伴五郎之墓と書かれた板が掲げられていますが、一説には富永一族の誰の墓なのかわかっていないという話もあったります。ただ、この場所に伴五郎は眠っているのは確かなんでしょう。

富永伴五郎の説明板。

前回長々と書いた藤波畷の戦いと富永伴五郎の事が簡素にまとめられています。あれだけ長々書く必要があったのでしょうか・・・。

さて、寺院情報にも記載しましたが、この大通院、三河海岸大師の札所になっています。ただ、寺津地区と異なり、札所を示す石碑を残念ながら確認することはできませんでした。この駮馬を中心としたエリアも三河海岸大師の札所の指定されている寺院が数多くあります。こちらの霊場巡りもできる限り紹介していきます。

雑誌・マンガに加えて旅行雑誌の定番"るるぶ"も月額500円(税抜)で読み放題!

やはり、旅先の情報はネット検索もいいですが、るるぶなどの旅行ガイド雑誌が一番ではないかなと思います。ネット情報はどうしてもディープになりがちで、いざ旅行に行こうと思っても、俯瞰的な情報が不足しがちな気がします。

やっぱり、"るるぶ"を見ながら、旅の予定表を作っていくのも、旅行の醍醐味ですよね。

所在地を地図で確認

| 寺院名 | 不動山大通院 |

| 所在地 | 愛知県西尾市吉良町寺嶋御手洗38番地1 |

| 最寄駅 | 名古屋鉄道西尾線「上横須賀駅」徒歩徒歩20分 |

寺院・霊場巡りの際のバイブルに

元々、当サイトは神社巡りを通じて、皆様の住んでいる所にある"村の鎮守の神様"と呼ばれる神社を紹介してくサイトを目指していたんです。むしろ寺院については、縁遠いものとおもっていたんですよね。しかし、ちょっとした御縁で弘法大師霊場に出会い、そして愛知県では一番活動が盛んな"知多四国霊場"を巡礼、結願する事になりました。でも、神社の事はある程度知識があっても、寺院については未知の世界だったので、少しでも巡礼の時に役に立てばと思い、こちらの本を読ませて頂いております。

少しでも巡礼の時にお役に立てる事もあるかと思います。是非一度読んでみてくださいませ。