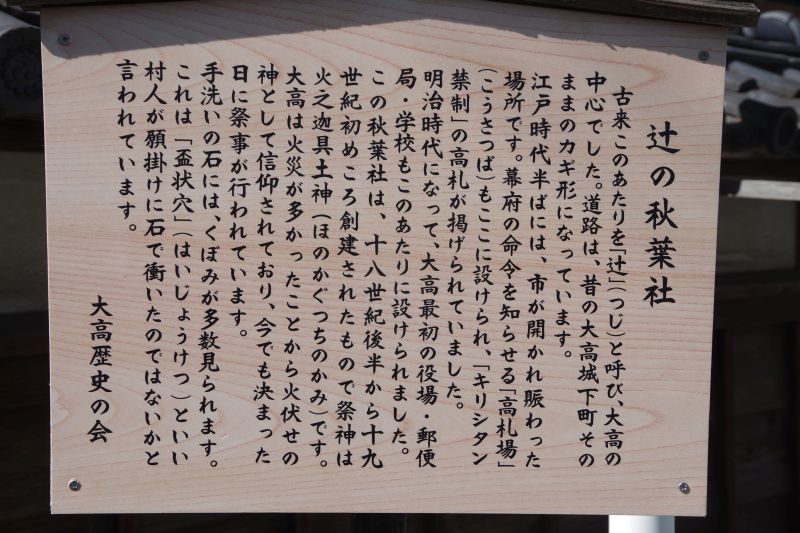

大高城の北側150m程の距離に鎮座する秋葉社になります。この辺りは大高の街の中心だった場所だったようで、特に秋葉社が建つ三差路の交差点の周囲には高札所なども設けられていたと言います。大高の街の中心の交差点の辻に建つことから「辻の秋葉社」と呼ばれています。

神社紹介

| 神社名 | 秋葉社 |

| 鎮座地 | 愛知県名古屋市緑区大高町字高見三二 |

| 御祭神 | 加具土命 |

| 旧社格 | 無格社 |

| 創 建 | 寛政十二年(1800年) |

| 神名帳 | ー |

| 境内社 | ー |

| 例祭日 | 九月二十七日 |

| 御朱印 | ー |

| H P | ー |

参拝日:2020年10月7日

御由緒

大高城の北側の三差路の角に建つ秋葉社になります。三差路の角・・「辻」に建つことから、名古屋市緑区の歴史散策路という道標にも「辻の秋葉社」として紹介されています。

こうした町の辻だったり街道沿いに建てられていた「秋葉山常夜燈」と同じ、この大高の火伏を祈願して作られた神社であるようです。江戸時代からの街並みが道路の拡幅工事や区画整理などでこうした街中に建てられた社や常夜燈は別の場所に移されたり、その町の神社の境内に移されたりして、正直街中から辻に建っている秋葉社や秋葉山常夜燈はその数を減らしているはずです。

ただ、ここ秋葉社は大高に住む人たちからの崇敬がとくに篤かったことから、無格社として社格を得てこの場所に鎮座し続くける事が出来たみたいですね。

創建は寛政十二年(1800年)三月、勧請という。高見の防火の守り神として崇敬あつく明治六年据置公許となる。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」より

参拝記

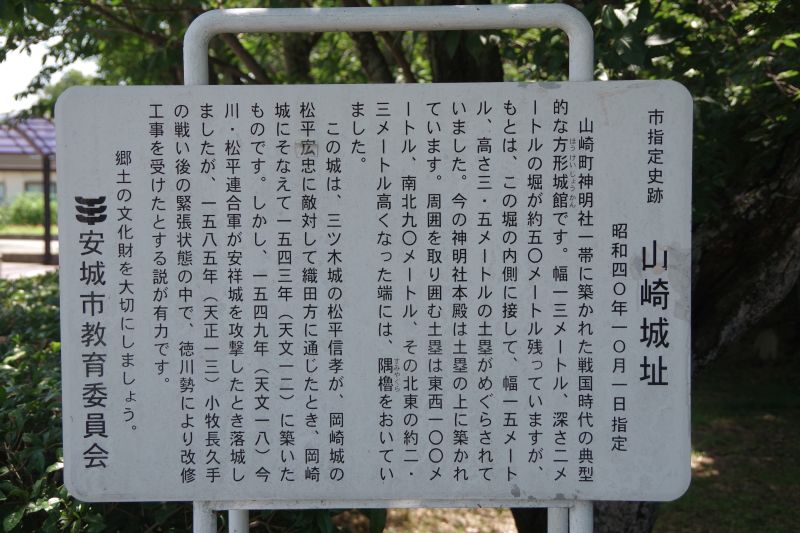

上記ストリートビューを見て頂くとわかるかと思いますが、今回紹介する秋葉社の周辺は、まさに江戸時代からの旧街並みが色濃く残る場所になります。周囲の道も非常に狭く、基本徒歩での移動の時代に作られた道筋だなとわかって頂けるかと思います。

そういった道が交わる(ここでは三差路)の辻部分は、非常に重要な交通の要所ともなり、ここ秋葉社が建つ周りには色々なお上からの通達を掲げる「高札所」も設けられていたと言います。

境内は非常に狭く、神門を有する塀造の瑞垣が社を囲んでいて、その外側に道路に面するように手水舎が設けられています。こうした神社の造りでなく常夜燈が据えられていても違和感がない感じがしますね。

交差点の所に石が一基据えられていて周囲を石材とコンクリートで固めていますが、道標というわけでもなく、車止めのようですね。

由緒板になります。この辺りは昔「市」が開かれていた場所だったんですね。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 秋葉社 |

| 鎮座地 | 愛知県名古屋市緑区大高町字高見三二 |

| 最寄駅 | JR東海 東海道本線「大高駅」徒歩7分 |

ご自宅にお札は祀られていますか?

実家には神棚はあっても、今お住いの所には神棚がない方も多いかと思います。神棚には、日本の氏神である"天照大御神"とご自身がお住いの氏神様のお札を掲げると御神徳が宿るとされています。

賃貸住宅などに住まわれて簡単に神棚を掲げられないという方もお勧めなのが、

南向き、もしくは東向きになる様に、そして目線の高さより上になる様に、棚などの上において頂くとよいかと思います。是非、皆様もご自宅に神棚をご用意いただき、御札を納めてほしいなと思います。

神社誌作成プロジェクト