知多半島の弘法大師霊場を遍路して、色々な霊場を巡礼して、神社を参拝して、史跡や城跡を探訪して回るその名も「知多半島(遍路・巡礼・参拝・探訪)全部盛り」の二日目の模様をお送りしていこうと思います。

知多半島全部盛り企画二日目

おはようございます。

本日は2020年10月7日(水曜日)です。何やら日本の南海上を東に進んでいる台風14号の影響で午前中は晴天でも午後から急激に天候が下り坂となり雨が降り出すという予報が発表されてます。こんな日にわざわざ出かけなくても・・・というご意見もあるかと思いますが、出発前の晴天を見てしまうととても雨が降りそうもないなあと・・・。ただ、最近の天気予報はよく当たるので、雨が降りそうなら途中で切り上げてもいいやといった感じで出かけた次第です。

というか、前回は試験的な意味合いだったはずなの「知多半島遍路・巡礼・参拝・探訪全部盛り」企画だったのですが、巡っている自分が楽しいなと実感した企画でもあったので、猛暑も終わったので、ちょっと進めてみよう思った次第です。

「知多半島全部盛り」2日目のスタート地点は、1日目のゴールでしたJR東海の「大高駅」となります。私の実家が岡崎の南部にあることもあって、名古屋などに電車で行く際は岡崎駅が近いのもあってJR派なのですが、大高駅には下車した事がそういえば無かったなあと駅前のロータリーでバイクを止めて地図を見ながらふと思い出していました。「初」大高駅なわけですね。

大高駅の前で地図を見ながら、最終的な行程を考えていた訳ですが、まず大高城周辺を散策するのは確定として、その後、南に進み共和駅方面に進むか、西に進み火上姉子神社を経由して東海市方面に進むかで今後のスケジュールが大きく変わる事になります。ここで冒頭の話で出てきた台風が非常に影響する事になる訳です。自宅から一番離れる事になる東海市の名和周辺を先に巡っておけば今後楽になるかなあと思っていたので、大高駅に着くまでは8割位の感じで大高から東海市方面に進むつもりだったのですが、天気予報をみてると、何やら2時前くらいから雨が降りそうな感じ・・・。こりゃ、途中で切り上げは必至だなと感じたので、自宅から離れていく東海市方面は諦めて、素直に共和駅方面に進む行程を進んでいく事にしました。

本日の予定

| No. | 名称 | 住所 | 備考 |

| S | 大高駅 | 愛知県名古屋市緑区大高町字鶴田四五番地一 | JR東海 東海道線 |

| 1 | 八幡社 | 愛知県名古屋市緑区大高町字町屋川十四 | |

| 2 | 大高城 | 愛知県名古屋市緑区大高町城山地内 | |

| 3 | 城山八幡社 | 愛知県名古屋市緑区大高町城山地内二三 | 大高城址鎮座 |

| 4 | 秋葉社 | 愛知県名古屋市緑区大高町字高見三二 | 辻の秋葉社 |

| 5 | 日陽山東昌寺 | 愛知県名古屋市緑区大高町西門田一五 | 四国直伝弘法五番 |

| 6 | 朝苧社 | 愛知県名古屋市緑区大高町東姥神 | 熱田神宮末社 |

| 7 | 大高山春江院 | 愛知県名古屋市緑区大高町西向山五 | 四国直伝弘法六番 |

| 8 | 津島社 | 愛知県名古屋市緑区大高町北大高畑一五 | |

| 9 | 子安神社 | 愛知県大府市共和町子安九〇 | |

| 10 | 瑞木山円通寺 | 愛知県大府市共和町小仏六七 | 知多四国八八番 |

| 11 | 瑠璃山良徳寺 | 愛知県大府市共和町小仏七三 | 尾州大府一五番 |

| 12 | 延命山地蔵寺 | 愛知県大府市長草町本郷四〇 | 知多四国五番 |

| 13 | 天神社 | 愛知県大府市長草町本郷四十四 | |

| 14 | 共和山東光寺 | 愛知県大府市共和町五丁目一九二 | 四国直伝弘法七番 |

| G | 共和駅 | 愛知県大府市共栄町九丁目二番一五 |

今回の行程は、おおざっぱに言えば、知多四国霊場を遍路した最終日に五番札所地蔵寺から八七番長寿寺に向けて進んでいたルートを逆走する様な感じです。そういえば、二日目にしてやっと名古屋市から抜け出て大府市に突入する事になります。城跡1ヶ所、神社7社、寺院六寺の合計十四ヶ所を巡っていきます。これだけ巡っても大高駅→共和駅分しか進めません。

そんな二日目の行程なんですが、結果から申しますと、12時半頃から急激に雲行きが怪しくなって、なんか嫌な予感がすると思い、途中で切り上げて帰路についています。途中国道23号線を走っていると、ぽつぽつと雨が降り始めきました。何とか本格的に雨が降る前に自宅に着いたので、びしょぬれにならずに済んでよかったなと言った所です。

教訓

・昼から雨が降るという予報が出ていたら朝晴れていてもバイクで出かけない。

大高駅周辺を散策

現在では南大高駅が出来たため、東海道本線の南側の名古屋の玄関口の駅ではなくなってしまいましたね。笠寺駅から南大高駅の間は高架線となっていて、さらに複々線構想があった様で、四線引ける幅の高架となっています。そんな広い高架を贅沢にかなりゆとりのある島式ホームを採用しの一面二線の構造となっているのが大高駅になります。そんな東海道線のすぐ隣を東海道新幹線の高架が平行して走っている区間になり、大高駅のホームから新幹線が走り去っていく様子を見る事ができます。東海道線と東海道新幹線って同じ東京と大阪間を結んでいるのですが、思った以上に両方の路線が平行して走っている場所って少ないんですよね。

大高駅から大高城に向かう途中に、八幡社と秋葉社が鎮座している様ですので、今回の旅の無事を祈願しながら、大高城址に向かっていこうと思います。途中大高の街を横切る様に流れる「大高川」を渡っていくのですが、この大高川沿いでは醸造業が江戸時代の頃から盛んとなったそうで、現在でも何ヶ所かの酒蔵があるようです。日本酒がお好きな方はこちらの酒蔵に立ち寄っても面白いのかもしれませんね。(残念ながら私はまったくアルコールを受け付けない体質でして・・・。祭式の後の直会で頂く御神酒ですら口を付ける真似をするだけでなんですよね・・・。)

八幡社

愛知県名古屋市緑区大高町字町屋川十四 GoogleMap

永正年間(1504~21年)に時の大高城主である花井備中守は鎌倉の鶴岡八幡宮から勧請を受け、城内と城下にそれぞれ八幡社を建立したと言われています。大高城は桶狭間の戦いの跡しばらくして廃城されたとされ、尾張藩家老の志水家が、元和二年(1616年)に大高城址に屋敷を構えると屋敷内に鎮座する八幡社は武士のみの参拝が許される神社となり、町民達は町屋川に鎮座する八幡社に参拝する事が習わしとされたそうです。

大高駅から大高川の間は、区画整理事業が行われていて急速に古い町並みは消えて、現代的な街並みに変わっていっています。町屋川の八幡社もこの区画整理事業で境内の造営工事が行われた様で、真新しい社殿となっています。

しかし、大高川を渡ると近代的な街並みから一変して、江戸時代の頃からの細い道が入り組んでいる古い町並みが広がります。そんな細い道(路地)がぶつかる三叉路の角に通称「辻の秋葉社」と呼ばれている無格社:秋葉社が鎮座しています。

秋葉社

愛知県名古屋市緑区大高町字高見三二 GoogleMap

大高の火伏の神として秋葉山から勧請された秋葉権現を祀ったのが始まりであるとされる秋葉社になります。辻の秋葉社が建立されたのが西暦1800年頃であるとされています。秋葉信仰はそれ以前から盛んであったというので、秋葉社が創建される以前から大高の街には秋葉山常夜燈が据えられ、各家庭に秋葉権現の御札などが貼られていたと思います。1800年頃わざわざ人が行き交う交差点の角に秋葉神社を創建した理由は何なのか・・・。記録は残っていませんが、大高の街に大火があって、その復興の中心に辻の秋葉社が勧請されたのではないのかな?と思うのですが。

辻の秋葉社から南にすこし進むと、大高城址へ向かう三差路が見えてきます。本当にこの奥に大高城址があるの?と思ってしまう場所なんですが、案内標識も設置しているので、この標識に従って進んでいくとなにやら目の前に小高い丘が見えてきて、「大高城址」の石碑が据えられていました。周囲の道は非常に狭く、さらに駐車場がない様ですので、大高城跡に行く場合は大高駅近くのコインパーキングに車を駐車して徒歩で向かう事になるかと思います。

2020年の大河ドラマ「麒麟がくる」の作中でも桶狭間の戦いが取り上げられる放送回があり、当サイトでも鷲頭砦や丸根砦の紹介記事のPVが急激に伸びていました。もっと早くに大高城を訪れて記事にしていれば、もっと当サイトを見ていただける方が増えたのかもしれませんね。

大高城

愛知県名古屋市緑区大高町城山地内 GoogleMap

築城年月は不明なんだとか。一説には「花井氏」が去った後は「水野氏」が城主を勤めていたといわれています。元々は今川と組んで織田家と対向していた水野家ですが、「水野信元」が当主となるとそれまでの方針と一転して、織田家と同盟関係となり、今川家と対立する道を進むことになります。水野信元の決断と真逆の決断をしたのが「鳴海城/紹介記事」の城主であった山口教継であり、教継は今川義元に手土産と言わんばかりに、大高城と沓掛城を調略で落とし、そのまま今川家に与することになります。尾張国における対織田信長の最前線の城の一つとなった「大高城」に対して信長は鷲津砦、丸根砦などを構築し包囲網を形成して対抗していきます。この時の大高城主は「鵜殿長照」が任ぜられていました。包囲網は非常にうまく動いていて、大高城の城兵たちは城に生えている雑草までも食べて飢えをしのいでいて、これが「松平元康による大高城への兵糧入れ」に繋がっていく事になります。

桶狭間の戦いによって今川義元が討ち死にし、一気に尾張国内の今川領は織田家、水野家によって侵略されていく事になります。元々大高城は前述したように水野家の城であったこともあり、すぐに水野信元は大高城を接収しています。しかし、その後水野家自体が織田家に吸収されていく事になり、大高城も廃城となっていきます。

江戸幕府が開幕し、大高周辺も尾張徳川藩の領地となり、大高城跡に家老である「志水家」が居館を築き、明治初頭まで志水家が住み続けています。

大高城址は「大高城址公園」として整備されているようですが、城跡の一角に遊具がある児童公園が整備されている以外は、基本ほぼ放置状態の様です。一応は草刈りなどは定期的に行われている様な感じですが、それでも草の成長は早く、初夏から晩秋の間に大高城に行く場合は、「蚊」対策は必須な感じがします。実際自分が行った時も、耳元で「ぶーん」、または手や足に蚊が何匹も寄ってきていましたから・・・。

城山八幡社

愛知県名古屋市緑区大高町城山地内二三 GoogleMap

大高城址の主郭(本丸)部分だと思われる場所に、社が鎮座しています。この社が先に参拝した大高町町屋川に鎮座している「八幡社」と同時に鎌倉の鶴岡八幡宮より勧請されたという「八幡社」になります。町屋川の八幡社は明治維新の後、村社に列隠し更に近年造営工事が行われて立派な社殿が建立されていますが、元々武士しか参拝がゆるされていなかったという大高城内の八幡社は明治維新の後、何とか据置公許され無格社として存続していますが、江戸時代の経緯からほぼ氏子がいない為かかなり衰退してしまった感がします。

大高城址公園を裏口?といっていいのかわかりませんが、南側にもどうやら公園への出入り口があるようです。今回自分は北側の入口脇にバイクを止めていた関係上、南側にあるという出入口に向かう事はなかったのですが、徒歩で大高城周辺を散策する場合は、公園を通り抜ける事が出来るという事を覚えておくとかなりルートがかわってくるかもしれませんね。

公園入口に留めておいたバイクの所にもどり、四国直伝弘法五番札所となっている「日陽山東昌寺」を目指すことにします。大高城周辺は本当に道が狭いので、バイクに乗っていても対向車が来たらどこで避けようか考えながら走るがありそうです。東昌寺へは、すぐ近くの「萬乗醸造/Web」が目印となりそうです。

日陽山東昌寺

愛知県名古屋市緑区大高町西門田一五 GoogleMap

創建などの詳細は不詳なのですが、大高城の大手門近くに建っていたと伝えられている寺院になります。春江院四世雪嶺本籍が中興開山し、現在地に寛文六年(1666年)に移転しています。本尊は聖観世音菩薩であり、現在は廃寺となった「観音寺」にあった古井戸から引き上げられたといいます。

境内に弘法堂が建立されている訳でもなく、本堂の弘法大師像の正面となる場所に納経できる様になっている訳でもなく、最初弘法大師像はどこに奉安されているんだ?と探してしまいました。昨今では本堂を施錠している寺院が大半の為、当然ここ東昌寺も施錠していると思い込んでいたのですが、もしかして・・・と思って本堂の戸を開けてみたらスーッと空いたので、本堂の中に入らせて頂き、御本尊に参拝した後、向かって左手に奉安されている弘法大師像に納経をさせて頂きました。納経の朱印も本堂内に置かれていて、セルフ朱印となっているようです。

東昌寺の本殿の裏手にそびえている山の一角に氷上姉子神社の境外末社となる朝苧社が鎮座しています。たぶん山全体は氷上姉子神社の境外地なんだと思いますが、山の周囲は一般の民家に囲まれてしまっている様で、朝苧社の社に通じる参道も個人宅の敷地を通過して向かう形になります。当然車を停める場所もないので、できれば氷上姉子神社に参拝の際、徒歩にて朝苧社に向かう事をお勧めします。

朝苧社

愛知県名古屋市緑区大高町東姥神 GoogleMap

「氷上姉子神社/紹介記事」にて頂いた栞によると、朝苧社は氷上姉子神社の境外末社になるようです。現在では氷上姉子神社も熱田神宮の境外摂社となり、朝苧社も熱田神宮の末社となっているようですね。御祭神は火上老婆霊になります。

朝苧社の参拝を終えて、次は四国直伝弘法六番札所「大高山春江院」を目指していきます。朝苧社から東昌寺を通過して少し進むと右手に春江院の境内に向かう参道が見えてきます。石段の先に山門が見えている参道と並行して参拝者用の駐車場があって、車で境内に向える車用の参道も用意されているようです。

大高山春江院

愛知県名古屋市緑区大高町西向山五 GoogleMap

大高城を水野家が支配するようになって以降の弘治二年(1556年)に時の大高城主「水野大善」によって創建されたといいます。城を水野家が支配するようになって以降の弘治二年(1556年)に時の大高城主「水野大善」が父の和泉守忠氏菩提のため、尾張横須賀長源寺四世峰庵玄祝を開山とし、和泉守を開基として創建したといいます。第二次世界大戦の戦火も逃れ、平成十七年(2005年)七月十二日に春江院の境内に建つ七棟が国の登録有形文化財に登録されています。

尾張横須賀の長源寺は、現在の東海市高横須賀町にある「祥雲山長源寺」の事だと思われます。こちら長源寺は四国直伝弘法八十六番の札所になっていますので、この全部盛りの旅の最後の方で参拝、紹介する予定です。

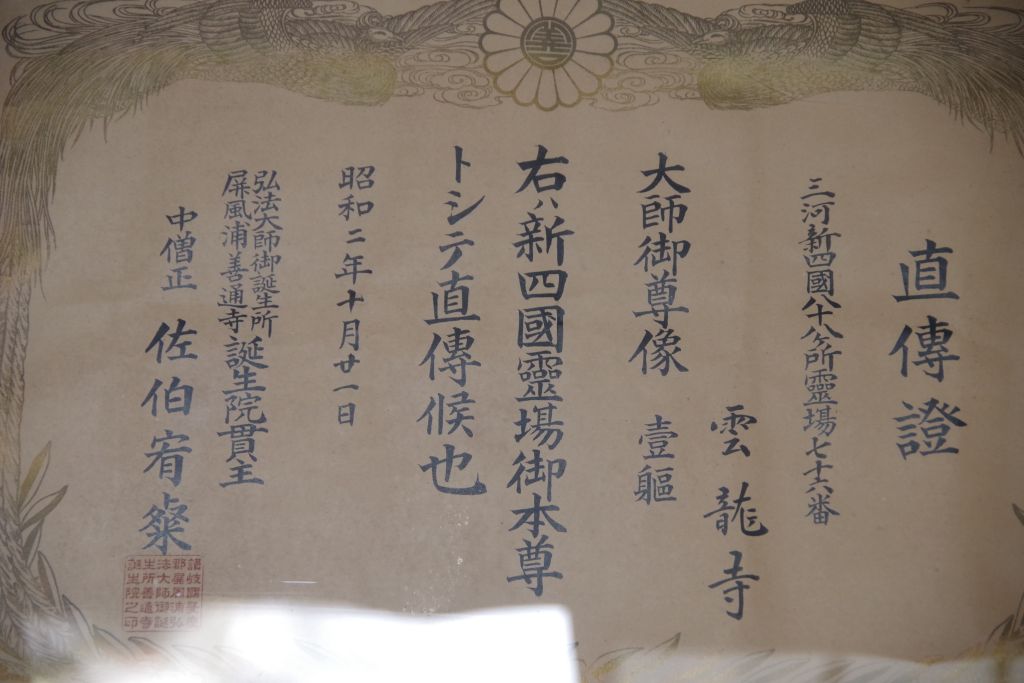

本堂に参拝した後、弘法堂にて納経をさせて頂きました。弘法堂の中には、大正十四年の日付の「四国直伝證」が掲げられていました。そして、納経所にて朱印を押して頂きました。知多四国霊場で当たり前と感じていた納経所での御朱印を頂くという事は四国直伝弘法ではあまり多くないのかもしれませんね。

春江院での納経を終えて、次は大高城から少し東に行った場所に鎮座する「津島社」を参拝していこうと思います。津島社周辺は区画整理された土地が広がり、名古屋市営住宅が目の前にそびえ立っている感じですね。

津島社

愛知県名古屋市緑区大高町北大高畑一五 GoogleMap

創建などの詳細は不詳の神社になります。御祭神は素戔嗚尊になります。江戸時代までは地元の人からも「お天王さま」と呼ばれていた事から、元々は「牛頭天王社」という社名だったんだと思います。

さて、津島神社の参拝を終えて、ふと気づけば名古屋市を抜け出て大府市に突入していく事になります。素直に?四国直伝弘法だけを遍路していれば初日の早い段階で突破していたはずなんですけどね。

県道23号線に合流し、大府方面に向けて南下していきます。国道23号線と名古屋高速をアンダーパスするといよいよ大府市です。名古屋方面からですと、大府市に入ってすぐ右手の高台に鎮座しているのが次に参拝する子安神社になります。気にしていないと気付かずに通り過ぎてしまう可能性がありますので注意して進んでください。

子安神社

愛知県大府市共和町子安九〇 GoogleMap

市制に移行する前に発刊された「大府町史」によると、奈良時代の創建とされ大府町(現在は大府市)最古の神社としています。しかし、神社に伝わる社伝などでは創建などの詳細は不詳なんだとか。しかし、子安神社の近くにある「瑞木山円通寺」の記録によると、「天平年間に行基菩薩により円通寺が創建され、円通寺から少し離れた坂本という場所に子安大明神と称する神社があり、鎮座して時が経っている為行基菩薩はこの地にも精舎を建て准胝観音を刻み本殿内に安置した。村人はこれを奥之院とよんだ」とあります。また、子安神社の境内には弥生時代以前からの集落跡が発掘されていて、祭祀用の土器も見つかっていて、弥生時代以前より神社かどうかは不明ですが何らかの祭祀施設があった事があったことは間違いないかと思います。

地図に載っていたので通り道だし参拝していこうと気軽に行程に組み込んだのですが、思いのほか古くから神社でしたし、今から向かう円通寺と非常に関係性が高い神社だとは思ってもいませんでした。もしかしたらこの関係から円通寺は子安神社の別当だったかもしれませんね。

瑞木山円通寺

愛知県大府市共和町小仏六七 GoogleMap

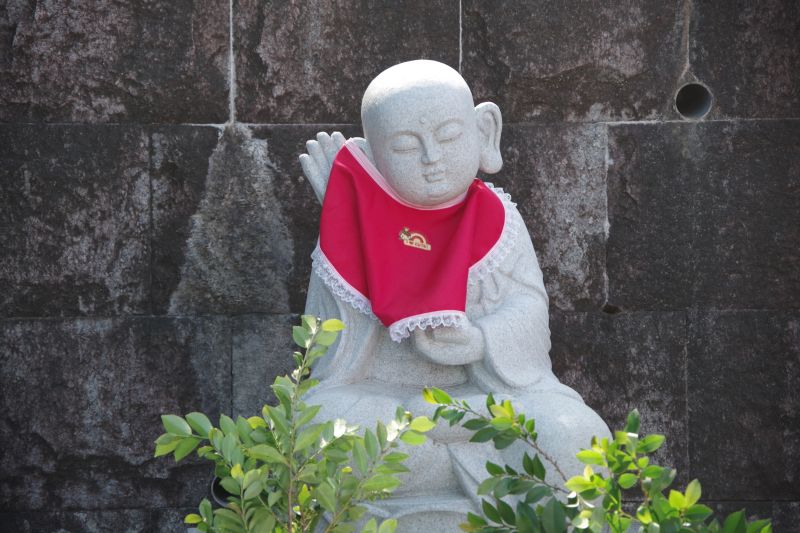

納経帳のある霊場としては、知多四国霊場八十八番、知多西国観音二十五番の札所となっている「瑞木山円通寺」になります。天平元年に行基菩薩の開基により創建された寺院であると伝えられています。その後、法相宗ー真言宗ー臨済宗と宗派を変え、現在では曹洞宗の寺院となっています。

知多四国霊場八十八番、知多西国観音二十五番、知多百観音二番、尾州大府十四番、

瑠璃山良徳寺

愛知県大府市共和町小仏七三 GoogleMap

円通寺からすぐ近くにある「瑠璃山良徳寺」になります。本堂はすでになく、最近建てられた観音堂の様な御堂を残すのみとなっていて、現在は円通寺が管理されているようです。ただ、尾州大府二十四ヶ寺という霊場の十五番札所になっているみたいで、円通寺の納経所で良徳寺の朱印を頂けるようです。

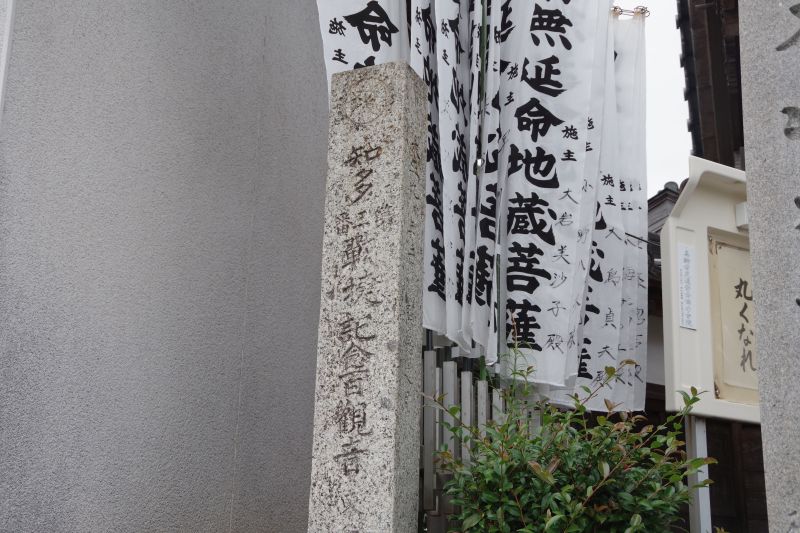

延命山地蔵寺

愛知県大府市長草本郷四〇 GoogleMap

天正元年(1573年)に、地頭職「市村伝四郎」の勧請で地蔵堂が建立されたのが地蔵寺の創建とされ、天正三年(1575年)現在の東海市横須賀にある「祥雲山長源寺」より「教岩玄相和尚」を迎え開かれた寺院になります。その後、慶長十九年に日山天朔和尚が伽藍を建立、文化元年(1804年)現在の刈谷市にある「神守山楞厳寺」十七世印宗定海和尚が寺格をあげ「延命山地蔵寺」として開山しています。

大高山春江院と同様に、東海市の「祥雲山長源寺」の末寺となる曹洞宗の寺院になります。さらに由緒にある様に刈谷市の楞厳寺(りょうごんじ)との関係も深いそうです。楞厳寺には刈谷城を本拠とした刈谷水野家の菩提寺でもあります。

天神社

愛知県大府市長草町本郷四十四 GoogleMap

明応三年(1494年)に地頭職「藤田民部」が知多郡英比ノ荘の開墾を行うに先立ち、元々民部の屋敷にて奉祀していた菅原道真公を、社を築きこの地の産土神として迎えたのが天神社の創祀になります。

その後、「延命山地蔵寺」が天神社のすぐ隣に創建され、別当寺として天神社の祭祀を行っていくことになります。

天神社の「どぶろく祭」は非常に有名だったります。境内には「どぶろく酒造所」が設けられています。当然どぶろくもお酒ですので「酒造免許」を取得して製造していますが、神事の為なのか、酒造免許の違いなのかわかりませんが、振舞われたどぶろくを持ち出す事は禁止されていて、境内での振舞に限られているそうです。

共和山東光寺

愛知県大府市共和町五丁目一九二 GoogleMap

元々は豊明市にある「清涼山曹源寺/紹介記事」の境内にあった塔頭「東光庵」が天文年間(1532~55年)に創建されたことが事が始まりといいます。しかし、東光庵は、曹源寺住持が兼務し、無住の寺院だったといいます。

明治六年、小谷良器が東光庵の再興を発願し、観音堂が建てられいた現在の地に移転し、明治十二年、共和山東光寺として再興しています。この時、永平寺に六十世環渓密雲を開山開祖として勧請した事から永平寺の直末となっています。

本堂を参拝後、向かって左手奥にある観音堂の向かって左手に奉安されている四国直伝弘法七番札所の弘法大師像を納経させて頂いたあと、納経所にて朱印を頂きました。

東光寺に到着した頃から、急激に空気が変わってきた感じがしてきました。空を見上げると、まだ白雲が薄くかかっている感じで、すぐに雨が降る様な感じはしなかったのですが、どうも嫌な予感がしてまだ本当は何ヶ所か巡る予定だったのですが、東光寺での納経を終え、急遽帰路につく事にしました。

おかげで、ゴール地点となる「共和駅」にも立ち寄る事もなく、東光寺からそのまま国道23号線を使って一気に岡崎を目指してバイクを走らせています。嫌な予感は的中してほしくなかったのですが、23号線で矢作川を渡河した頃からぽつぽつと雨が降り始めてきて、こりゃヤバイなと思いながら自宅を目指していました。あと3~4分で着くくらいの場所から本格的に降り始めてきて、中途半端にびしょ濡れと言う運がいいのか悪いのかよくわからない状態で帰宅する事に・・・。

知多半島全部盛り3日目の予告

2日目に行きたいと思っていた場所の残りを合わせて3日目の行程を考えていきたいと思います。普通で考えれば、このまま東海道本線に沿って大府駅方面に向かいそこから東浦町方面に知多半島の三河湾側を南下していくのが王道ルートの様な気もしますが、さてどんな3日目になるかこうご期待です。