ONE POINT

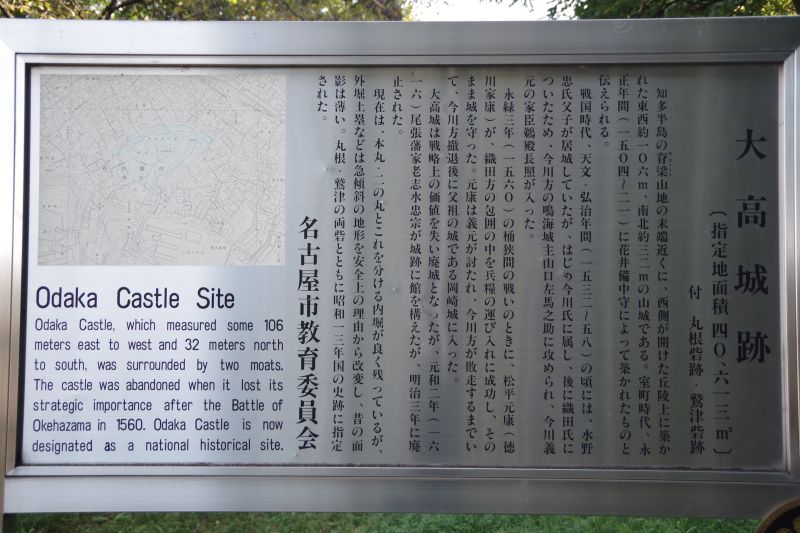

名古屋市緑区大高町にある国指定史跡になっている「大高城」の紹介です。永禄三年(1560年)に起きた桶狭間の戦いにおいて大高城の名前は知られる事になります。

桶狭間の戦いが起こる前夜、今川義元率いる大軍の第一軍を任されていた「松平元康」は織田信長が築いた砦により兵糧不足に陥っていた大高城への兵糧入れを成功させています。この事で知名度を大きく上げている大高城ですが、それ以外については正直よくわからないと言っても過言ではないかと思います。江戸時代になると廃城となっていた大高城址に尾張徳川藩の家臣「志水氏」が館を構え明治維新まで続いていました。

城郭情報

| 城名 | 大高城 |

| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区大高町城山地内 |

| 築城年 | 永正年間(1504-21年) |

| 築城主 | 花井備中守 |

| 城形式 | 平山城 |

| 遺構 | 堀跡、土塁跡 |

| 規模 | 東西106m、南北32m |

| 備考 | 国指定史跡(昭和十三年指定) |

訪問日:2020年10月7日

沿革・詳細

永正年間(1504-21年)に尾張守護「斯波氏」の家臣「花井備中守」によって築かれた城であると伝えられています。

斯波氏と言えば、細川氏、畠山氏と共に管領職に就く事が出来る名門の家柄としても有名ですね、当時の尾張守護である「斯波氏」は室町幕府有数の守護大名でしたが、徐々に勢力を落とし永正年間は尾張国と遠江国の二か国の守護大名となっていました。将軍に次ぐ幕府の要職である「管領」に就く三管領と呼ばれる細川氏、畠山氏と共に名を連ねる一族になります。

そんな名門の斯波氏ですが、永正年間の頃には、尾張国と遠江国の二か国のみの守護となっていました。遠江国は元々守護であって駿河の今川氏が奪還を目指し勢力を伸ばしてきており、その勢力に押されている状況でした。そんな中、永正十年(1513年)、時の斯波氏の当主「斯波義達」は尾張国守護代の織田氏の意見を退け、今川氏の進行に対する反撃として、遠江国の国人衆の軍勢も併せて、遠州(駿河国)への軍を進めてきますが、今川家臣「朝比奈泰以」率いる軍勢に大敗してしまいます。

斯波義達が尾張国に戻ると、遠州進軍に反対の立場だった尾張守護代「織田達定」が叛旗を翻しますが、鎮圧し達定は自害します。尾張国をなんとか建直した義達は再び今川軍と対決しますが、再び大敗し今度は自らが今川軍に捕らえられてしまいます。同じ足利一門という事で、命までは取られませんでしたが、剃髪させられ尾張国に送られてしまった為、尾張国人衆の信頼も失い、尾張国内での地盤を失う事になっていきます。

その後、尾張国内での斯波義達の勢力の衰退に合わせて、大高城主も花井氏から緒川城主である「水野氏」に変わっていきます。少なくとも、天文、弘治年中の1532-58年には大高城主は水野氏の一族が城主となっていたそうです。(大高城跡に設置されていた説明板によると水野忠氏親子が城主であると書かれていますが、水野氏の家系図には「水野忠氏」なる人物は記載しておらず詳細は不明となっています。)

元々水野氏は今川氏と同盟関係であり、今川=松平=水野vs織田という勢力争いだった所、水野信元が水野宗家といえる緒川水野氏を継ぐと、今川氏との同盟を破棄し織田信秀と同盟関係を結ぶことになっていきます。(この信元の行動により、徳川家康の母親「於大の方」は松平広忠と離縁となり水野信元の元に戻る事になります。)しかしその後織田信秀が亡くなり織田信長が家督を継ぐと、鳴海城主だった「山口教継」が織田家に叛旗を翻し、今川義元に従属する事になります。この時、沓掛城と共に大高城も山口教継の策略によって今川方の手に落ちてしまったと言います。

鳴海城と共に尾張国内における対織田信長の最前線の城の一つとして、今川軍が駐屯していた様ですが、織田信長が大高城を包囲する為、「鷲津砦/紹介記事」、「丸根砦/紹介記事」などを築いた為、大高城は陸の孤島となっていたと考えられます。永禄三年(1560年)今川義元が大軍を率いて駿府城を発ち、尾張国に向かったのは、以前は上洛する為だと言われていましたが、近年では、織田信長によって包囲された大高城、鳴海城を開放し、尾張国内での今川氏の領地を拡大させる為だと言われています。

桶狭間の戦いの前夜、今川軍の第一陣である松平元康は織田軍の砦によって兵糧攻めを受けていた大高城への兵糧入れを成功させ、そのまま松平元康は大高城の城主となったとされます。元康はその後、丸根砦を攻め落とし、大高城に戻ると休息していたといい、この休息中に桶狭間の戦いが起こり今川義元が討ち取られてしまい今川軍本隊は壊滅状態となり駿府に向けて敗走していました。敵将となる叔父である水野信元から義元討ち死にの報を知らされると、大高城を三河に向けて抜け出たと言われています。(一説には水野信元の家来が松平軍を先導したとも言われています。)

松平元康が退去した大高城にはすぐに水野信元が軍勢を送り、大高城を奪還しています。元々桶狭間の地は織田氏の領地ではなく、水野氏の領地であったとも言われていますね。

その後、水野信元は武田家との内通の嫌疑を受け、殺害されてしまい、旧水野氏の領地は佐久間信盛に与えられることになります。一説では信元の武田家内通は佐久間信盛の讒言とも言われています。この頃には大高城は廃城となっています。

当サイトでは、桶狭間の戦いの史跡を紹介している特集ページを作成中です。随意更新中ですので是非こちらも見てみて下さい。

愛知県下新十名所

「」は昭和二年に昭和二年に新愛知新聞社(現:中日新聞)が読書の方達からの投票によって愛知県の新しい十名所を決定しようという企画「愛知県下新十名所」において「3839票」を集めて「第37位」になっています。

| 大高鷲頭城址 | 37位/57位 | 3,839票 |

鹿乗橋(愛知県瀬戸市/春日井市)愛知県下新十名所

瀬戸市と春日井市との市境となっている庄内川に架けられた「鹿乗橋」の紹介です。愛知県下新十名所の投票において22位にランクインしており往時はかなり注目を集めていた観光地に架けられたランドマーク的な橋だった様です。

松洞山龍泉寺(名古屋市守山区竜泉寺)尾張四観音

尾張四観音、尾張観音霊場にその名を連ねる名古屋市守山区にある天台宗「松洞山龍泉寺」の紹介です。寺伝では伝教大師(最澄)による創建であると伝えられる古刹であり、また弘法大師(空海)も参籠し宝剣を奉納したとも伝えられています。

愛知県下新十名所と名古屋新十名所を巡る:第2弾ー竜泉寺・鹿乗橋・櫻田景勝・山田元大将之社ー

2022年4月20日、愛知県下新十名所選定にノミネートされた鹿乗橋と龍泉寺を巡るあいちを巡る生活遠征編の立ち寄り先をダイジェストで紹介していきます。

少彦名神社(名古屋市中区丸の内)愛知県下新十名所

名古屋市中区丸の内三丁目に鎮座する少彦名神社の紹介です。江戸時代末期の頃からこの辺りは薬問屋街として発展し「薬祖神」として勧請創建された神社になります。現在でも薬関連の方からの崇敬厚い神社になります。

愛知県下新十名所と名古屋新十名所巡り ー京町薬祖神・闇之森・榎ノ権現・久屋金刀比羅社ー

2022年4月13日はどこ行こう 令和四年(2022年)の連載企画として紹介して生きている「愛知県下新十名所巡り」も早いもので第7弾となります。今回は名古屋市中区丸の内三丁目という名古屋市の中心地にある「京町薬祖神」を中心に巡っていく事にします。何度も愛知県下新十名所の紹介記事の中で紹介していると思いますが、愛知県下といいつつ名古屋市内の名所については殆どノミネートされていません。これは愛知県下新十名所選定以前の大正十四年に「名古屋新十名所」が選定された事が影響しているのは間違いないかと思います。 名古 ...

訪問記

「辻の秋葉社/紹介記事」が鎮座する三差路から南に70mほど進むと、名古屋市が設置した「←大高城跡」と書かれた道標となる標識が見えてきます。矢印が指し示す方向を向くと、正直、事前に情報を得ていないと、え?ここ曲がった先にあるの?と思ってしまう感じの狭い路地を進んでいく事になります。こんな狭い道が続く大高城跡ですので、駐車場はまったく整備されておらず、車で向かう場合は大高駅近くのコインパーキングに車を停めて徒歩にて向かう事になります。

路地を進んでいくと、前方にこんな感じの大高城跡公園が見えてきます。丁度この写真を撮影している左右両側に大高城址の石碑とステンレス製の説明板が設置されています。

大高城の縄張りがよくわからないので、大高城址公園の表側になるだろう場所に大手門とかの城門が設置されていたのかなとは思うのですが、それらしき遺構は全く無いです。

登坂の登って進んでいくと、広い曲輪跡にでます。この辺りが二の丸でしょうかね。定期的に草刈りはされているとはおもうのですが、10月だというのに、草は伸び放題に伸びていて、草の間に隠れていたであろう蚊の大軍が自分の周りをうろうろし始めている感じです。まだまだ虫よけスプレーは必需品なようです。

広がっている二の丸だろう曲輪の先には空堀跡の間に設けられている土橋があって、その先にさらに曲輪が見えています。堀跡の写真も撮影したのですが、木々が生い茂っていて今一堀の感じが分からない残念な写真になってしまいました。

うーん、堀の感じがさっぱり伝わりませんね・・・・。申し訳ないです。

一段高くなっている場所に神社が鎮座していました。この神社が城山八幡社になります。大高城址に館を構えた尾張徳川家の家臣「志水氏」が館を構えた時に、武士のみ参拝を許された神社としたと言われていて、明治維新により志水氏が去り、武士階級がなくなると残念ながら衰退してしまった神社となってしまった様です。この八幡社については次回紹介して以降と思います。

所在地を地図で確認

| 城郭名 | 大高城 |

| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区大高町城山地内 |

| 最寄駅 | JR東海 東海道本線「大高駅」徒歩9分 |