ONE POINT

東征を命じられたヤマトタケルが伊勢国から尾張国に向けて海路で向かったとされ、ここ船津神社の境内地周辺に上陸したというヤマトタケル東征の伝承地になります。祭神をみるとヤマトタケルとの結びつきは中々感じられないのですが、境内社に「源大夫社」があり、祭神として「小止与命、建稲種命、宮簀媛命」の三柱が祀られている辺りにヤマトタケルが降り立った場所と、尾張国造としてヤマトタケルに深く関わっていく人物を奉る神社が同じ境内地に鎮座している辺りにヤマトタケルとの結びつきを感じます。

神社情報

| 神社名 | 船津神社 |

| 鎮座地 | 愛知県東海市名和町船津一番地(Googlemap) |

| 例大祭 | 九月二十六日 |

| 創 建 | 伝:応仁天皇御代(400年) |

| 御祭神 | 建甕槌神 塩土老翁神 |

| 旧社格 | 郷社 |

| 神名帳 | ー |

境内社

| 境内社 | 摂社二社 鷹宮前社:天鈿女大神、猿田彦大神、相殿・武内宿称 源大夫社:小止与命、建稲種命、宮簀媛命 末社十一社 山神社:大山祗神、大山昨神 猿田彦社:猿田彦神 御嶽社:大己貴神、少彦名神 稲荷社:倉稲魂神 秋葉社:火之加具土命 津島社:建速須佐之男命 伊勢神宮:天照皇大神 豊受社:豊受姫神 神明社:天照皇大神 船津天満宮:菅原道真 白龍社 |

文化財

| 国 宝 | ー |

| 国指定 | ー |

| 県指定 | ー |

| 市指定 町指定 村指定 | ー |

参拝情報

| 御朱印 | 〇/不在時が多いが社務所が開いている時は頂ける様子 |

| URL | ー |

| 駐車場 | 〇 |

| 参拝日 | 2020年9月17日 |

御由緒

ヤマトタケル東征伝承地のひとつになります。ヤマトタケルがこの地に降り立った時はこの船津神社が建っている場所辺りまで伊勢湾が広がり、松林のある海岸が続いていたんだと思われます。

社伝では十五代応神天皇はヤマトタケルの孫に当たる天皇になります。応神天皇の御代に、祖父であるヤマトタケルの伝承が残るこの地に御社を建立しています。この時御祭神として祀られたのが「船戸大明神」(船津神社の境内にある由緒板では「船渡大明神」)になります。現在の御祭神は「建甕槌神(建御雷神)」ですので、船戸大明神とは同一視されていたのでしょうか・・。この辺りについてはよく解りません。

平安時代になり、かの有名な「平将門の乱」が起こります。坂東を舞台にかなり大規模な武力蜂起となり、都から討伐軍が編成され、天慶三年(940年)藤原忠文が征東大将軍に任ぜられます。坂東に向けて進軍に際して、この当時も桑名から熱田や名和へ船で伊勢湾を横断していたのか、または、海が徐々に後退して現在の海部郡周辺も徐々に陸地化し始めて、陸路が向かう事が出来たのか(江戸時代なんかでいう所の佐屋街道ですかね。)は不明ですが、藤原忠文が船津神社に参篭しているようです。

藤原忠文が征夷大将軍として坂東に向かいますが、平将門の乱は忠文が坂東に着陣する前に「平貞盛」・「藤原秀郷」らによって鎮圧されています。そして、翌天慶四年(941年)には瀬戸内海を中心にして武力蜂起した「藤原純友の乱」を鎮圧すべく征西大将軍に任ぜられ、軍勢を率いて西国に向かいますが、こちらも「大蔵春実」らによって鎮圧されています。

現在社宝となっている「達磨正宗」は、今川義元所縁の刀になります。永禄三年(1560年)尾張国に進軍した今川義元は、船津神社に伝わる名刀「三条小鍛治宗近」と自らが所有していた「正宗」をとり替えたとされています。

平安時代、京都の三条に居を構えたことから「三条宗近」と呼ばれる刀工です。現存する有名の刀剣は非常に数が少ないとされ、徳川家伝来の「三日月宗近」が国宝に指定されるのを筆頭に重要文化財に指定されている刀もあります。船津神社に伝わっていた三条宗近作の刀剣が今川義元の元に移った後どうなってしまったのかは不明です。なにせ、とり替えてすぐ桶狭間の戦いで討死してしまっていますから・・・。

この地は、日本武尊御東征の時、伊勢より海を渡られ、ここに御船を着け、縄で松ノ木につながれたので、名和船津の地名となった。社伝には、十五代応神天皇の御代(400年)お社を建てられ、船戸大明神の号を賜わり、縄三郷の総氏神であった。天慶二年(939年)勅令で社殿を造営。四種田(御供田、土器田、油田、番匠田)を賜わり神領となる。時に平将門の反乱を鎮めんと、藤原忠文(征夷大将軍となり)、東征の途次、武運を当社に祈願した。それより国司、地頭の崇敬あつく、遠近より祈願多くなる。平治元年(1159年)野間の長田忠致が源義朝をだまし討ちで殺す。義朝の家来渋谷金王丸、長田のあと追うも神前をすぎ橋をわたらんとしたが馬進まず。これ船津大神の神威なりと恐れ、神前に三条宗近の名刀を捧げて通る。世に「下馬代の宝刀」といい、その橋を今トドメキ橋という。永禄三年(1560年)今川義元桶狭間の陣の際、政宗の刀ととり替える。これを達磨正宗という。南北朝の頃は戦乱つづき、神事も衰退したが、神主藤原朝臣早川吉定は大いに力を尽くし、応永二十五年(1418年)社殿を改修、天正十年(1582年)刈谷城主水野忠重、社殿改造費として船津山六町七畝二十七歩を寄進。元禄八年(1695年)尾張藩主徳川光友、天明六年(1786年年)徳川宗睦、参拝あり。弥々社頭は参詣者で賑わう。明治五年、村社に列し、同四十年十月二十六日、神饌幣帛料供進指定社となり、昭和十九年郷社に昇格した。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」

御祭神

- 建甕槌神

- 塩土老翁神

建甕槌神とは?

古事記では「建御雷之男神」と記されている神。

伊邪那岐と伊邪那美による神生みの中で火の神である「加具土命」を産んだ時、伊邪那美は陰部を焼かれてしまい絶命してしまい、最愛の伊邪那美を失った伊邪那岐は憎しみのあまり加具土命を剱で切り殺してしまいます。この切り殺した剱の根元から滴り落ちた血から生まれたのが「建甕槌神」であると書かれています。

建甕槌神は国譲りの段でにおいて「大国主に対し国譲りを迫る勅使の役」で登場します。そして国譲りに反対する建御名方神との力比べで圧勝し、国譲りが行われる事になったとしています。

また、建甕槌神は茨城県の鹿島神宮の御祭神として知られています。この鹿島神宮は古来より中臣氏の氏神として崇敬されており、春日神の一柱ともなっています。

御朱印帳の保管に

数年前より非常に集める方が増えた「御朱印」ですが、皆様は御朱印帳はどうやって保管していますか?神社・仏閣を廻って御朱印を受けているとあっという間に御朱印帳の冊数が増えていきますが、そのまま棚などに置いている方が多いのでは?。せっかくお受けした御朱印ですので、日本では古くから着物を始めとして大切なものを保管する為に使われていた「桐箱」に入れて保管した方がよろしいかと思います。

ぜひ、皆様も桐箱に御朱印帳を補完されてみたらいかがですか?

歴史探訪

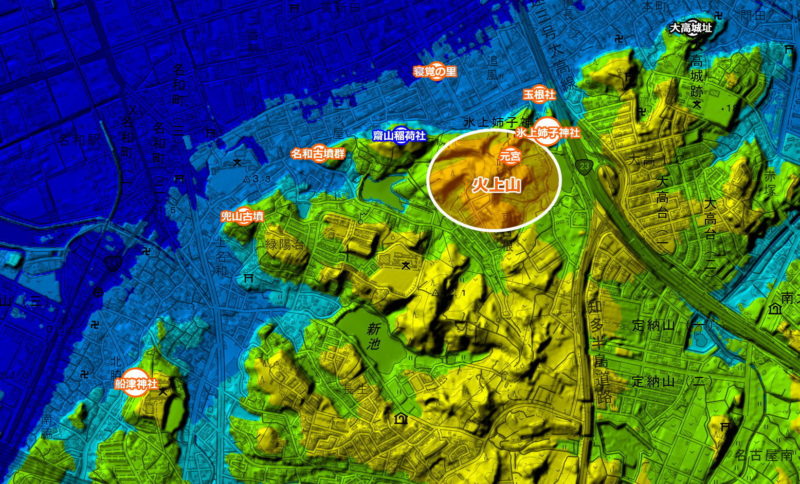

上記地図は、当時の海岸線の予想で、濃い青色は現在の海水面より3mほど高くした場合をしめしてます。一段薄くなった青色は6m、水色は12mとなっています。この地図で見て取れるのは、火上山周辺のヤマトタケルや建稲種命などの伝承地は当時は海沿いにあった事が見て取る事ができます。

ヤマトタケルが東征の際、桑名(尾津前)から船に乗り、航路にて伊勢湾を横断し、尾張国造である「建稲種命」を尋ねる為、館のある火上山を目指したと考えられています。そして火上山のすぐ近くの海岸ではなく、少し南西に位置する現在は「船津神社」が鎮座している辺りに上陸したと伝承されています。当然、ヤマトタケルは東征の為、少なくない人数の兵士も引き連れていたはずで、いくらヤマト朝廷に仕えているとはいえ、独立勢力ともいえる尾張国造の館のすぐちかくに軍勢を引き連れて上陸してしまえば、ある意味敵対行動ととられかねない為、少しはなれた船津神社が鎮座する辺りに上陸し、東征軍はこの辺りに駐屯していたのではないかと思います。

これからしばらくは、ヤマトタケルが尾張国造の「建稲種命」の助力を得て東征軍を再編、出発するまで滞在したという「火上山の屋敷」周辺を巡っていこうと思います。

愛知県下のヤマトタケル東征の伝承地を巡り紹介しています。是非こちらもご覧になってください。(2020.9.18現在まだまだ追記更新中です。)

参拝記

今回参拝する「船津神社」は東海市立名和小学校の西側に鎮座してます。元々は、名和小学校がある場所も含めて神社の境内だったんじゃないのかな?と思っています。歴史探訪の中で紹介している地図の船津神社の場所が海に張り出した小さな岬の様になっていて、さらに、名和小学校がある辺りが小高い山の様になっているのが見て取れるかなと思います。この先端部分がすべて境内地だったとしても違和感はないのかなと思うのですが。

境内入口

社号標が据えられて、かなり幅広な石段の参道が続く「船津神社」の境内入口になります。ここ船津神社の鳥居は、石段を上った先に据えられています。

社号標

旧社格である「村社」が合わせて彫られている大正九年建立の社号標です。

鳥居

石段を上がった先に扁額のない明神鳥居になります。境内の左右に石段が組まれていてなんとなく参道っぽく見る事が出来ますね。参道を進んでいくと

一部太鼓橋の様に集水菅を避けるように持ち上げられていて太鼓橋のようになっています。

祓戸

境内に組まれている石垣と同じ丸石を使用した基壇の上に石造の瑞垣が設けられた祓戸になります。

手水舎

木造銅葺四本柱タイプの手水舎になります。屋根勾配がかなり緩やかな手水舎で、全体の形状も比較的正方形に近く、どっしりとした印象を受けます。

狛犬

大正十一年生まれの狛犬一対になります。厚化粧に移り変わっていく直前の比較的シンプルな姿の狛犬です。

社殿

入母屋造銅葺妻入りの拝殿を有する社殿になります。

元々は拝殿の裏側は露天となっていて、かなり高く石垣が設けられている本殿に向かって石段が続いて、登った先に神門が据えられていたんだろうと思うのですが、RC造の幣殿または渡殿が設置されています。さらに、

幣殿を造営した時に合わせて設置されたんだろうと思われる庇が設けられています。参拝者用の庇といえば向拝になるかと思うのですが、あれを設置しようとするとかなり大ごとなので、こうした庇を設ける事はりにかなっているのかな?と思います。雨どいが設置できる拝殿ではあまり必要ないのかもあしれませんが、ここ船津神社の拝殿の屋根を見ていると雨どいがなく、雨が降った時は丁度参拝者が参拝している辺りに雨垂れが落ちてくる感じですので、この庇はかなり役立っているんじゃないのかな。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 船津神社 |

| 鎮座地 | 愛知県東海市名和町船津一番地 |

| 最寄駅 | 電車: バス:東海市循環バス北ルート「北協バス停」徒歩5分 |

ご自宅にお札は祀られていますか?

実家には神棚はあっても、今お住いの所には神棚がない方も多いかと思います。神棚には、日本の氏神である"天照大御神"とご自身がお住いの氏神様のお札を掲げると御神徳が宿るとされています。

賃貸住宅などに住まわれて簡単に神棚を掲げられないという方もお勧めなのが、

南向き、もしくは東向きになる様に、そして目線の高さより上になる様に、棚などの上において頂くとよいかと思います。是非、皆様もご自宅に神棚をご用意いただき、御札を納めてほしいなと思います。

神社誌作成プロジェクト