ONE POINT

倭姫命が天照大御神を祀る場所を探して旅をしている中で、社を築いて一時的に御神体を祀ったとする元伊勢伝承地であり、この伝承が創始であると伝えている酒見神社の紹介です。その後神宮より大邑刃自、小邑刃自が遣わされこの地で清酒を始めて醸造した事から清酒発祥の地とも言われています。

神社情報

| 神社名 | 酒見神社 |

| 鎮座地 | 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字宮山一四七六番地(Googlemap) |

| 例大祭 | 四月十六日 |

| 創 建 | 垂仁天皇十四年 |

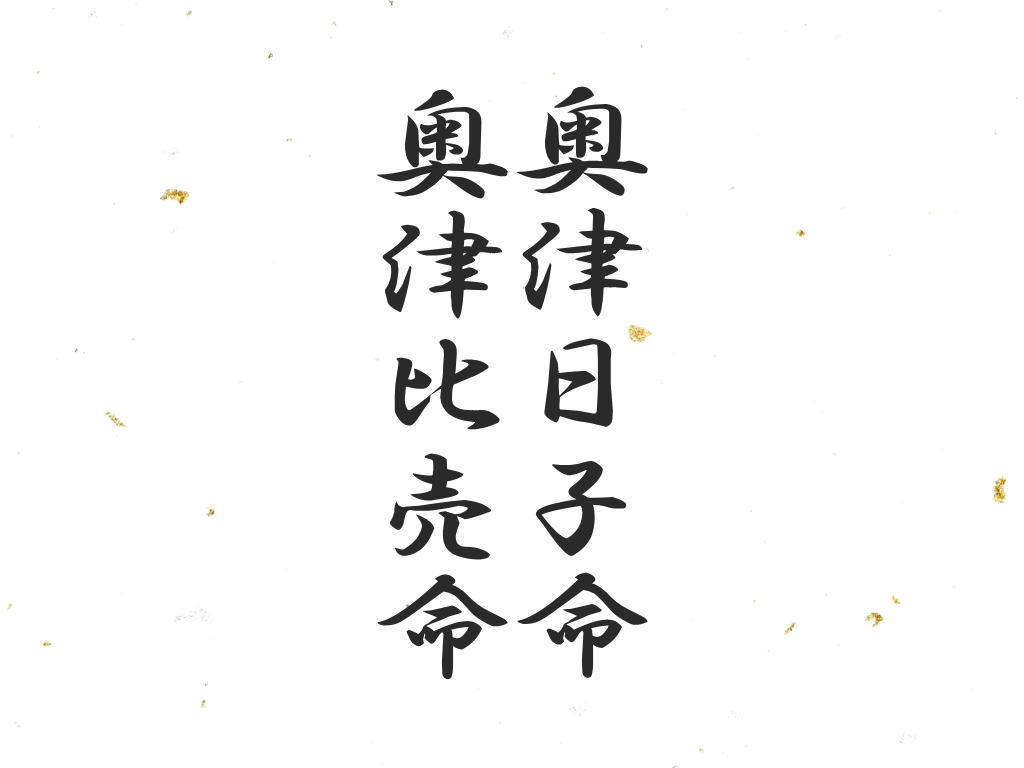

| 御祭神 | 天照大御神 酒弥豆男神 酒弥豆女神 須佐之男命 伊弉册命 倭姫命 |

| 旧社格 | 郷社(昭和二十一年に縣社に昇格か?) 延喜式内社 |

| 神名帳 | 延喜式神名帳:尾張国中島郡 酒見神社 尾張国神名帳:中島郡従一位 酒見明神 |

境内社

| 境内社 | 天王社 熊野権現社 水神社 秋葉社 山王社 |

文化財

| 国 宝 | ー |

| 国指定 | ー |

| 県指定 | ー |

| 市指定 町指定 村指定 | 半円方形帯変形四獣鏡 一面 |

参拝情報

| 御朱印 | 不明 |

| URL | ー |

| 駐車場 | 〇 |

| 参拝日 | 2022年3月23日 |

御由緒

酒見神社の創建は不詳ですが、伝承によると斎宮である倭姫命は大和国の笠縫邑に祀られていた天照大御神が鎮まるに適した場所を探し求め、最終的に伊勢にたどり着き、神託により皇大神宮(神宮内宮)を創建した。この道中において、尾張の神戸ともされる当地の神戸屋敷に滞在され、天照大御神の御神体を宮山の地に社を建てまつられたと伝えられいる。その後、倭姫命はさらなる地を求めてこの地を離れるが、この時建てらえた社が酒見神社の始まりであるとしています。

ポイント

この時建立された社は、「吹抜きの宮」であるとされ、丸柱を立て、草で葺いた屋根で一段高い場所に梯子をかけて御神体を祀り。腰板なども設けず、ただ板敷を貼るのみと伝えています。全国的に見ても吹き抜け造の本殿は非常に珍しい造りになります。

現在酒見神社の本殿裏手に鎮座している「倭姫神社」は吹き抜け造の社を本殿としているようです。酒見神社の本殿を囲む瑞垣内に鎮座している為、当サイトでは確認できませんでしたが・・。

斉衡三年(856年)九月、第五十五代文徳天皇の御代に、大邑刃自、小邑刃自が勅命により伊勢神宮より当宮山に遣わされ伊勢神宮に献選用の御神酒を造った。清酒の醸造は酒見が最初であり、酒見神は清酒醸造の元祖の神社であるとしています。

本殿脇に、大邑刃自、小邑刃自がこの時に持ってきたという大甕2個が地下1メートルに埋めたと伝えれ、現在では鎌倉時代のものと思われる常滑焼大甕2個が本殿裏手、前述の倭姫神社の社との間に埋められて、鞘堂に覆われています。

酒弥豆男神・酒弥豆女神

酒見神社の御祭神として祀られている酒弥豆男神・酒弥豆女神は大邑刃自、小邑刃自がこの地に御神酒醸造の為訪れた時に酒見神社に合祀した神であると伝えらているようです。

清酒の醸造

由緒では、酒見神社は前述のように清酒の醸造が初めて行われた場所であるとしていますが、同じ愛知県には同様に清酒の醸造が初めて行われた事が神社創建の初めであるとする神社が鎮座しています。

酒人神社

愛知県岡崎市島坂町に鎮座する延喜式内社である酒人神社。こちらの境内には「美酒発祥地」と刻まれた石碑が据えられています。石碑には「御祭神である酒人親王は当地で清酒の醸造に成功した為、当地を美酒発祥地とされる。」と記されています。

祭祀に御神酒は必要不可欠となっており、全国各地にこうした清酒発祥の地って点在しているんじゃないのかなと思います。元々清酒の技術は渡来人によって全国各地に広まっていったとも言われているので、渡来人が移り住んだ先には清酒発祥の地があるのかもしれませんね。

創建は明らかでない。「尾張志」に「酒見ノ神社、神名式に中島郡酒見ノ神社と見え本国帳に従一位酒見明神一本須見とありと記せり。皇子沙汰分云尾張国酒見御厨とある旧地にて本神戸村なる神明社里俗北大門名神と申す。本国帳集説に古伊勢大神宮三節祭有缶申之式今尚存其遺意按酒見者酒彌豆畧語而外宮酒殿坐宇賀乃咩命也今神明社境内古大甕存矣実古代者也と見えたり。」とある。明治三年九月郷社に列格さる。同四十年七月二十日字天王八八五番地無格社町田社を合祀する。昭和二十年七月二十二日、空襲により本殿他被災。同三十六年四月九日、社殿造営、復興す。同二十年十一月十日、県社に列格した。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」

御祭神

- 天照大御神

- 倭姫命

- 酒弥豆男神

- 酒弥豆女神

- 須佐之男命

- 伊弉册命

倭姫命が天照大御神の御神体(八咫鏡)を祀る場所を探して全国を巡っている途中に此の地を訪れ、御神体を祀る社を建立した事が酒見神社の創始としている事から、酒見神社の主祭神は天照大御神であるとしています。

須佐之男命と伊邪那美は由緒で出てくる明治四十年に合祀した町田社の御祭神だったと思われます。

御朱印帳の保管に

数年前より非常に集める方が増えた「御朱印」ですが、皆様は御朱印帳はどうやって保管していますか?神社・仏閣を廻って御朱印を受けているとあっという間に御朱印帳の冊数が増えていきますが、そのまま棚などに置いている方が多いのでは?。せっかくお受けした御朱印ですので、日本では古くから着物を始めとして大切なものを保管する為に使われていた「桐箱」に入れて保管した方がよろしいかと思います。

ぜひ、皆様も桐箱に御朱印帳を保管されてみたらいかがですか?

参拝記

酒見神社は一宮市を南北に走ってる県道190号線の酒見神社前交差点の所に鎮座しています。酒見神社の境内に参拝者用の駐車場が用意されているのですが、車用の出入り口がわかりにくい場所にあるので、注意してください。(車用出入口は県道190号線側には無く、一本西側に入った路地にあるのですが、一方通行の路地となっているので注意してくだい。)

境内入口

県道190号線の酒見神社前交差点に向かって社殿から真っ直ぐ参道が伸びています。神社は「南入境内、南向社殿」という神社様式が基本となっています。しかし、ここ酒見神社の社殿配置は「北入境内、北向社殿」となっています。なぜこんな変則的な社殿配置となったのか・・・、これにはこの酒見神社から北側にある「目久井古墳(今伊勢古墳群)」があり、現在今伊勢車塚古墳と呼ばれている古墳に酒見神社の御祭神を葬ったという伝承があり、この古墳に社殿が向いているとからだとされています。

酒見神社の境内入口は、幟掲揚ポール、石灯籠一対、社号標、石造神明鳥居が据えられています。

社号標

境内入口部分に社号標が二基据えられていて、上記の写真の社号標は戦前からの社号標になるようです。そして、下記の写真の社号標は戦後に据えられた物で、この書体が後に総理大臣となる海部俊樹氏が官房長官時代に記したもののようです。

参道

鳥居から社殿を望みます。参道の両脇には桜が植えられていて春には桜が咲き乱れるのでしょうね。どんど焼の煙と相まって中々幻想的な雰囲気に写っています。

手水舎

木造銅板葺四本柱タイプの手水舎になります。中々の角度の転びが各柱に付けられているのが特徴になるかと思います。

蕃塀

木造銅板葺き屋根で石柱の支え柱が設けられた蕃塀です。袴腰みたいな囲いが設置されているのですが、結構バランスがとれています。

狛犬

昭和六年三月生まれの子乗り玉乗りの狛犬になります。全体のバランスが現代型とほぼ遜色ない造りになっていますね。

蝋燭台

造営工事によって現在では端に寄せられた形になっていますが、石造蝋燭台がありました。それぞれの境内社にも蝋燭台が設けられているようです。

二の鳥居

酒見神社の社殿配置の特徴として、蕃塀と社殿の間が離れていてその間に鳥井が据えられている所でしょうか。

社殿

社殿は尾張造の社殿を現代的な拝殿、祭文殿、本殿を一体とした造りとなっています。そして祭祀の際、拝殿内で参列者が並ぶ場所は土間造とした低床型の造りとなっています。

妻入拝殿の一間分が外陣として向拝の様な造りとなっています。切妻妻入りの拝殿の場合、切妻破風を設けるか、ここ酒見神社の様に一間外壁を内側に食い込ませたような造りとするかに分かれている感じですね。

磐船

この地で清酒が造られた時に使用されたとする磐船になります。なぜ磐船と呼ぶのかは不明ですが、酒を絞り出すときに使われたのでしょうかね。

現在、鞘堂に覆われている磐船になります。風化の為か多分原形をとどめていないと思われます。正直、これを清酒造りのどこで使ったのか・・さっぱり自分にはわかりませんん。

境内社

熊野社・天王社

秋葉社

山王社

水神社

皇大神宮遥拝所と栄水の井

社殿左手に皇大神宮遥拝所とその隣に元々襟足地となっていた栄水の井になります。この井戸の水で古来神宮に献上する酒を造っていたとし、その後神職は神饌をこの井戸水で清め、自らの禊を行っていたそうです。この井戸水で禊をし除厄招福を祈願すれば無病息災延命長寿家内安全商売繁盛などの御神徳があるそうです。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 酒見神社 |

| 鎮座地 | 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字宮山一四七六番地(Googlemap) |

| 最寄駅 | 電車: バス:名鉄バス「酒見神社バス停」徒歩1分 |

ご自宅にお札は祀られていますか?

実家には神棚はあっても、今お住いの所には神棚がない方も多いかと思います。神棚には、日本の氏神である"天照大御神"とご自身がお住いの氏神様のお札を掲げると御神徳が宿るとされています。

賃貸住宅などに住まわれて簡単に神棚を掲げられないという方もお勧めなのが、

南向き、もしくは東向きになる様に、そして目線の高さより上になる様に、棚などの上において頂くとよいかと思います。是非、皆様もご自宅に神棚をご用意いただき、御札を納めてほしいなと思います。