神社紹介

| 神社名 | 天神社 |

| 鎮座地 | 愛知県安城市村高町藤野元九十七番地 |

| 御祭神 | 菅原道真、瀬織津姫命 |

| 旧社格 | 神饌幣帛料供進指定村社 |

| 創 建 | 不詳 |

| 神名帳 | ー |

| 境内社 | 秋葉社 |

| 例祭日 | 十月二十五日 |

| 御朱印 | ー |

| H P | ー |

参拝日:2009年7月12日

再訪日:2020年6月15日

御由緒

詳細不祥となっているようですが、現在の安城市河野町、村高町、川島町と岡崎市下佐々木を含めた一帯を志貴庄藤野郷と呼んでいた様です。今では美矢井橋が架かっている辺りに、「藤野渡し」が設けられていた事からこの辺りは、交通の要所として非常に栄えていた場所だとされています。

鎌倉時代後期に成立した地方武士の「藤原長清」が選者の私撰和歌集である「夫木集(夫木和歌抄)」に藤野郷を歌った宗国の一首が残っているそうです。この宗国なる人物がどういった方なのかは存じていないのですが、有名な方なのでしょうか。

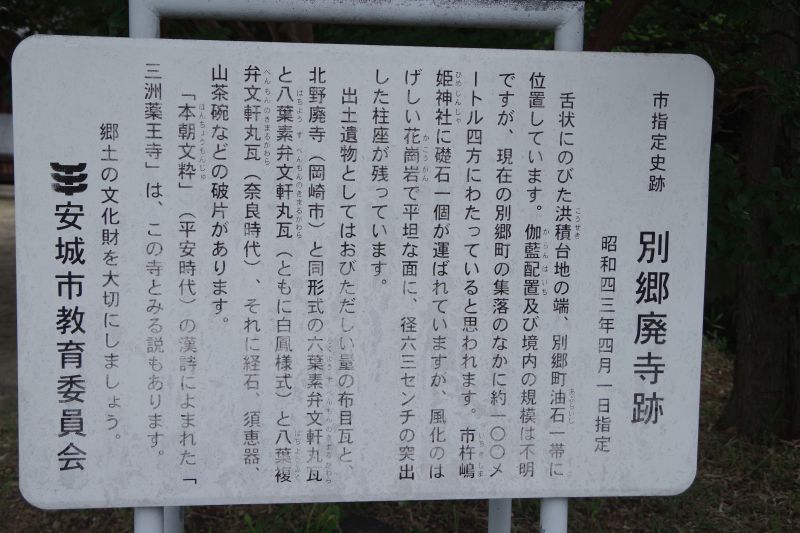

この藤野郷の伝承地が安城市の指定史跡となっています。

http://www.katch.ne.jp/~anjomuse/bunkazai_zuroku/fujinosato_denshouchi/index.html

本殿内に残された棟札に文化十四年丁丑年(1817年)奉造社殿とあり、元藤野郷の郷社で武家の幣帛、社領の寄進があった。明治五年十月十四日、村社に列格する。同六年、戸長高須小三郎宅失火により神社の古文書、社宝類を焼失した。同四十年一月、本殿を改築し同四十三年五月五日、字下川成鎮座楠森社を本社に合祀した。昭和七年十一月十七日、社務所を改築し、同八年一月十二日神饌幣帛料供進指定社となる。この地は古来、藤の名所として「夫木集」にも宗国の一首が残っている。「むらさきの 糸くりかくと みえつるは 藤野の村の 花さかりかも」

ー藤野里ー

芭蕉句碑(安城指定文化財)

芭蕉翁この地を通過の際、矢作川増水により渡れず藤野大社で一泊された時の作「咲くほどの藤野もゆかしはるのくれ」

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」より

歴史探訪

安城市小川町から矢作川右岸の堤防沿いに北上して「村高の大クス/紹介記事」までやってきました。この大クスからは堤防道路を離れて、真っ直ぐ北の伸びる道を500m程進むと村高町の鎮守社である「天神社」にたどり着きます。矢作川に架かる「美矢井橋」の右岸から南西方面を望むと、天神社の鎮守の森が見えるそんな距離になります。

ここ天神社を参拝するのは二度目となります。最初は2009年7月ですので、11年も前の事になります。まだまだ御朱印が一般的ではなく今の様に神社仏閣を巡る人も少なかった様に思えます。それがわずか10年でこれほどまでに御朱印を集める方が増えるとは思わなかったですし、御朱印を始める神社、寺院がどんどん現れるとも想像もできなかった訳で、隔世の感があります。

その当時の参拝記も以前自分が運営していたブログ記事とさせて頂いています。検索すればもしかしたら出てくるかもしれませんね。

旧碧海郡桜井町に当たる個所を巡っております。旧桜井町にあたる矢作川の堤防沿いには六社も神社が鎮座しており、そのいずれもが堤防と接した形で鎮座しています。矢作川堤防を走っていてもとても特異な場所になっています。そんな矢作川沿いの神社もすべて紹介しています。

[ad]

参拝記

美矢井橋西交差点を南に県道293号線を進んでいきます。400m程進むと左カーブとなり最初の十字交差点を右折して路地に入っていくと突き当りに今回参拝する「天神社」の境内が見えてきます。幟立石と鳥居の間に車を停めて参拝する形になるかと思います。

鳥居

昭和二十四年建立の扁額のある明神鳥居になります。

社号標

鳥居のある場所からかなり奥に入って据えられている旧社格も併せれ彫られている社号標になります。

天神社といえば、道真公の「使いの牛(神使)」が横たわった像が据えられてる所が多いかと思います。この牛の像ですが傷や病気の箇所をさすると回復するとの言い伝えがあるようで、特に「頭を擦ると知恵を授かり、賢くなる」と言われている事から受験シーズンともなると、牛の像の頭を撫でる受験生の人達が大変多くなるそうです。

実は10年前、ここ天神社を訪れた時、この牛の像の角部分が破損して鉄心がむき出しとなっていたんですが、修復されていました。

祓戸

境内の一角に設けられている「祓戸」(はらえど)になります。ほぼ正方形の基壇に瑞垣が設けられた石造物の一つになります。瑞垣の内側に植えられている榊の枝ぶりがかなりよく、根もしっかりとはって、いや・・はりすぎて基壇部分の石材に隙間ができつつありますね。

手水舎・水盤

手水舎は設けられておらず、露天の水盤が置かれていました。

狛犬

大正十四年生まれの玉乗りの狛犬一対になります。

社殿

入母屋造瓦葺平入の拝殿の社殿になります。

写真を見て頂くとわかるかと思いますが、社殿が鎮座している場所全体が境内にくらめて石垣を用いて嵩上げされています。

天神社の社殿だけでなく、境内社である秋葉社、そして社務所が一段高くなった場所に建っている事がわかりますね。天神社の本殿が鎮座している場所は更に一段高くなっていたりします。

境内社

宝形造の屋根を持つ境内社になります。中には複数社が鎮座していましたが、中央には秋葉神社が祀られているようです。その他は詳細不明です。

藤の里伝承地

由緒の所でも書いていますが、芭蕉が矢作川を渡河しようとしたら増水で渡れず、ここ藤野郷にて一泊した時に読んだ句が句碑に刻まれている。それがこれ。

この句碑がいつ頃設けられたのかは不明です。しかし芭蕉って東海道を通って大垣と江戸の間とかは歩いていたと勝手に思っていましたが、脇道ともいえるこの場所も歩いていたんですね。岡崎城下ではなく西尾城や蒲郡方面に抜けていったのでしょうか。

地図で鎮座地を確認

| 神社名 | 天神社 |

| 鎮座地 | 愛知県安城市村高町藤野元九十七番地 |

| 最寄駅 | あんくるバス1号安祥線「村高バス停」徒歩3分 |

ご自宅にお札は祀られていますか?

実家には神棚はあっても、今お住いの所には神棚がない方も多いかと思います。神棚には、日本の氏神である"天照大御神"とご自身がお住いの氏神様のお札を掲げると御神徳が宿るとされています。

賃貸住宅などに住まわれて簡単に神棚を掲げられないという方もお勧めなのが、

南向き、もしくは東向きになる様に、そして目線の高さより上になる様に、棚などの上において頂くとよいかと思います。是非、皆様もご自宅に神棚をご用意いただき、御札を納めてほしいなと思います。