ONE POINT

吉良家家臣で摂津源氏の後裔と称していた大河内氏の居城だった寺津城内に大河内氏の菩提寺として建立された臨済山金剛院の紹介です。

寺院紹介

寺院概要

| 寺院名 | 臨済山金剛院 |

| 所在地 | 西尾市寺津町馬場十四番地 |

| 創 建 | 不詳 |

| 宗 派 | 臨済宗妙心寺派 |

| 御本尊 | 薬師如来 |

霊 場

文化財

| 国 宝 | ー |

| 国指定 | ー |

| 県指定 | ー |

| 市指定 町指定 村指定 | 宝篋印塔 |

参拝情報

| 御朱印 | ー |

| URL | ー |

| 駐車場 | 〇 |

| 参拝日 | 2018年5月11日 |

御由緒

創建・由緒の詳細は不明。

金剛院が建つ寺津の地は鎌倉時代から戦国時代にかけて三河国碧海郡吉良荘を治めていた「吉良氏」の家臣であった大河内氏が治めていた場所になります。

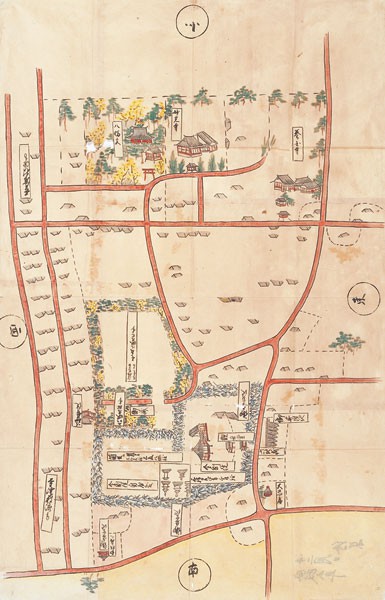

金剛院は寺津城主だった大河内氏が菩提寺として建立したと考えられ、古地図には寺津城内に金剛院が鎮座している事が記されています。

金剛院と寺津城

いつ頃の寺津の地図なのかは不明ですが、中央部分の四角に囲まれた部分が寺津城址になるようです。寺津城の南西に位置する部分に御堂の様なものが書かれていますがこれが今回紹介している金剛院になり、その隣の宝篋印塔の様な絵の部分はたぶん大河内氏の墓所になるのではないでしょうか。

寺津城の北側には寺津八幡社とその隣に養国寺が描かれていて、寺津城を中心として神社仏閣が点在する城下町が形成されていたようです。

寺津城址(現:瑞松寺)

吉良家臣「大河内氏」の居城

御朱印帳の保管に

数年前より非常に集める方が増えた「御朱印」ですが、皆様は御朱印帳はどうやって保管していますか?神社・仏閣を廻って御朱印を受けているとあっという間に御朱印帳の冊数が増えていきますが、そのまま棚などに置いている方が多いのでは?。せっかくお受けした御朱印ですので、日本では古くから着物を始めとして大切なものを保管する為に使われていた「桐箱」に入れて保管した方がよろしいかと思います。

ぜひ、皆様も桐箱に御朱印帳を保管されてみたらいかがですか?

参拝記

寺津八幡社から国道247号線を南に進み、「寺津町交差点」を東に、そして最初の交差点を南に進むと今回紹介する金剛院の門前に出る事ができます。国道と金剛院の境内の間に民家が建っていますが、もしかしたら本堂の大屋根がみえるかもしれません。

境内入口

山号が合わせて彫らた寺号標、薬医門の山門、そして何やら石碑が据えられています。

この石碑は・・・

「三河海岸第六十二番札所」と彫られています。

三河海岸大師霊場とは?

蒲郡市から西尾市を霊場とする新四国霊場。番所八十八ヶ所、番外八ヶ所、奥の院二ヶ所の合計九十八ヶ所の札所で構成されています。何時頃開創されたのかは不明ですが、札所石柱が据えられている寺院が多い事からも往時は非常にお遍路さんが多かった霊場なのではないかと思っています。

金剛院から徒歩圏内に三河海岸大師の札所となっている寺院が金剛院を含めて八ヶ寺もあり、寺津地区には寺院が非常に多く建立されていた事がわかります。寺津城の城下町の時代から江戸時代にかけて非常に栄えていた地域だったようですね。

観音堂

山門を潜ると三十三観音像が鞘堂の中に一列に並んで安置されています。

水盤

露天の水盤になります。中央に彫られた団扇紋は寺紋なんですかね。

本堂

寄棟造瓦葺平入の大屋根の下に庇が設けられていてその庇の一部が向拝となっている本堂になります。色々寺院も参拝させて頂いていますが、庇を向拝とする本堂はここ以外見たことがない気がします。

本堂脇に鎮座する地蔵大菩薩象になります。

自分の地蔵のイメージからかなり逸脱したお姿をしています。

大師堂

こちらは大師堂になります。

写真を撮り忘れてましたが、この大師堂の入口には「三河新四国第七十番札所」と掲げられています。1625年に開創した三河新四国八十八ヶ所の七十番札所としてこの金剛院が選ばれていたんですが、長い年月の中で三河新四国は一旦廃れてしまっていた様です。その後、もう一度札所を選定しなおして1964年に再興した形で開創したのが現在の三河新四国八十八ヶ所になります。

三河新四国といっても、新旧の霊場があるんですね。新しい三河新四国については、様々な情報があり、札所すべて把握できるのですが、(旧)三河新四国については、現在調査中・・・中々資料に行き当たらないんですよね・・・。

・2018.09.15追記

(旧)三河新四国の札所を調べることができ、金剛院は二十九番札所に選ばれていました。再興された三河新四国の札所には選定されていないので、掲げられていた「三河新四国第七十番札所」というのが何者なのか・・さらに謎が増えた感がします。

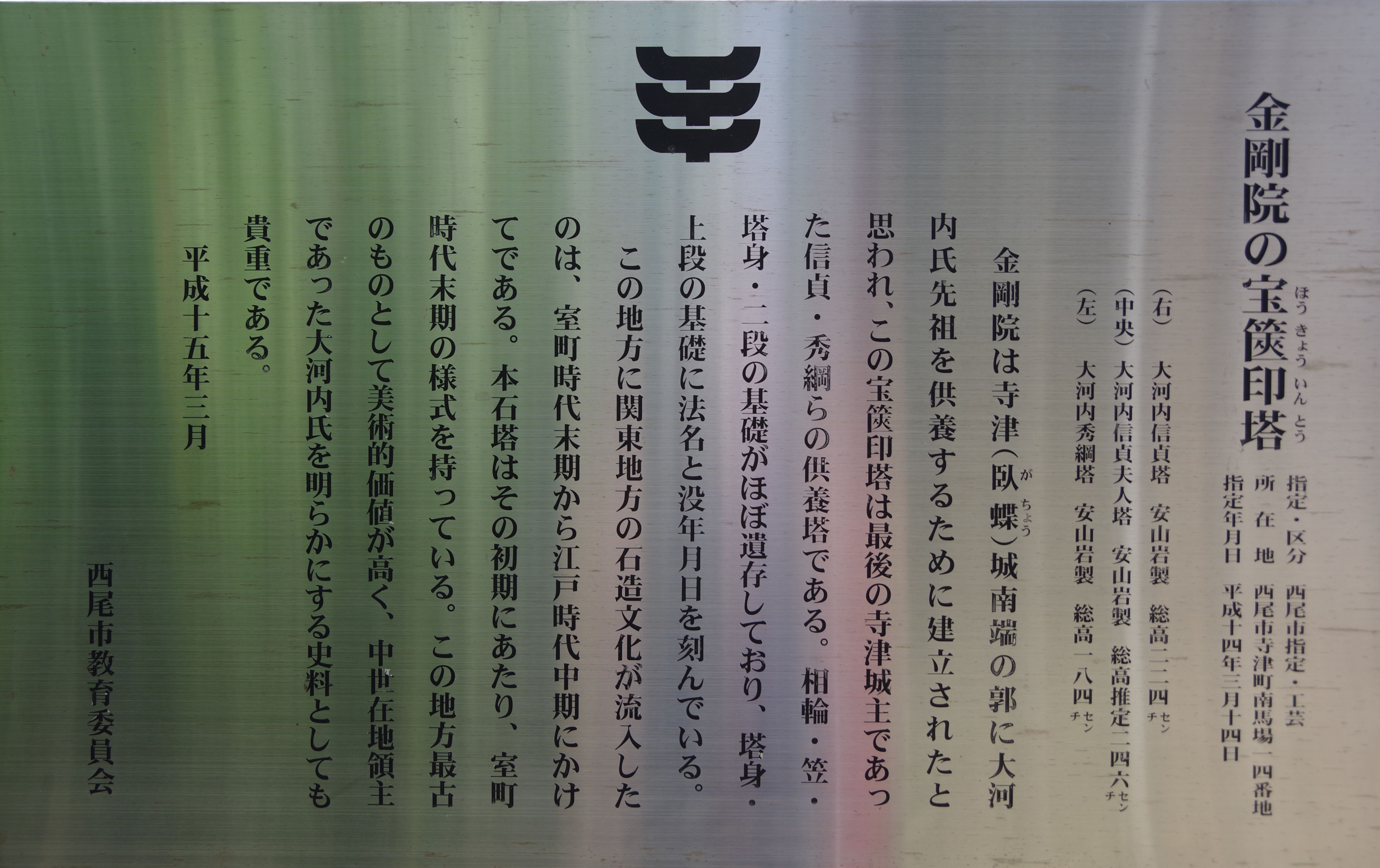

大河内氏供養塔

本堂脇には、現代の墓とは異なり、いかにも古そうな墓石の様なものがが並んでいます。

こんな説明書きが設置されており、大河内信貞、秀綱など寺津城主だった大河内氏の供養塔だそうです。関東地方の石文化がこの地方に流入したのは室町末期~江戸時代中期にかけてとあります。勝手に想像するに、大河内秀綱は徳川家康の関東移封で現在の埼玉県で代官として勤めていたそうで、当地で亡くなった後、遺灰の一部を生まれ故郷であるこの金剛院に埋葬する際に関東の様式の墓石を持ち込んだんだと思うのですが、どうでしょうかね。

大河内秀綱・大河内信貞夫人・大河内信貞

何基か横並びに並んでいますが、明らかに形状の異なる中央三基が大河内貞、信定夫人、秀綱の供養塔になります。また、そのほかの供養塔も大河内氏所縁の供養塔になり、大河内松平家の名前を見ることができます。

写真の手前数列の供養塔は、大多喜藩主の大河内松平家宗家の歴代当主の名前を読むことができます。江戸時代中期以降、この寺津辺りは大河内松平家(伊豆守系)の飛び領地だったこともあり、大河内氏の供養塔を建立しやすかったんだと思います。

大河内氏とは?

寺津城主だった大河内氏について解説しています。

長縄町の稲荷社から歴史の繋がりがあるところを紹介する企画「長縄町の稲荷社からどこまで歴史は繋がるのか?」第八回目の記事で霊場巡りが登場してきました。ただ、今回紹介している三か所の霊場すべてがいまいち詳細が分からない所ばかり・・・。

ただ、寺津を散策していると、街のいたるところに大師像や地蔵などが祀られていて、大師信仰をはじめとする仏教の活動がが非常に熱心な地区なんだなと感じ取ることができます。

そこで、次回から数回に渡って、寺津地区で参拝してきた大師に関連する寺院を紹介していこうと思います。

雑誌・マンガに加えて旅行雑誌の定番"るるぶ"も月額500円(税抜)で読み放題!

やはり、旅先の情報はネット検索もいいですが、るるぶなどの旅行ガイド雑誌が一番ではないかなと思います。ネット情報はどうしてもディープになりがちで、いざ旅行に行こうと思っても、俯瞰的な情報が不足しがちな気がします。 やっぱり、"るるぶ"を見ながら、旅の予定表を作っていくのも、旅行の醍醐味ですよね。

所在地を地図で確認

| 寺院名 | 臨済山金剛院 |

| 所在地 | 西尾地寺津町馬場十四番地 |

| 最寄駅 | 鉄道: バス:名鉄バス「寺津神社前バス停」徒歩3分 |

寺院・霊場巡りの際のバイブルに

元々、当サイトは神社巡りを通じて、皆様の住んでいる所にある"村の鎮守の神様"と呼ばれる神社を紹介してくサイトを目指していたんです。むしろ寺院については、縁遠いものとおもっていたんですよね。しかし、ちょっとした御縁で弘法大師霊場に出会い、そして愛知県では一番活動が盛んな"知多四国霊場"を巡礼、結願する事になりました。でも、神社の事はある程度知識があっても、寺院については未知の世界だったので、少しでも巡礼の時に役に立てばと思い、こちらの本を読ませて頂いております。

少しでも巡礼の時にお役に立てる事もあるかと思います。是非一度読んでみてくださいませ。