ONE POINT

西尾市寺津町に鎮座する旧県社に列格していた(寺津)八幡社の紹介です。寺津は江戸時代に「伊豆知恵」と呼ばれた老中「松平信綱」を輩出した大河内氏が鎌倉時代から室町時代にかけて拠点としてた場所になり、八幡社も大河内氏が創建した神社になります。

神社情報

| 神社名 | 寺津八幡社(登記上は八幡社) |

| 鎮座地 | 愛知県西尾市寺津町西市場四十一番地 (Googlemap) |

| 例大祭 | 十月二日 |

| 創 建 | 建久年間(1190-99年) |

| 御祭神 | 誉田別尊 |

| 旧社格 | 県社 |

| 神名帳 | ー |

境内社

| 境内社 | 秋葉社 琴平社 津島社 愛宕社 春日社 浅間社 神明社 白山社 |

文化財

| 国 宝 | ー |

| 国指定 | ー |

| 県指定 | ー |

| 市指定 町指定 村指定 | 和鏡 |

参拝情報

| 御朱印 | 〇(授与所が開いている時に授与して頂ける様です。) |

| URL | ー |

| 駐車場 | 〇 |

| 参拝日 | 2018年5月11日 |

御由緒

創建は鎌倉時代初期となる建久年間(1190-99年)であると伝えらえれる。八幡宮を勧請したのは、吉良氏の宿老となる大河内氏の祖「大河内顕綱」であるという。

大河内氏とは?

以仁王の乱(1180年)において討たれた源兼綱の子「源顕綱」が三河国額田郡大河内郷に逃げ落ち、この地を本貫として大河内姓を称したのが始まりとする一族。

顕綱は承久の乱において三河国の守護職に任ぜられた足利義氏の被官し、足方義氏の長子「吉良長氏」に仕え、吉良氏宿老として寺津の地を拠点とした。

吉良氏が西条吉良氏、東条吉良氏と分裂してしまうと、大河内氏は東条城を居城とした東条吉良氏の家老として仕えていくが、徳川家康による三河統一の中で東条城が落城すると大河内秀綱は家康に仕えていく事になる。秀綱の子「正綱」は長沢松平家の松平正次の養子となり大河内松平家の祖となる。

後に江戸幕府の老中となる「松平信綱」も大河内氏の出身である。

西尾市寺津周辺には大河内氏所縁の場所が数多く存在しています。

大河内氏の本城"寺津城"と寺津の界隈を散策する。

長縄町の稲荷社で"大河内小見"と出会い、様々なつながりを感じた中から、大河内宗家が城主だった"寺津城"を目指していきます。 西条吉良氏の宿老格だった"大河内"氏が代々領有してきた寺津の地で大河内10代目"大河内信政"が永正年間(1504年~21年)に築城しています。 寺津城の絵地図が残っていてそれを見る限り、複数の曲輪から成り立った城郭の様で、当時としてはかなり大きい城郭だったと思われます。 この寺津地域は碧海台地の南端に位置し、西、南は三河湾、東は弓取川(現:矢作古川)と三方を海や川に囲まれた台地であり ...

長縄町の稲荷社を参拝したら松平清康仮火葬の地に出会った。

2018年2月、まだまだ極寒の冬空の元、バイクで向かう先は、旧幡豆郡福地村長縄に鎮座する"稲荷社"である。この日は、長縄町から針曽根町を抜け、一色町の常夜燈を巡る予定だったのだ。この時は、稲荷社を参拝し、境内に据えられた常夜燈も写真を撮った上で、次なる神社へと向かっており、別段何かを感じることはなかった訳です。 その後、稲荷社の参拝記をアップする為に、愛知県神社名鑑や福地村誌を調べていると・・・なにやら稲荷社は寺津城を中心にこの地を納めていた大河内氏の庶流で長縄大河内氏が治めていた長縄城址に鎮座しており、 ...

兵道塚・徳玄塚(西尾市長縄町・観音寺境内)

松平元康と吉良義昭が東条城下で戦った「藤波畷の戦い」において戦死したとする二人の武将の供養塚が西尾市長縄町にある「観音寺」の境内にひっそりと据えられています。元々は東条城北側の駮馬山の山中に据えられていた塚ですが駮馬山の開発によって観音寺に移設されたんだとか。なぜ観音寺に移設されたのかと云うと・・・・。

観音寺(西尾市長縄町) ・西条吉良観音十九番札所

境内の一角に「松平清康公仮葬地之碑」が建立されています。江戸時代には幕府よりこの仮葬地によって毎年寄進を受けていたとか。また現在は藤波畷の戦いで戦死した大河内小見と徳玄の碑が移設されています。

巨海城址(西尾市巨海町)

巨海城 城 名:巨海城 鎮座地:西尾市巨海町宮西 築城年:不明 築城主:不明 城形式:平城 遺 構:なし 規 模:不明 訪問日:2018年5月11日 沿革・詳細 大河内氏の紹介の記事にも出てきてますが、1517年吉良氏の引馬荘の代官として派遣されていたのが、大河内貞綱、その弟である巨海道綱であると言われています。この巨海道綱が居城していたのが今回紹介する巨海城になります。 巨海城があったと推定されている場所は、現在の寺津小学校、中学校の敷地になります。この場所なんですが、愛知県の指定文化財になっている枯木 ...

「和名妙」に、この地は大川郷と称し、幡豆郡八郷の一つで開拓の古い所である。建久年間(1190年-99年)大河内顕綱の信仰深く、寺津城主大河内家の鎮守として社殿の改築、宝物を献進する。五代の孫教綱は暦応二年(1339年)五月、鏡面に武運長久を刻んで奉献、貞綱も刀剣を献進する。慶長十三戊申年(1608年)十一月二十五日、徳川家康、本殿を再興し将軍家の守護神として仰ぐ。家光が慶安年間(1648年-51年)朱印三十五石七斗を寄進、維新に到る。明治五年十月十二日、村社を列し、同四十一年十月二十六日、神饌幣帛料供進指定をうけた。大正五年九月一日、郷社に昇格し、同十年六月二日、県社に列格する。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」

御祭神

- 誉田別尊

御朱印帳の保管に

数年前より非常に集める方が増えた「御朱印」ですが、皆様は御朱印帳はどうやって保管していますか?神社・仏閣を廻って御朱印を受けているとあっという間に御朱印帳の冊数が増えていきますが、そのまま棚などに置いている方が多いのでは?。せっかくお受けした御朱印ですので、日本では古くから着物を始めとして大切なものを保管する為に使われていた「桐箱」に入れて保管した方がよろしいかと思います。

ぜひ、皆様も桐箱に御朱印帳を保管されてみたらいかがですか?

参拝記

三和湾に沿って走っている国道247号線沿いに寺津神社が鎮座しています。八幡宮の境内を避ける様に国道が右に軽くカーブしていて、南から北に進んでいくと、正面に八幡社の鳥居、社殿がほぼ直線に立ち並んでいます。この八幡社の南側に大河内氏の居城であった寺津城が建っていました。

境内入口

南入りの境内に南向きの社殿になります。

道路の感じから、元々は境内入口からまっすぐ南に向けて道路が伸びていたんだろうなと思わせる道路の構造になっています。

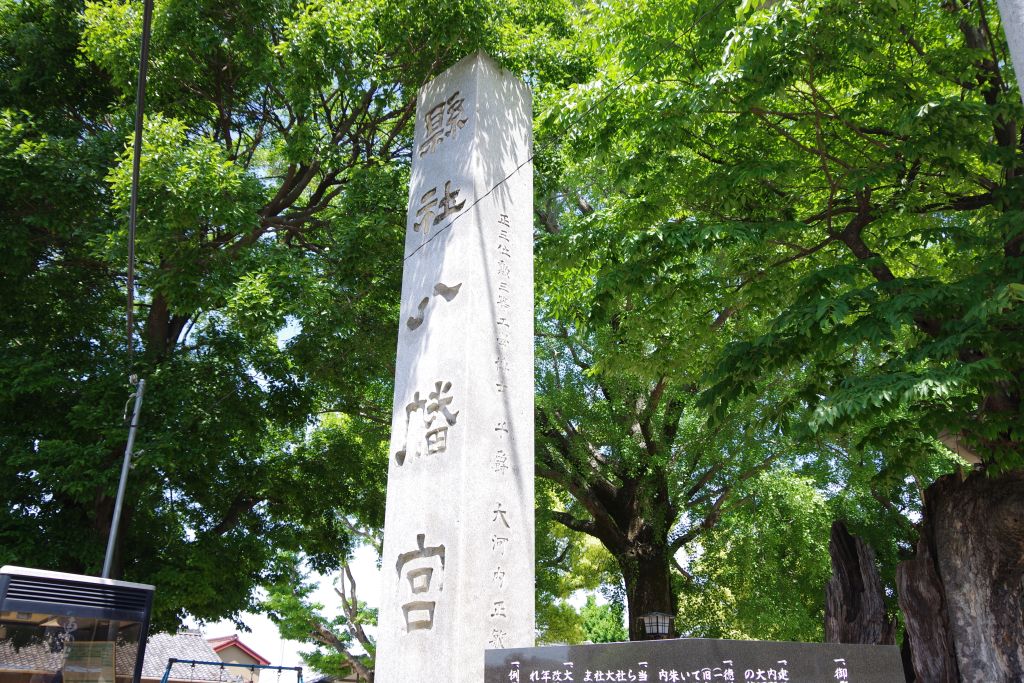

社号標

昭和十五年建立の旧社格"県社"が彫られた社号標になります。

ちなみに、この社号標を寄贈したのが大河内氏の子孫になる"大河内正敏"氏になります。

この大河内正敏氏は、貴族院の議員でもあり、理化学研究所の三代目所長も務めた方になります。

鳥居

建立年月を調べ忘れましたが、かなり大きな明神鳥居になります。

参道におかれた神道

八角形の五三桐の神紋が彫られた碑になります。神道とほられていて、参道の中心に立っている事から、参道の真ん中(正中)は神様の通る道という事で、参道の中心ではなく、少しずれたところを歩きましょうという意味がこの碑に込められているはずです。

以前、この八幡社を参拝した時にはこの碑は存在しなかったので、この10年ぐらいで設けられたものですね。

手水舎・水盤

非常に立派な木造銅板葺四本柱タイプの手水舎になります。ここまで重厚な手水舎を擁する神社も村の鎮守の神社では少ないですね。

以前参拝した時は、水が張られておらず水盤も乾いていたのですが、今回は水が張られていました。さらに、この龍をかたどった石造りの給水口から水が出ている所ももしかしたら初めて見たのかも・・・。

それほど、神社の手水が張られている所は珍しいという事なんですが・・・。

祓処

参道右手に置かれた祓所です。

梛の木

非常に繊維が多い為、葉が切れにくいという事から、縁結びとかのお守りに最適な木として有名です。また、和歌山県新宮市に鎮座する熊野速玉神社の御神木は天然記念物にも指定されている梛の木です。

御神馬舎

元々、神社に馬を奉納する文化があったそうなんですが、実際に馬を奉納されたら維持が大変なので、徐々に金属製の神馬象やこの八幡社にあるように建物の中に木製の神馬象を据えたりする神社が増えてきたそうです。さらに時代が下ると、こういった象も維持管理が大変なので、絵馬にかわっていったとか・・・。絵馬って神馬の代わりだったんですね。

御神水

謎の施設・・・御神水

井戸が掘られて実際ポンプを動かすと水が汲めます。飲めないそうですが・・・。

これもこの10年以内に設けられたものですね。

神楽殿

神楽殿と授与所が一体となった建物が社殿手前に置かれています。

入母屋造、妻入りの神楽殿、大祭以外は現代建築らしくシャッターが下りています。この辺りは昔ながらの木のはめ戸のが趣きがあっていいのになあと思うのですが、ガラガラで開け閉めできますからね・・・。

何気に書いてますが、神楽殿と授与所が一体となっているのもめずらしいのでは?

狛狐

生年月日が不明な狛犬一対になります。造形的には古そうな感じがします。

社殿

切妻造銅板葺妻入の向拝と高覧のある濡れ縁が設けられた拝殿を有する社殿になります。

三河国では妻入りの拝殿というのが非常に珍しい造りなのですが、拝殿の大きさもあって非常に迫力のある姿をしていますね。

妻入りの拝殿の特徴なのか、平入の拝殿に比べて奥行きがとられている気がします。

流造の本殿が鎮座しています。この本殿もかなり大きい造りになっています。

公爵徳川家達氏による扁額になります。

なぜ徳川家の方が?と思っていたら、愛知県神社庁の由緒書きと境内の由緒書きを合わせて考えると、慶長十三年に徳川家康が本殿を再興し、家光が将軍家の守護神として35石7斗の朱印地を寄進。さらに、寛永九年(1632年)に寺津領主松平正久により社殿を改築した祭に、徳川家康を祀っています。この縁から、徳川家達氏に書いてもらったんだと思います

境内社

社殿向かって左手にある境内社になります。

写真手前から、秋葉社、琴平社、津島社、(愛宕社、春日社、浅間社)合祀社、神明社、白山社の六社が鎮座しています。

この境内社の前には、灯篭も六基据えられています。

社殿向かって右手には護国神社が鎮座しています。

参拝を終えて

平成十九年に造営工事が行われた造営工事で、かなり一体的な設計が行われた様です。

今でそ、八幡社の北側にも住宅地が広がっていますが、明治時代まではこの八幡社が寺津地域の北端に位置していました。道路ができ、三河線が通り、街は大きくなっていますが、これからもこの寺津の鎮守として皆さんを見守り続けてほしいですね。

鎮座地を神社で確認

| 神社名 | 八幡社 |

| 鎮座地 | 愛知県西尾市寺津町西市場四十一番地 (Googlemap) |

| 最寄駅 | 電車: バス:名鉄バス「寺津八幡社前バス停」徒歩1分 |

ご自宅にお札は祀られていますか?

実家には神棚はあっても、今お住いの所には神棚がない方も多いかと思います。神棚には、日本の氏神である"天照大御神"とご自身がお住いの氏神様のお札を掲げると御神徳が宿るとされています。

賃貸住宅などに住まわれて簡単に神棚を掲げられないという方もお勧めなのが、

南向き、もしくは東向きになる様に、そして目線の高さより上になる様に、棚などの上において頂くとよいかと思います。是非、皆様もご自宅に神棚をご用意いただき、御札を納めてほしいなと思います。

矢作川神社巡り紀行

矢作川沿いに鎮座する神社を参拝、紹介をしております。興味がありましたら、順次更新しておりますので、のぞいてみてください。

矢作川沿いに鎮座する神社を参拝、紹介をしております。興味がありましたら、順次更新しておりますので、のぞいてみてください。

神社誌作成プロジェクト