神社紹介

| 神社名 | 吉田神社 |

| 鎮座地 | 西尾市吉良町吉田須原百二十番ノ一(GoogleMap) |

| 御祭神 | 天照大御神、譽田別尊、天児屋根命、迦具土命 伊弉諾尊、建速須佐之男命、玉依比売命、綿津見神 少名彦名命、伊佐波登美命、玉柱屋姫命 |

| 旧社格 | 神饌幣帛料供進指定村社 |

| 創 建 | 寛正年間(1460-65年) |

| 神名帳 | ー |

| 境内社 | ー |

| 例祭日 | 十月第二日曜日 |

| 御朱印 | ー |

| H P | ー |

参拝日:2017年11月22日

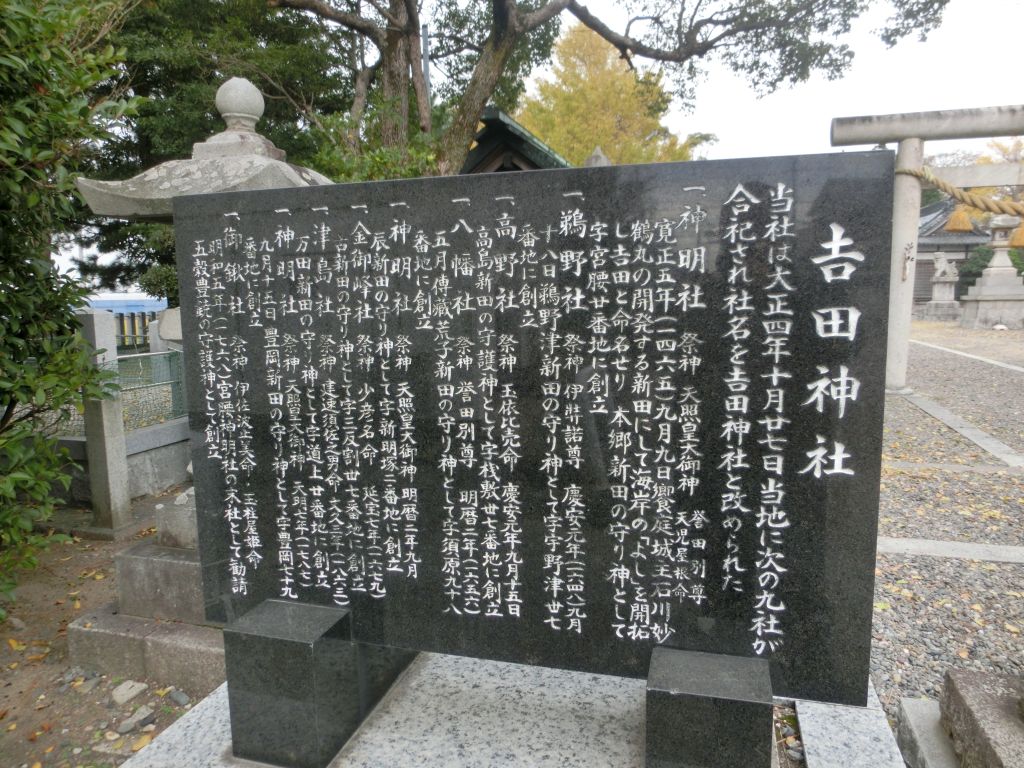

御由緒

国道247号線の吉田神社前交差点から北側に鎮座する吉田神社になります。交差点の辻には吉田行尭共同組合の建物がありますので、交差点と共にこの建物が一つの目印になるかと思います。

こちらの吉田神社は、大正期になり吉田地区の各地に鎮座していた神社を合祀した上で現在の境内地に遷座したという神社統合政策に則った神社であるといえます。吉田地区は江戸時代から順次干拓が行われていた場所で、新田と呼ばれる干拓地ができるたびにその干拓地の守護神が勧請されてきた歴史があり、各地に神社が鎮座していました。しかし、新田の守護神といっても非常に小規模な神社で合った為、一番古くに創建された神明社が各新田に鎮座する無格社であった神社七社を合祀した上で、現在の境内地に遷座し、この時に社名を吉田神社と改称しています。

寛正年間(1460-5年):字宮越に神明社を創建

明和元年(1762年):境内社として御鍬社を歓請

大正二年(1913年):無格社七社を本社に合祀

大正四年(1915年):吉田神社に改称した上で、元無格社八幡社の社地に遷座し、境内社を合祀

神明社を中心に年代順に並べると上記の通りの流れになります。

ちなみに、合祀された七社については、

神明社(指定村社) 祭神:天照皇大御神、誉田別尊、天児屋根命

・境内社 御鍬社 祭神:伊佐波止美命、玉柱屋姫命

鵜野社(無格社) 祭神:伊弉諾尊

・境内社 秋葉社 祭神:迦具土命

・境内社 津島社 祭神:建速須佐之男命

高野社(無格社) 祭神:玉依比売命

・境内社 綿津見社 祭神:綿津見命

八幡社(無格社) 祭神:誉田別尊

神明社(無格社) 祭神:天照皇大御神

金御峰社(無格社) 祭神:少彦名命

津島社(無格社) 祭神:建速須佐之男命

神明社(無格社) 祭神:天照皇大御神

これらの祭神をすべて本殿に合祀している為、紹介している様に非常に多くの祭神を祀る神社となっているので、歴史を遡らないと主祭神が見えてこない神社ともいえるのかなとおもいます。

社伝に、寛正年間(1460-5年)饗庭の城主石川妙鶴丸、新田を造成して鎮守の神天照大御神、天児屋根命、譽田別尊を祀る。明治五年十月十二日、村社に列格し、同四十年十月二十六日、神饌幣帛料供進指定をうけた。大正二年三月三十日、次の七社を本社に合祀した。

字鵜の津の鵜野社( 鵜ノ津新田開拓の守護神、慶安元年(1648年)九月十八日創建)

字機敷の高野社(慶安元年(1648年)九月十五日創建)

字須原の八幡社(明暦二年(1656年)九月創建)

字神明塚の神明社(明暦二年(1656年)九月創建)

字三反割の金剛峰社(延宝七年(1679年)九月九日、新田の守護神鎮座)

字道上の津島社(文久三年(1863年)六月十五日、万田新田の守護神)

字豊岡の神明社(天明七年(1787年)九月十五日、豊田新田の守護神)

大正四年十月二十七日、吉田神社と改称し、同年十月三十日、宮ノ腰二十番地より現社地に遷座した。

同日の大正四年十月三十日、

遷座に際し、神明社の末社であった御鍬社(明和五年(1768年)創建)を合祀した。

昭和二十年一月十三日三河地震により、社務所倒潰、社殿破損修理、同二十八年五月二日改築。同五十七年十月八日、社務所を改修した。

愛知県神社庁 発刊「愛知県神社名鑑」より

参拝記

愛知県の海岸沿いをぐるっと回る様に走る国道247号線にT字型の吉田神社前交差点があります。この交差点に吉田神社の参道が続いている形になっています。