ONE POINT

堀川の左岸に鎮座し境内に据えられた社号標には「名古屋城建設守護神」と彫られている新尾頭に鎮座する住吉社の紹介です。堀川の水運の安全を祈願する為に勧請されたと伝えれています。

神社情報

| 神社名 | 住吉社 |

| 鎮座地 | 愛知県名古屋市熱田区新尾頭一丁目九番地二十八(Googlemap) |

| 例大祭 | 十月二十一日 |

| 創 建 | 享保九年(1724年)または慶長年中(1596-1615年) |

| 御祭神 | 表筒男命 中筒男命 底筒男命 息長帯姫命 |

| 旧社格 | 神饌幣帛料供進指定村社 |

| 神名帳 | ー |

境内社

| 境内社 | 人丸社(御祭神:柿本人麻呂) 天神社(御祭神:菅原道真公) 津島社(御祭神:建速須佐之男命) 秋葉社(御祭神:加具土命) 山賀稲荷社(御祭神:宇迦之御魂神) |

文化財

| 国 宝 | ー |

| 国指定 | ー |

| 県指定 | ー |

| 市指定 町指定 村指定 | ー |

参拝情報

| 御朱印 | 不詳 |

| URL | ー |

| 駐車場 | ー |

| 参拝日 | 2022年4月13日 |

御由緒

愛知県神社名鑑の由緒では「享保九年に摂津国住吉より勧請、黄檗宗東倫寺の末寺である地蔵堂内に安置された。」としています。この由緒に対して、住吉社とは堀川を挟んで対岸に鎮座する「須佐之男社/紹介記事」の由緒では「慶長十四年(1609年)堀川を掘鑿の時に、水運の業務を担当の川東の船問屋側は住吉神社を祀り、川西側の川方屋は天王社を祀る。」と記しています。以上の様に愛知県神社名鑑で書かれた由緒ですが、食い違いが生じています。

ただ、名古屋城築城と同時期に行わた堀川の掘削事業は慶長十五年(1610年)から開始されているはずで、慶長十四年時点ではまだ工事は行われていません。この為、須佐之男社が伝える慶長十四年勧請については疑わしいというしかなく、少なくとも清州越しによって清州から集落が移り、名古屋城と熱田を結ぶ堀川が稼働するようになってからその水運の安全を祈願する為に住吉社・須佐之男社が勧請されたと考えるのが妥当なのではないか?と考えています。ただ、その時期が住吉社の由緒で伝える享保九年(1724年)では、水運の安全を祈願する為に勧請するにしては時がたちすぎている気もしないではないですが・・・。

堀川とは?

慶長十五年(1610年)、江戸幕府大御所の徳川家康は尾張藩「松平義直」の当たらな居城となる名古屋城の築城を天下普請として全国の大名に命じます。この中で熱田から名古屋城下への水運を担う運河の掘削を「福島正則」に命じています。

福島正則は慶長十五年(1610年)に掘削を始め、翌年の慶長十六年(1611年)には熱田から名古屋城下までの間の運河掘削を完了させています。堀川とも呼ばれるこの運河は福島正則の官職「左衛門大夫」から「太夫掘」とも呼ばれていたとも。

元々は「運河」として掘削された川であることから、源流らしい物は存在せず、川の流れは殆ど無い中で昭和三十年以降は生活排水や工業廃水などが流れ込み「死せる川」とも呼ばれてしまう異臭を放つ川になってしまいます。この汚染状況を改善する為に流入水量の増大を図りつつ定期的なヘドロ除去が行われて徐々に水質は改善しつつありますがまだまだ道半ばの状況です。

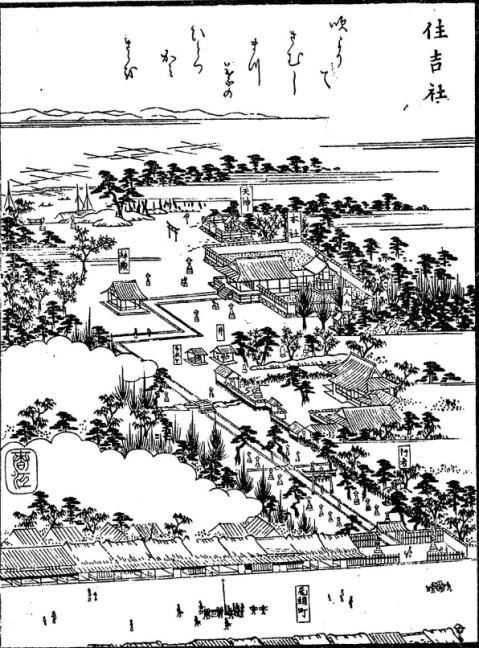

天保十五年(1844年)に発刊された全七巻からなる「尾張名所図会」にも住吉社の事が挿絵付で記されています。これには「尾頭町西側にあり。もとは小社なりしを宝暦十二年三月一庵を建立し黄檗宗東倫寺より栢禅和尚来りて住持せり。法地堀川左岸ありて地高く西の方郊野にのぞみて風景某よし」と記されています。

愛知県神社名鑑、尾張名所図会の由緒に黄檗宗東倫寺の名前が登場してい来ることから、住吉社の創建に東倫寺が深く関わっている様に感じます。そして江戸時代を通じて住吉社の別当を東倫寺またはその末寺とする地蔵堂が務め神仏習合の神社だったのではないでしょうか。

尾張名所図会の住吉社の挿絵になります。この挿絵を見ると江戸時代にはかなり広い境内地を持つ神社だったことが見て取れます。また、参道の途中に寺院の様な建物が描かれています。特に注釈が書かれている訳ではないですがたぶん別当寺ではないかと思われます。

護國山東倫寺・・黄檗宗

宝暦二年(1674年)、尾張徳川家二代徳川光友により名古屋城の裏鬼門守護として創建された黄檗宗の寺院。開山は即非禅師。

社伝に享保九年(1724年)十二月摂州住吉より勧請し、黄檗宗東倫寺の末寺地蔵堂内に安置したが、宝暦十一年(1761年)三月にその西隣に社地を構え、大阪廻船極印講の崇敬により社殿を造営した。明治五年、村社に列格し、大正十五年九月二十七日、神饌幣帛料供進指定社となる。

愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」

御祭神

- 表筒男命

- 中筒男命

- 底筒男命

- 息長帯姫命

住吉三神とも呼ばれる「表筒男命・中筒男命・底筒男命」は日本書記に於いて仲哀天皇と神功皇后の段において登場する神々になります。神功皇后が神懸りとなり神託を下した六柱の神々の中の三柱でなり、神懸りの中で「新羅征伐」を勧めた神となります。また、息長帯姫命は古事記での神功皇后の諡号になります。

御朱印帳の保管に

数年前より非常に集める方が増えた「御朱印」ですが、皆様は御朱印帳はどうやって保管していますか?神社・仏閣を廻って御朱印を受けているとあっという間に御朱印帳の冊数が増えていきますが、そのまま棚などに置いている方が多いのでは?。せっかくお受けした御朱印ですので、日本では古くから着物を始めとして大切なものを保管する為に使われていた「桐箱」に入れて保管した方がよろしいかと思います。

ぜひ、皆様も桐箱に御朱印帳を保管されてみたらいかがですか?

愛知県下新十名所を巡る

2022年のメインの企画「愛知県下新十名所」ですが、今回から第六弾の遠征となる今回は名古屋城近くにある「京町薬祖神」を目指してバイクを走らせていきます。

今回は名古屋三景にも選ばれてた「富春山妙安寺/紹介記事」とは県道29号線を挟んで北側に鎮座している「住吉社」を参拝してきます。

参拝記

JR・名鉄・地下鉄の金山駅の南西側に位置する場所に鎮座する住吉社になります。住吉社の社前を名古屋市の東西を結ぶ主要県道の29号線が走っているのですが、堀川から東向きに県道を眺めるとかなりな上り坂になっており、熱田台地がいかに高台となっているか実感できる場所にもなっています。

境内入口

県道29号線に面している住吉社の境内入口になっています。県道に対して少し高台となっている事から石段が設けられており、登り切った先に石造神明鳥居とコンクリート造となっている蕃塀が据えられています。このアングルからだと蕃塀を見上げる形になって名古屋地区の神社を巡っていても中々遭遇しない風景かなと思います。

名古屋城建築守護神と側面に掘られた社号標になります。

この社号標を見ると、住吉社は名古屋城の築城時にはこの地に鎮座していた様に思えますね。

住吉社の西側は堀川が流れ、この堀川に向かって中々の坂道が続いているのが見て取れるかと思います。堀川は熱田台地にそって掘削されたので、住吉社より西側は低地層が広がっています。

境内の南東部にもう一つ境内入口が設けられています。こちらには、大正十五年に建立された社号標と石造明神鳥居が据えられています。

蕃塀

昭和53年に建立されたコンクリート造の蕃塀になります。柱の間にコンクリート板が填められた工場なんかの塀でよく見る造形っぽいですね。

手水舎

木造瓦葺四本柱タイプの手水舎です。三方に木の柵が設けられていて横&裏側から手水ができないようになっています。

狛犬

他では中々お目にかからないお姿をしている狛犬一対です。寛政元年(1789年)九月吉日という当サイトで紹介してきた中でも最古参になる江戸時代生れの狛犬になります。

石工は大阪の近江屋仁兵衛という方の様です。

社伝

切妻造瓦葺平入の唐破風の向拝と屋根部分に切妻破風が設けられた土間敷き開放型の拝殿を有する社伝になります。

拝殿の奥に基壇上に流造の本殿が鎮座し、その両脇に境内社の天神社と人丸社が鎮座しています。

境内社

鎮座地を神社で確認

| 神社名 | 住吉社 |

| 鎮座地 | 愛知県名古屋市熱田区新尾頭一丁目九番地二十八(Googlemap) |

| 最寄駅 | 電車:JR・名鉄・地下鉄「金山駅」徒歩9分 バス:名古屋市営バス「新尾頭バス停」徒歩1分 |

ご自宅にお札は祀られていますか?

実家には神棚はあっても、今お住いの所には神棚がない方も多いかと思います。神棚には、日本の氏神である"天照大御神"とご自身がお住いの氏神様のお札を掲げると御神徳が宿るとされています。

賃貸住宅などに住まわれて簡単に神棚を掲げられないという方もお勧めなのが、

南向き、もしくは東向きになる様に、そして目線の高さより上になる様に、棚などの上において頂くとよいかと思います。是非、皆様もご自宅に神棚をご用意いただき、御札を納めてほしいなと思います。