寺院情報

| 寺院名 | 慶亀山 徳正寺 |

| 所在地 | 知多郡武豊町字里中九十二番地 |

| 御本尊 | 大通智勝仏 |

| 宗 派 | 曹洞宗 |

| 創 建 | 永正十年(1513年) |

| 札 所 | 知多四国霊場 二十四番札所 知多百観音 二十七番札所 知多秩父観音 三十三番札所 ※知多直伝弘法二十八番札所「長養寺」は火災で焼失した為、 徳正寺で札所の管理を行っています。 |

| 御朱印 | 〇 |

| H P | - |

参拝日:2018年5月30日

知多四国霊場札所一覧

知多新四国霊場公式ホームページのご紹介

http://chita88.jp/

由緒・沿革

永正十年(1513年)、まだ十数戸しかいなかった寒村の大足村に「徳正道慶居士」が訪れます。徳生道慶居士は「平治二年(1160年)一月三日、現在では知多四国霊場五十五番札所になっている「曇華山法山寺/紹介記事」の湯殿において、源義朝を打ち取った「長田忠致」の末裔になります。

平治元年(1159年)、平治の乱で「平清盛」の軍勢に敗れ敗軍の将となった「源義朝」。戦いの舞台となった京の都から自らの勢力基盤であった東国に逃げ延びる為、落ち武者狩りなどを潜り抜け、側近である「鎌田政清」の舅「長田忠致」を頼りに野間の地にたどり着きます。時を同じくして、平清盛から源義朝追討令も京都から長田忠致の元に届けられていたはずです。

平治二年(1160年)一月三日、長田忠致とその嫡子「長田景致」は義朝が宝山寺の薬師如来を参拝した際、湯殿(「湯殿跡/紹介記事」)にて入浴を勧めます。裸になった所を、長田氏の配下の者によって討ち取られてしまいます。この時に義朝が言った言葉というのが・・

「ここに一ふりの太刀ありせばかかる遅れはとらぬものを」

知多四国霊場五十番札所「鶴林山大御堂寺/紹介記事」は、建久元年(1190年)、「源頼朝」は大御堂寺の修繕を行った上で、父義朝の三十周忌の法要を行っています。この時、長田親子は捕らえられた上で、大御堂寺からも見る事ができる小高い丘の松に磔され処刑されています。(「はりつけの松/紹介記事」)

室町幕府の足利家、江戸幕府の徳川家は共に「源氏」の末裔を標榜しています。徳川家康仕えていた長田直勝は「長田忠致」の弟「長田親政」の血統ですが、鎌倉幕府初代将軍「源頼朝」の父「義朝」を裏切りの上殺害した「長田」という性はなにか思われていたのか、天正八年(1580年)に家康の命に依り永井性を名乗り「永井直勝」となります。

「徳正道慶居士」は、祖先の罪の償いと供養のために小庵を結んだという。その後、「動厳珠運首座」が子安地蔵尊を祀り地蔵堂と称られたが、文政三年(1820年)寂の七世「良芳和尚」によって堂宇が整えられ、明治になり「秀苗和尚」が法地開山して「慶亀山徳正寺」と改称したといいます。 明治期の神仏分離、廃仏毀釈の流れの中、難を逃れ当寺で奉安されている十一面観世音菩薩像は、天平時代の作と伝えられています。

知多四国霊場を行く

知多四国霊場遍路の旅も四日目に突入となります。現在、知多半島の三河湾側を南下しております。三日目は、武豊町にある二十三番札所「意竜山蓮花院/紹介記事」の納経を終えたところでタイムリミットを迎え終了していますので、今回は、二十四番札所である「慶亀山徳正寺」から遍路の旅のスタートとなります。ただ、三日目と同様、天候が不順で、時折強く雨降るといった遍路には全く向いていない中でのスタートとなります。

徳正寺の場所は、その昔、武豊線が武豊港まで路線が伸びていた「武豊港駅跡」近くにあります。武豊駅ー武豊港駅の間は道路に転換されていて、武豊から先に線路が伸びていた事を知らないと全く気付かないですね。

昭和四十年に廃駅となった「武豊港駅」の跡地から平成になって地中に埋まっていた「転車台」が発見され、保存の声が相次ぎ、現在では「回転ポッポ台」の愛称で現地で保存されています。平成二十一年(20019年)には国の登録有形文化財となっています。

そんな「武豊港駅」近くにある「泉万醸造」の工場脇の路地に入っていくと、今回納経する「慶亀山徳正寺」が見えてきます。泉万醸造の所の電柱に札所案内の看板が設置されているので、その看板に従って路地を入っていってください。

[ad]

参拝記

徳正寺の目の前には公民館があり、こちらの駐車場に駐車して納経できるようです。また、国道からここまで距離はそんなにないですが、道幅が狭いので注意してください。

山門

薬医門の山門です。土壁と山門が合わさって重厚な境内の入口になっていると思います。

寺号標はなく、新四国八十八ヶ所第二十四番札所と彫られた石碑が建てられています。

手水舎・水盤

木造瓦葺四本柱タイプの手水舎になります。寺号が彫られた水盤は珍しいです。

本堂

入母屋造の大屋根に庇を付けた様な様式の屋根になります。

寺院の本堂の造りというよりなんとなく書院、客殿に本堂がくっついた感じと言った方がいいでしょうか。今までにもこういった様式の本堂は見てきているのですが、なんと呼んでいいのかいまいち分からないです。

正面から見るとこんな感じ。

入母屋造の大屋根の下に、庇が伸ばして外壁が外にせり出している感じになっています。何やらこういった造りを寝殿造というらしいです。日本の建築様式は多種多様過ぎて理解するのが大変です・・・。

地蔵堂

千体地蔵が安置されている地蔵堂になります。さらに地蔵堂の本尊として子安地蔵が安置されているのですが、この子安地蔵が行基菩薩の作と伝えられているそうです。

弘法堂

コンクリート造りの弘法堂になります。最近建て替えられたのかな?

「南無大師遍照金剛」「南無大師遍照金剛」「南無大師遍照金剛」・・・

お亀さん

「お亀さん」として親しまれている「延命無量慶亀尊天」です。

昔、大足の海岸に打ち上げられてた大亀を祀る為に作られた亀像になるそうです。

御朱印

参拝を終えて

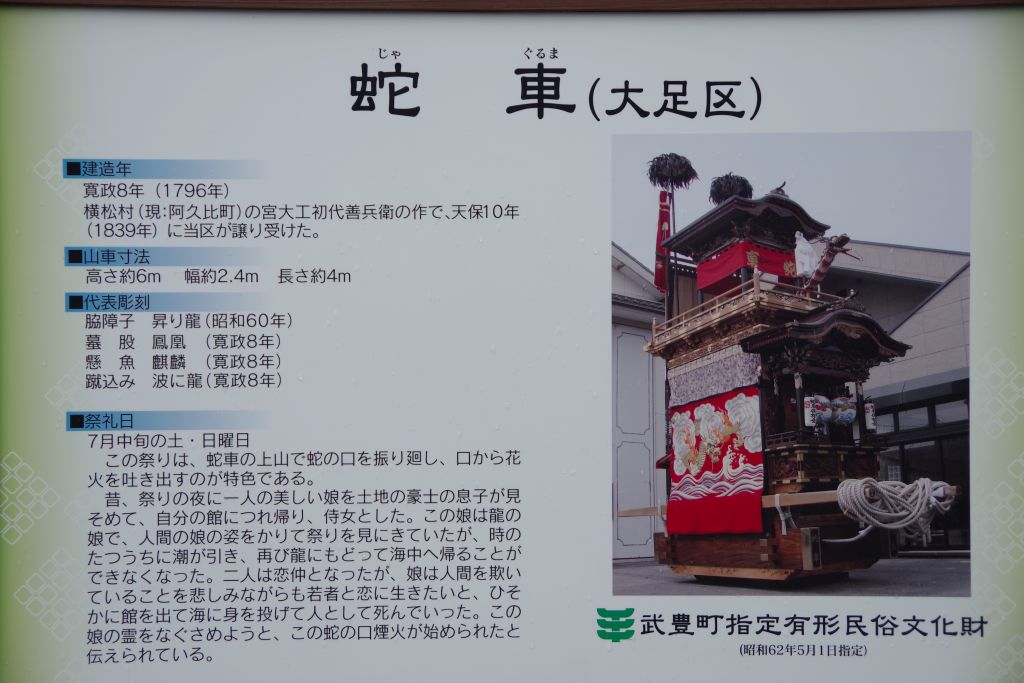

徳正寺の山門前には、山車がしまわれている倉庫が建っています。

自分が住んでいる地域では山車が出る祭りがなく、こういった山車の倉庫とは縁遠いのですが、こうやって間近でみると大きいですね。ここの山車は蛇車と呼ぶそうです。

武豊町の有形民俗文化財に指定されている山車の様です。説明書きを見ると、山車の上に蛇の口を振り回し、口から火花を吐き出すとあります・・・。こういった山車には「カラクリ」が仕込まれている方が多いんですかねえ。

[ad]

地図で所在地を確認

| 寺院名 | 慶亀山徳正寺 |

| 所在地 | 知多郡武豊町字里中九十二番地 |

| 最寄駅 | JR東海 武豊線「武豊駅」徒歩13分 |

次の目的地は?

二十四番札所「慶亀山 徳正寺」を後にし、次は二十五番札所「法輪山 円観寺」を目指す予定だったのですが、付いた場所が開山所の「達磨山葦航寺/紹介記事」・・・二十五番札所を思いっきり通過してしまったようです。まあ、当面の間この武豊辺りは何度も巡礼の為に通ることになるので、その時に二十五番札所は回ることにします。