寺院紹介

寺院情報

| 寺院名 | 寶龍山延命寺 |

| 所在地 | 愛知県大府市大東町一丁目二百七十九番地(GoogleMap) |

| 創 建 | 不詳 |

| 宗 派 | 天台宗 |

| 御本尊 | 延命地蔵菩薩 |

霊場

知多四国霊場

日本三大新四国霊場の一つに数えられる愛知県の知多半島全域を霊場とする八十八ヶ所の札所を遍路する弘法大師霊場になります。

当サイトの知多新四国霊場の紹介ページは「こちら」から

-

-

知多四国霊場

霊場情報 霊場名知多四国霊場開創年文化六年(1809年)札所数番所:88 番外:7 開山所:3 (合計:98) 霊場域名古屋市、豊明市、大府市、東浦町、半田市、阿久比町、武豊町、美浜町、南知多町、常滑 ...

続きを見る

【参考】知多四国霊場 公式HPは「こちら」から

Topics

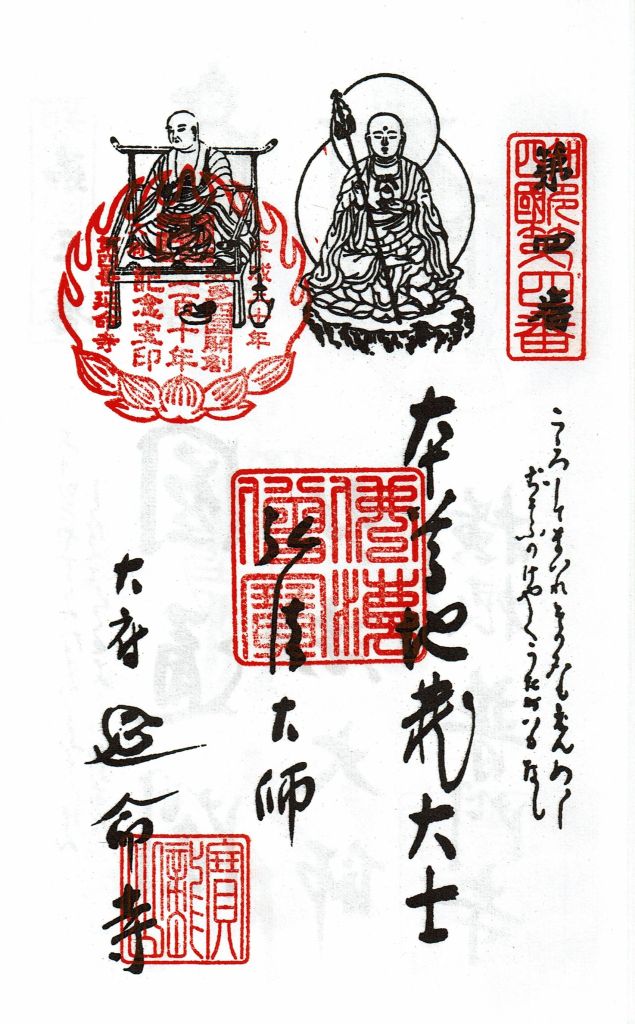

令和五年(2023年)は「弘法大師生誕千二百五十年記念」という事で知多四国霊場では令和五年一月一日~令和六年六月三十日までの期間において記念宝印を授与して頂けるようです。

また、記念の納経帳も併せて発刊されるようです。

是非、この期間に遍路されてみては如何でしょうか?

文化財

| 国 宝 | ー |

| 国指定 | ー |

| 県指定 | 刺繡普賢菩薩像一幅 |

| 市指定 | 墨書大般若経 文殊楼門 絹本両界曼荼羅(金剛界・胎蔵界) 絹本十王図 絹本仏眼仏母曼荼羅 絹本般若十六善神図 絹本花鳥図 絹本布袋芦雁図 延命寺文書 木造阿弥陀如来座像 勅額・附口宣案一対 紺紙金泥大般若経 絹本法華曼荼羅図 |

参拝情報

| 御朱印 | ○ |

| URL | http://www.h-enmeiji.com/ |

| 駐車場 | ○ |

| 参拝日 | 2018年4月25日 |

由緒・沿革

詳しい創建年月は不明ですが、寺伝によると鎌倉時代に「盛裕律師」によって開創されたとされ、最盛期には七堂伽藍を有し、塔頭六坊を擁していた一山六坊の巨刹だったといいます。しかし、大永年中(1521-28年)には火災により焼失したといいます。

享禄四年(1531年)、比叡山から晋住 した「慶済法印」が中興開山となり,天文二年(1533年)には後奈良天皇から寶龍山の勅額を賜ったといいます。

延命寺三世を緒川城主「水野家」から出家した「真慶」が務めた関係から、 天正十一年(1583年)、水野家家臣であり、延命寺のある地を納めている「横根城」主の梶川五左衛門、さらに「緒川城/紹介記事」主の水野宗兵衛から寺領の寄進を受けています。さらに江戸幕府が開幕後は、尾張藩からも寺領の寄進を受けています。

- 鎌倉時代:盛裕律師によって開創される。

- 室町時代:藤井神社の別当寺となる。

- 大永年中(1521-28年):火災の為焼失。

- 享禄四年(1531年):比叡山から晋住 した「慶済法印」により中興開山。

- 天文二年(1533年):後奈良天皇より寶龍山の勅額を賜る。

- 天文十一年(1542年):横根城主梶川五左衛門より田畑が寄進される。

- 江戸時代:尾張徳川家より二十石三斗九升四勺の寺領を賜る。

また、何時頃からなのかは不明ですが、一説には元禄期から明治維新まで横根の鎮守社「藤井神社」の別当となっています。さらには、「横根村・大府村・半月村・猪伏村・追分村・村木村・桶廻間村・白沢村・板山村」の九ヶ村の神社(四五社)の遷宮導師を勤めていたそうです。遷宮導師というのがよくわからないのですが、読む限りでは、「神社の遷宮の神事の導師を勤める」という事なんので、これも「別当」と思っていいのかなと思うのですが。それにしてもすごい数の神社の神事を取り仕切ってきたんですね。

大府村字オシロに在り。境内壹千三百二十坪、天台宗、東春日井郡野田村密蔵院末たり寺傅に云年月不詳盛裕律師を開基すと律師何時頃の僧なるを詳にせす享禄四年慶済法印之を再興す。天正十一年九月七日梶川五左衛門寺領十九貫四百七十八文を寄付し後水野惣兵衛十一貫文を寄付す。その後領地没収什宝等散失し今存するもの只た後奈良院宸筆古額一面、同天文二年七月十一日賜ふ所の口宣案一通古鰐口及梶川氏等の古証文のみに過ぎず。古は一山敷坊あり文禄寛永の頃退轉せり。幕府の時寺領十石三斗九升を有せり。

「愛知県知多郡誌」より

鎌倉時代の頃、盛裕律師によって開基され、塔頭六坊を擁し、七堂伽藍を兼備したという往時の隆盛がしのばれる。室町時代に退転したが、天文二年(1533年)後奈良天皇より「寶龍山」の勅額を賜り天正十一年(1583年)に横根城主、緒川城主から田畑山林の寄進をうけ、又尾張藩主より二十石余の禄を受けるなどの復興のきざしはあったが、昔日の比ではなかったという。

「知多四国めぐり」より

明治の神仏分離の時まで。九ヶ村の神社の遷宮導師でもあった。

御朱印帳の保管に

数年前より非常に集める方が増えた「御朱印」ですが、皆様は御朱印帳はどうやって保管していますか?神社・仏閣を廻って御朱印を受けているとあっという間に御朱印帳の冊数が増えていきますが、そのまま棚などに置いている方が多いのでは?。せっかくお受けした御朱印ですので、日本では古くから着物を始めとして大切なものを保管する為に使われていた「桐箱」に入れて保管した方がよろしいかと思います。

ぜひ、皆様も桐箱に御朱印帳を保管されてみたらいかがですか?

知多四国霊場を行く

三番札所「海雲山普門寺/紹介記事」の納経を終え、大府市の市街地の中にある四番札所「寶龍山延命寺」を目指して、普門寺から旧街道を離れて県道56号線を進み、惣作交差点から国道155線を南下していきます。大府消防署前交差点を左折し、大府市立大東小学校の前まで行きますと知多四国霊場の札所近くの電柱に設置されている案内看板が見えてきますので、案内看板にそって延命寺に向かう事になります。

上記ストリートビューに映っている電柱に設置されている延命寺の案内看板の様に、知多四国霊場の札所近くの電柱には同じように案内看板が設置されているので、近くまできたら看板を目印にするのがお勧めです。

知多四国霊場を巡るツアーなど

最寄駅から歩いて巡礼するのが辛い方は、名古屋駅発着のバスツアーがお勧めです。これまた、人気の知多四国霊場という事もあり、多数の旅行会社から知多四国霊場巡礼バスツアーが企画されていたります。こんな中、当サイトではクラブツーリズムの巡礼ツアーをお勧めします。

≪国内旅行≫リピーター続出!クラブツーリズムの大好評ツアーはこちら

※中部東海版を選択して頂き、キーワード検索で"知多四国"で検索すると、知多四国巡礼バスツアーが出てきます。

実際自分が巡礼している時にこのクラブツーリズムの巡礼ツアーに遭遇しまして、こっそり添乗員として説明されていた先達さんの説明を聞いていた事があります。巡礼自体はせわしないのは否定できませんが、先達さんの札所などの説明が聞けるのは貴重な経験ではないかなと思います。

参拝記

延命寺を特徴づけているのが、この立派な楼門になります。ストリートビューで周囲を見てもらってもわかる通り、一際目立つ楼門ですよね。

山門(楼門)

この建造物は、上層周囲に高欄のある縁を廻らした三間一戸の楼門であり、楼上に文殊菩薩が安置されていることから『文殊楼門』とよばれる。総桧造りで二斗先手組を用いた入母屋造りの門で、斗組間に鳳凰や牡丹に唐獅子等の彫刻がある。中央間には唐居敷を入れ、桟唐戸をつっており左右の後端間には仁王像が安置されている。

寺記や古文書等によると、この楼門は天保7年に起工し、同11年に竣工した。その後、長年の風雪で損傷が甚だしく昭和61年に8ヶ月を費やし、大規模な解体修復工事が実施された。その際降ろされていた大鯱の鬼瓦を棟に戻し、創建時の姿が再現された。昭和59年8月8日指定

楼門脇に描かれている説明文よ

大府市教育委員会

寶龍山 延命寺

寺院紹介の所でもかいていますが、延命寺の山門は大府市の指定文化財になっていて、文殊楼門と呼ばれているそうです。立派な楼門ですね。

そんな文殊楼門の屋根には鯱が鎮座しています。

やはり、楼門には鯱がつきものなんでしょうかね。

鯱のおなか部分と鬼瓦。

こんなような怪獣がいそうですね・・・。

楼門に掲げられた山号の書かれる扁額になります。かなり高い部分に掲げられているので小さいように見えますが、実際はかなり大きな扁額だと思うのですが・・・。

手水舎・水盤

木像瓦葺四本柱タイプの手水舎になります。

水盤の脇には水かけ地蔵が安置されています。

ここ延命寺も手水舎に水が張られていて、気持ちよく手水することができました。

鐘付き堂

木像の鐘付き堂になります。

ここの鐘付き堂は夕方とか鐘をついているのかなあ。

客堂

入母屋造平入、高覧が設けられた廻縁のある客堂になります。

本殿だと思っていたのですが、本尊は、弘法像と同じ建物に安置されているらしく、そちらが本堂と呼ぶらしいです。このあたりは宗派、建物配置によってかわってくるんでしょうね。

本堂

中央に本尊である延命地蔵尊、向かって左側に弘法像が安置されている本堂になります。

向かって右に安置されている仏様は記録し忘れてしまい不明です・・・。

外壁から一間分が土間の様になっており、開放的な感じがします。

土間部分には、地蔵菩薩御寶前と書かれた大提灯が掲げられています。

そういえば、建物の前にも赤い地に「奉納延命地蔵菩薩御宝前」と白抜き文字で書かれた幟が何旗もありました。

弘法様の前には新四国四番札所と彫られた石柱が据えられていました。

納経所

茅葺屋根の納経所です。

後にも先にも茅葺屋根はここだけ・・かな?

御朱印

納経帳に朱印を頂きました。記念宝印も押して頂きました。

参拝を終えて

次は五番札所を目指したい所なんですが、ガイドマップを見ると、六番札所である「万年山 常福寺」を先に参拝した方がルート的にお勧めなんだそうです。

「初めて巡礼される時はガイドマップに書かれているルートで参拝される方が間違いなく回れるのでお勧めですよ。」

知多新四国霊場の巡礼を始めるきっかけとなった五十三番札所の安養院の住職のお言葉なんですが、この言葉に従って次は六番札所である「万年山 常福寺」を目指します!

所在地を地図で確認

| 寺院名 | 寶龍山延命寺 |

| 所在地 | 愛知県大府市大東町一丁目二百七十九番地(GoogleMap) |

| 最寄駅 | 鉄道:JR東海・東海道本線「大府駅」徒歩15分 バス:大府市コミュニティバス「熱田神社東バス停」徒歩5分 |

寺院・霊場巡りの際のバイブルに

元々、当サイトは神社巡りを通じて、皆様の住んでいる所にある"村の鎮守の神様"と呼ばれる神社を紹介してくサイトを目指していたんです。むしろ寺院については、縁遠いものとおもっていたんですよね。しかし、ちょっとした御縁で弘法大師霊場に出会い、そして愛知県では一番活動が盛んな"知多四国霊場"を巡礼、結願する事になりました。でも、神社の事はある程度知識があっても、寺院については未知の世界だったので、少しでも巡礼の時に役に立てばと思い、こちらの本を読ませて頂いております。

少しでも巡礼の時にお役に立てる事もあるかと思います。是非一度読んでみてくださいませ。