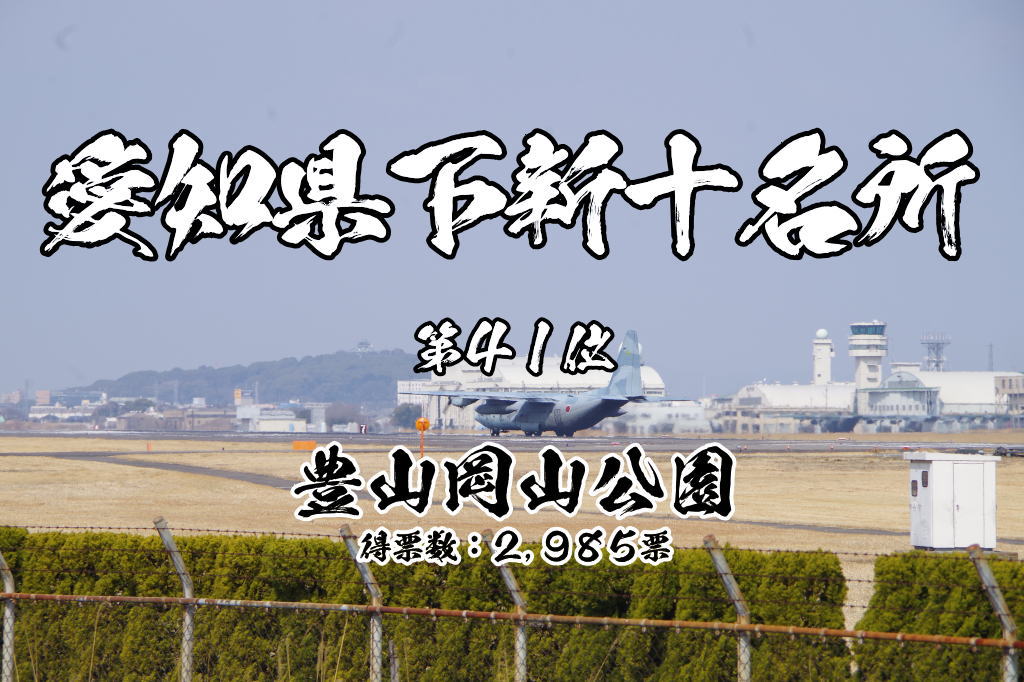

城郭情報

| 城名 | 藤井城 |

| 所在地 | 愛知県安城市藤井町本郷地内 |

| 築城年 | 永正年間(1504-21年) |

| 築城主 | 松平利長 |

| 城形式 | 平城 |

| 遺構 | 無 |

| 規模 | 不明 |

| 備考 |

訪問日:2020年5月25日

沿革・詳細

藤井城とは、「安祥城を居城とする安祥松平家二代「松平長親」の五男「松平利長」が永正年間(1504-1521年)に築いた城郭」になります。藤井城の築城時期は、松平庶家であった安祥松平家が松平家惣領の立場へと変わっていく事になる重要な時期と重なっています。

永正三年(1506年)とも言われていますが、駿河国の今川氏親は後の北条早雲となる「伊勢新九郎」を大将として東三河から西三河への進出の為、大軍を送り込みます。この時、今川軍は松平家宗家が居城とする岩津城を攻める為「井田野」に布陣した言われています。この今川軍に対し、安祥松平家の「松平長親」が群を率いて今川軍と激突し、最終的に今川軍は撤退しています。この時、松平宗家である岩津松平家は滅んでしまった(岩津城は落城した?)と言われていて、今川軍を迎撃、打ち破った功をあげた「松平長親」の安祥松平家が岩津松平家の所領を併合し、松平庶家を束ねる惣領の立場になったといいます。(後に安祥松平家から徳川家康が生まれた事から「松平宗家=安祥松平家」と言われていますが、あくまでも惣領的立場になっただけで松平宗家にはなっていなかったとはずです。)

松平親氏┳広親(酒井氏)

┗泰親┳信広(松平郷松平家)

┗信光┳親長(岩津松平家)

┣守家(竹谷松平家)

┣親忠┳乗元(大給松平家)

┃ ┣長親┳信忠┳清康━広忠━家康

┃ ┃ ┃ ┗信孝(三木松平家)

┃ ┃ ┣親盛(福釜松平家)

┃ ┃ ┣信定(桜井松平家)

┃ ┃ ┣義春(東条松平家)

┃ ┃ ┗利長(藤井松平家)

┃ ┣親房(桜井松平家)

┃ ┣存牛(知恩院二十五世)

┃ ┣親光(鴛鴨松平家)

┃ ┣長家(安城松平家)

┃ ┣張忠(矢田松平家)

┃ ┗乗清(滝脇松平家)

┣与副(形原松平家)

┣光重(大草松平家)

┣忠景┳元心(五井松平家)

┃ ┗忠定(深溝松平家)

┣光親(能見松平家)

┗親則(長沢松平家)

長親は息子達を安祥城の南に位置する場所に配属させていきます。配置をみると、対吉良家の為に息子達を配置させていったのでは?と思います。実際、長親の孫「松平清康」の時代になると、吉良家との武力衝突が発生している事からその着眼点は間違っていなかったという事になりますね。

「松平利長」は対吉良家の最前線となる「藤井城」を居城としながら、安祥松平家の長親、信忠、清康、広忠、家康に臣従しています。天文九年(1540年)、に尾張国織田信秀が三河進出に向けて軍勢を率いて安祥城に攻め込みます。これを聞いた利長は広忠の命により混成軍を率いて安祥城に急行し、織田軍を撃退することに成功したといいます。しかし、今川家への従属時代であり、松平家として運命に一日ともなった永禄三年(1560年)五月、桶狭間の戦いの前哨戦ともいえる、松平元康による大高城兵糧入れとその後に行われた丸根砦攻めの中で戦死したとも言われてます。松平利長の菩提寺は西甫にある「法林山光忠寺/紹介記事」になります。

法林山光忠寺は、形原松平家の菩提寺として創建された寺院であり、初代から五代目までの墓石が安置されています。六代目の時に関東移封となり、これ以降藩主として封じられた場所に菩提寺「光忠寺」を建立しています。

そんな形原松平家の菩提寺に藤井松平家初代「松平利長」も奉安されているのはなぜなんでしょうか。

藤井松平家二代「松平信一」も徳川家康に仕え、織田家との連合軍の中で六角氏の観音寺城攻めなどで軍功をあげ、織田信長からも賞賛されたと言います。その後、徳川家康の関東移封に伴い、藤井城は廃城となったといいます。

歴史探訪

現在では、藤井城の南側に東西を横切る様に矢作川が流れていますが、こちらは江戸時代になり徳川家康の命により掘削して作られた放水路が矢作川の主流となったものです。

オレンジ色が松平家が築城又は従属化させた城郭になります。これに対し青色は吉良家の城郭です。まだ調べていくと両家の城も増えていきそうな感じなんですが、少なくとも、藤井城は、吉良家の支城である「荒川城(八ツ面城)/紹介記事」のすぐ北側に築城されたことがわかります。吉良家の荒川城は吉良家庶家「荒川氏」が居城している吉良家にとっても主要な支城であり、この荒川城を抑える事になった松平利長も中々大変な場所に所領を与えられたなといったかんじです。

特に、西条城の西条吉良家は織田信秀に与する様になっていくので、安祥城をめぐる戦いの中で藤井城の藤井松平家の存在は非常に大きかったのではないでしょうか。

桜井町の色々な史跡を巡っていく中、一覧みたいな記事を書こうかなと思って勝手に「桜井町誌」を作成してみました。「綾姫伝説」についてもまとめていく予定ですので、是非ご覧ください。

訪問記

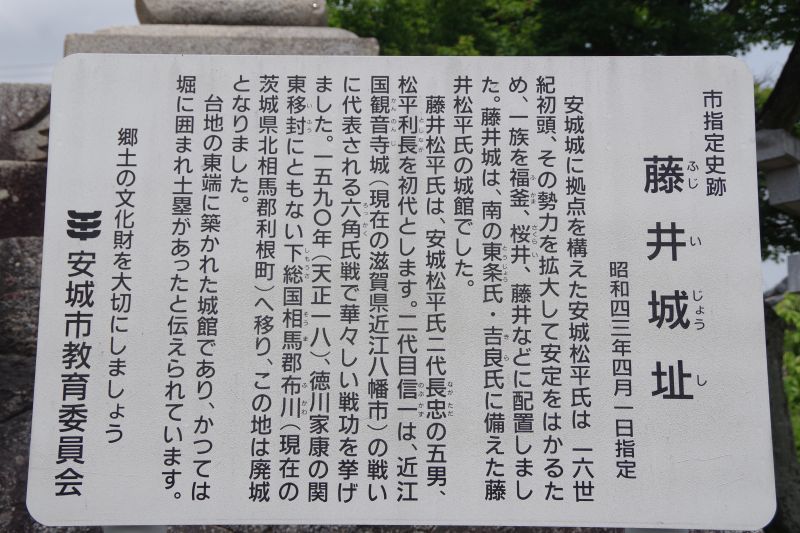

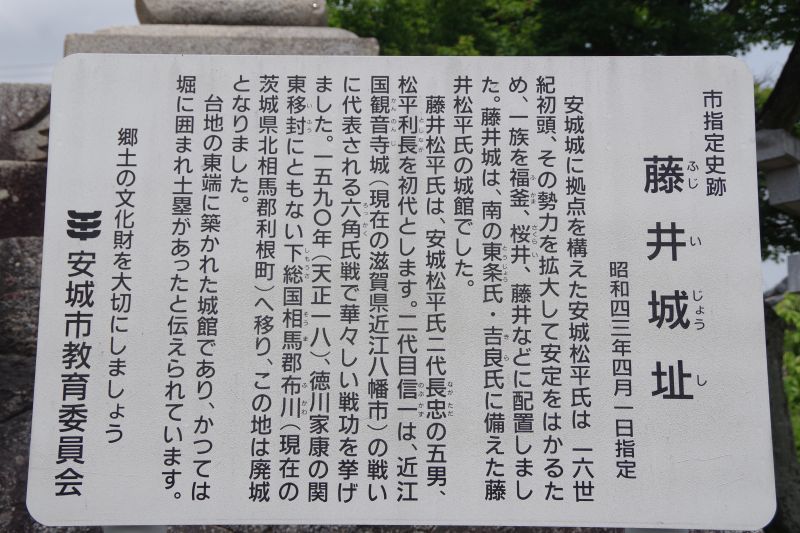

浄土真宗の「藤井山安休寺」の南東すぐの場所に愛知県が設置した「藤井城址」の石柱が建っています。この石碑を中心とした辺りに藤井城があったそうなのですが、現在では宅地化された為、遺構は全く残っていません。

愛知県により大正六年に据えられた「藤井城址」の石柱になります。側面には藤井城と松平利長についての事が彫られています。

さらに側面には、この書体が藤井松平家の末裔で子爵だった「松平忠正」公によるものであると記されています。

安城教育委員会による説明板は「岩根城/紹介記事」や「木戸城/紹介記事」と比べると一世代古いタイプの物です。こちらもいずれ新しいタイプの説明板に切り替わっていくのかもしれません。

藤井城址の石柱の隣には、明治二十九年建立の常夜燈と明治二十年に秋葉神社より迦具土命を勧請して創建した秋葉神社が鎮座しています。当サイトでも色々な秋葉山常夜燈を紹介していますが、ここ藤井の常夜燈の基壇がかなり大きくそして高く築かれていて中々の迫力があります。

地図で所在地を確認

| 城郭名 | 藤井城 |

| 所在地 | 愛知県安城市藤井町本郷地内 |

| 最寄駅 | あんくるバス2号桜井線「藤井東バス停」徒歩5分 |