城郭情報

| 城名 | 木戸城 |

| 所在地 | 愛知県安城市木戸町東屋敷六十六番地 |

| 築城年 | 文明年間(1469-86年) |

| 築城主 | 成瀬直庸 |

| 城形式 | 平城 |

| 遺構 | 土塁、堀 |

| 規模 | |

| 備考 | 現在、春日神社境内地 |

訪問日:2020年5月25日

沿革・詳細

安城市のホームページには今回紹介する「木戸城跡」の紹介ページが設けられていますので、是非参照してみて下さい。(安城市木戸城サイトは「こちら」から)

松平郷から岩津城を奪取し岡崎平野を一望できる場所に進出してきた「松平家」は三代「松平信光」の時代に大きくその領土を広げていきます。伊勢氏被官として額田郡一揆を鎮圧した功により、深溝、竹谷、五井、形原などを領地を得た信光は、応仁の乱では東軍に属し、西軍である安祥城の和田氏を攻め、安祥城を奪取し三男「親忠」を安祥城主に据えています。

安祥城主となり安祥松平家初代となった「松平親忠」は自らの勢力圏を拡大するために、周囲の豪族に対し圧力をかけていきます。

・小浦氏の居城「桜井城/紹介記事」

・石川氏の居城「小川志茂城/紹介記事」

・加藤氏の居城「岩根城/紹介記事」

これらの城主はみな親忠に臣従し、特に小浦氏には親忠の子「親房」を養子に出し、桜井松平家を起こしています。(この桜井松平家が主格となる安祥松平家に対し反抗的な立ち位置に終始した事が松平家存亡の危機を招くのはまた別のお話。)

親忠はさらに岩根城の南に松平家古参の家臣である「成瀬直庸」に「木戸城」を築城させたとしています。ただ、一方で「小川志茂城」の石川家の支城として既に木戸城が築かれており、石川家の松平家への臣従と合わせて木戸城に成瀬直庸が入城したとも考えられるそうです。

南北朝時代、京の都を追われ三河国加茂郡に逃れてきた関白太政大臣「二条良基」は、当地を治めていた豪族「足助氏」の庇護を受けていたと言います。そして足助重範の娘「滝野」との間に後に男子を設けています。この男子が成瀬郷を本貫としたことから成瀬性を名乗り成瀬家始祖となる「成瀬基久」となります。

成瀬家発祥の地とされる場所には現在「蛇口成瀬神社」が鎮座しています。

この地で生まれた成瀬家は松平家初代「松平親氏」に早くから臣従していたと伝えられ、松平家宿老筋の一族であったと言われています。

成瀬家家系図

二条良基┳二条師良

┗成瀬基久━基直━政直━直庸━国平━国重━正頼┳正義

┗正一━正成

木戸城主となる「成瀬直庸」は成瀬家四代目にあたります。この成瀬氏の直系卑属が犬山城主となる「成瀬正成」であり、更にその子孫が平成の世まで犬山城主の座にあり日本最後の城主として有名でしたね。

松平親忠は安祥城から南に勢力を伸ばしていた様です。これは木戸城から南にある幡豆郡吉良荘を本拠とする「吉良家」に備える為だと思います。これは碧海郡の志貴荘と呼ばれる奈良平安時代から続く荘園の支配を巡り吉良家との抗争に入っていく可能性があったからではないかと思います。

この頃の吉良家は西条城を本城とする「西条吉良家」と「東条城/紹介記事」を本城とする「東条吉良家」に分裂しており、応仁の乱において西条吉良氏は東軍、東条吉良氏は西軍に属し、同じ氏族で対立しており、この争いが松平家が伸張できた要因でもありました。

※現在地図を見ると木戸城と西条城(西尾城)の間には矢作川が流れていますが、この矢作川は江戸時代に矢作古川の放水路として掘削して作った人工川であり、室町時代には木戸と西条は地続きでした。

明治時代の地図を少し加工してみました。矢作川を白く塗りつぶして、矢作川の流れを現在の矢作古川のみとし、さらに、矢作川が流れ込むまでは油ヶ淵のある場所は入江になっていたそうで、矢作川の開削の後、鷲塚と米津の間に堤防を構築して油ヶ淵を矢作川から切り離したそうです。

こうしてみると、矢作川右岸を徐々に南下してくると松平家と西条城を中心とした西条吉良家の位置関係がよくわかりますね。

成瀬直庸がいつまで木戸城に居城したのかは不明ですが、直庸の子「国平」の代になると六名影山城を居城としていた様です。(国平は文明年中(1469-86年)に「金寶山安心院/紹介記事」を造営しています。)

この流れから、自分が思うには、松平宗家の家臣である成瀬直庸が信光の命を受けて、安祥城の親忠の南下政策の助力となる様に木戸城を築城し、安祥城と挟み込むように前述した桜井城、小川志茂城、岩根城に対し圧力をかけ、この三城が親忠の手に落ちた為、いわば楔として木戸城を居城とした成瀬直庸は六名影山城を築城しこちらに移ったのではないでしょうか。

その後も、もしかしたら成瀬家の支城として存続していた木戸城ですが、家康の関東移封に伴い廃城となったといいます。

桜井町の色々な史跡を巡っていく中、一覧みたいな記事を書こうかなと思って勝手に「桜井町誌」を作成してみました。「綾姫伝説」についてもまとめていく予定ですので、是非ご覧ください。

歴史探訪

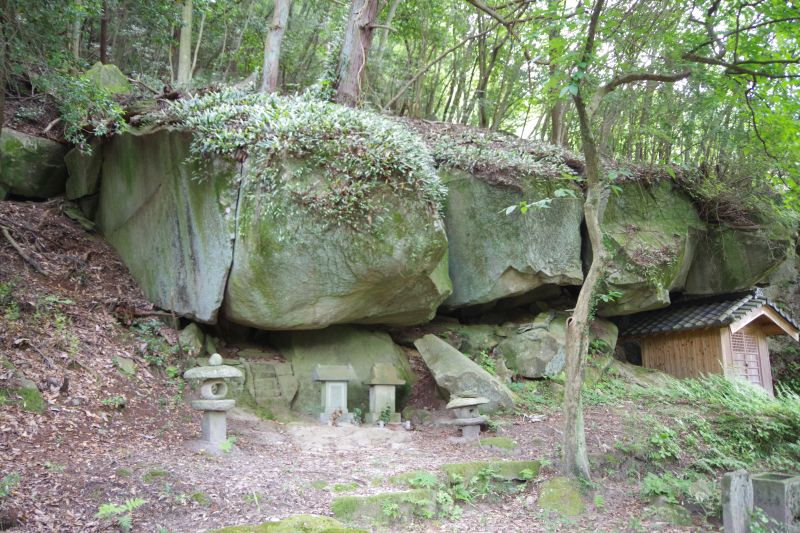

現在木戸城跡には「春日神社/紹介記事」が鎮座しています。元々この春日神社は現在鎮座している場所から北東に進んだ場所に鎮座していたそうですが、前述したように徳川家康の関東移封に伴い木戸城が廃城となった時、この城跡に春日神社を遷座させたと伝えらえています。神社の神域となった木戸城跡は非常に遺構が残っており、当時の雰囲気を感じさせます。

遺構から、一重堀の内側に土塁が設けられた城であったことがわかり、城というより砦に近かったのではないのかなと想像しています。

[ad]

訪問記

矢作川右岸の堤防を走った場合、小川橋をアンダーパスしてさらに河口方面にバイクを進めていくと前方にまさに鎮守の森が見えてくるのですが、ここが木戸城跡に鎮座する春日神社の境内になります。森の手前に堤防を降りる道が設けられているので、この道沿いに堤防を下っていくと、春日神社の境内脇に出る事ができます。駐車場は境内の北側に設けられているので、こちらに車を停めて向かってください。

木戸城址の石碑は見当たりませんでしたが、安城市教育委員会が設置した木戸城址説明板が設置されていました。写真入りの非常に分かりやすい説明板です。予算の問題もあるかと思いますが、市町村指定の史跡となっている場所にはこういった解りやすい説明板を設けてくれるとありがたいですね。

木戸城址の図面が載っていたので拡大してみました。

春日神社の境内を囲むように土塁跡が残っていて、さらに社殿東側には堀跡があるようです。この図を見る限り、城郭は正方形というより菱形に近い形状なのでしょうか。

ここが上の図で土塁跡とされている場所になります。確かにこんもりと土塁っぽくみえなくもないですね。その昔はもっと高く土塁が構築されていたとは思います。

こちらが、社殿東側の堀跡から土塁跡になります。

こういった城跡を巡る場合やはり冬の間にまわらないと下草などでいまいち写真を撮影しても起伏が分かりにくくなってしまいますね。

春日神社の本殿が地図で見る限り土塁の上に鎮座している様に見えるので、木戸城北側の土塁はかなりしっかりと当時の様子を今に伝えてくれている様に見えます。

こちらが春日神社の社殿になります。拝殿が立っている場所一帯が石垣づくりとなっていますが、これは後年、春日神社造営の際に設けられた部分ですね。しかし、石垣をこれだけ積まなければ拝殿が建築できなかったほど木戸城の土塁は高く築かれていた事がわかりますね。

地図で所在地を確認

| 城郭名 | 木戸城 |

| 所在地 | 愛知県安城市木戸町東屋敷六十六番地 |

| 最寄駅 | あんくるバス2号桜井線「木戸バス停」徒歩2分 |