城郭情報

| 城名 | 安城陣屋 |

| 所在地 | 愛知県安城市安城町宮地一番地八号 |

| 築城年 | 元禄十一年(1698年) |

| 築城主 | 久永内記信豊 |

| 城形式 | 陣屋 |

| 遺構 | 無 |

| 規模 | ー |

| 備考 | 安城市指定史跡 昭和43年4月1日 |

訪問日:2020年6月29日

沿革・詳細

「安祥城/紹介記事」と「安城古城/紹介記事」の両城の丁度中間点附近に築かれた陣屋が今回紹介する「安城陣屋」になります。

時の将軍「徳川綱吉」の時代、世にいう「元禄の地方直し」により、それまで関東に4,000石の知行地を得ていた「久永内記信豊」は元禄十一年(1698年)、領地替えにより碧海郡安城村、米津村、加茂郡加納村の合計4,354石の知行地を新たに与えられ、安城村「安城陣屋」を設けています。以降明治四年(1871年)の廃藩置県を受けるまで安城陣屋は久永氏の領地運営の本拠となっています。

祖先は石見国に在してたと言われている一族であり、久永重吉の代になり三河国額田郡に移り住み、松平清康に仕えたとされています。その後代々松平家に仕え、「久永重章」が家光の小姓として仕え、慶安四年に武蔵国足立多摩、安房国長侠朝夷四郡など四千石を与えられ旗本の地位と得ています。そしてその子「久永信豊」は父に続き徳川幕府三代将軍「徳川家光」に仕え、かなり重用されたと言われてます。その後、四代将軍「徳川家綱」、五代将軍「徳川綱吉」に仕えています。

綱吉の代には、忠臣蔵として有名な赤穂浪士による江戸吉良邸討入事件が起きます。吉良義央を打ち取った大石内蔵助を始めとする赤穂浪士四十七名は泉岳寺の浅野内匠頭の墓前に吉良義央の首を供えています。泉岳寺で幕府側に捕らえられた四十七名は肥後熊本藩を始めとする四藩に預けられることになります。

大石内蔵助を始めとする十七名は肥後熊本藩の細川邸に預けられており、元禄十六年(1703年)二月四日、上使の御目付荒木十左衛門政羽、御使番「久永内記信豊」が細川邸を訪れ、十七名の切腹を申渡しています。この時、大石内蔵助が一同を代表して「切腹仰せ付けられ候段有り難き仕合に存じ奉り候」と礼を述べたとか。(打ち首が当然な所を武士として切腹となった事への礼なんだとか。)

久永氏家系図

重吉━信重━重勝━重知┳政勝

┣重行━勝晴…

┗重章━信豊

上記家系図からわかる様に、信豊を輩出する久永家は宗家ではなく重章系と称される庶家になります。

歴史探訪

旗本久永氏の知行地を運営する為に設けられた「安城陣屋」になります。基本江戸詰めの旗本であったようで、領地運営は基本安城陣屋の代官によって行われていたようです。

また、安城市の説明によると、元々はもう少し南側の碧海台地の舌状となっている台地の先端近くに設けられたようなのですが、後に現在の場所に移築されたとされています。東海道が整備され、それに通じる脇道などが設けられその脇道近くに移動したのではと思います。

[ad]

訪問記

県道286号安城桜井線の視点である「安城町宮地交差点」から南に80m程の距離にある路地を入っていた先に今回訪問する「安城陣屋跡」があります。路地入口にある地蔵堂を目印にしてもらえれば解りやすいかなと思います。陣屋周辺は非常に狭い道となっていて車で向かうのは非常に困難だと思います。やはりここ「安城陣屋跡」も「安城古城跡」同様に安祥城址公園に車を停めて徒歩で向かった方がよろしいかと思います。

ストリートビューの路地を進んでいくと、上記写真の様な高台が見えてきます。この高台に設けられていたのが「安城陣屋」になるようです。

現在では、安城陣屋跡には地元の有志により整備された「稲荷社」が鎮座し、石灯篭と共に石製の祠が設けられています。

この稲荷社については、由緒は不明で、安城陣屋に鎮座していた稲荷社なのか、その後地元の有志により勧請された稲荷社なのかは全くわかりませんでした。

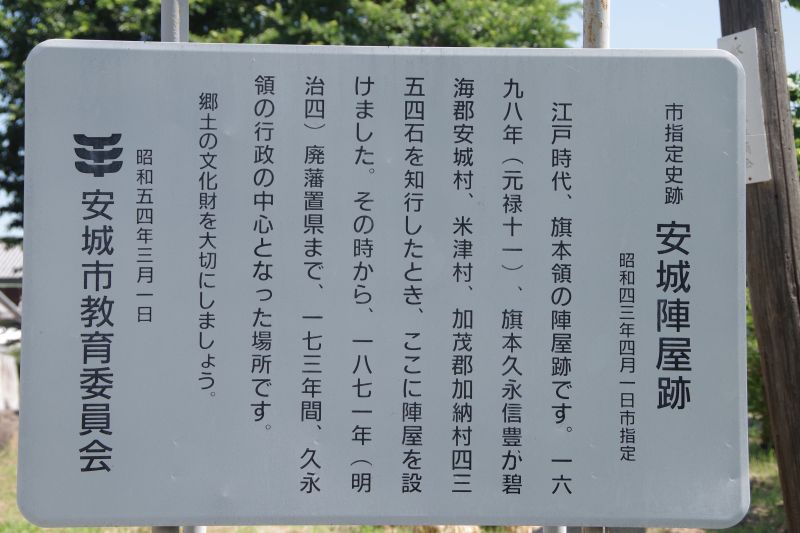

安城教育委員会による現地案内板になります。安城市はこういった小さな史跡にもしっかりと説明板を設置してくれているので非常に史跡巡りにはありがたいですね。

地図で所在地を確認

| 史跡名 | 安城陣屋 |

| 所在地 | 愛知県安城市安城町宮地地内 |

| 最寄駅 | あんくるバス一号安祥線「西尾バス停」徒歩6分 |